Продолжение |Часть I |Часть II |Часть III |

4. Русский язык в дополнительном католическом богослужении: новая попытка его введения после указа 17 апреля 1905 г.

В начавшемся после издания указа 17 апреля 1905 г. противостоянии с государством, позиции сторонников доминирования польского католической традиции в костеле, казалось, будут вот-вот поколебленными, причем, в своей канонической, дисциплинарной основе.

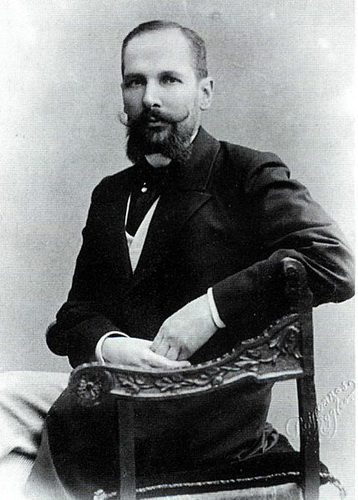

Непродолжительное пребывание П.А. Столыпина в должности гродненского губернатора (с 30 мая 1902 года по 15 февраля 1903 года) получило в последнее десятилетие достаточно полное освещение в научной литературе [1, с.28-38]. Исследователи этого периода жизни П.А. Столыпина сходятся на том, что многогранная деятельность последнего в Гродненской губернии была важным этапом в его становлении как крупного государственного деятеля и реформатора.

Непродолжительное пребывание П.А. Столыпина в должности гродненского губернатора (с 30 мая 1902 года по 15 февраля 1903 года) получило в последнее десятилетие достаточно полное освещение в научной литературе [1, с.28-38]. Исследователи этого периода жизни П.А. Столыпина сходятся на том, что многогранная деятельность последнего в Гродненской губернии была важным этапом в его становлении как крупного государственного деятеля и реформатора. |

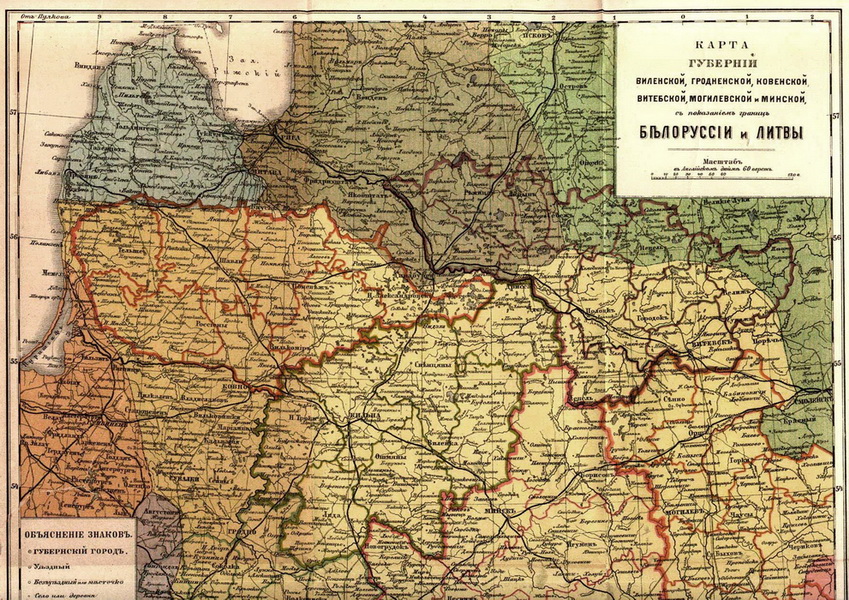

|  Северо-Западный край, включавший в себя шесть губерний - Виленскую, Ковенскую, Гродненскую, Минскую, Витебскую и Могилёвскую, традиционно характеризовался особенным религиозно-этническим многообразием среди других регионов Российской империи [1, 2, 373]. Отношения, складывавшиеся между приверженцами различных конфессий и общин, нередко приводили к конфликтам, делавшим этот край проблемным религиозным пространством, наряду с Царством Польским, Юго-Западным краем и Поволжьем.

Северо-Западный край, включавший в себя шесть губерний - Виленскую, Ковенскую, Гродненскую, Минскую, Витебскую и Могилёвскую, традиционно характеризовался особенным религиозно-этническим многообразием среди других регионов Российской империи [1, 2, 373]. Отношения, складывавшиеся между приверженцами различных конфессий и общин, нередко приводили к конфликтам, делавшим этот край проблемным религиозным пространством, наряду с Царством Польским, Юго-Западным краем и Поволжьем. 8 сентября национально озабоченные жители Белоруссии из так называемого «свядомага кола» празднуют «День белорусской военной славы». Эта дата выбрана в память о битве под Оршей между русским и польско-литовскими войсками. Националисты пытаются убедить белорусов, что они имеют отношение к этой битве. Но если обратиться к правдивой истории, то в те времена предки современных белорусов были на положении «быдла» у тех, кто тогда стоял под польско–литовскими хоругвями. На сайте «Западная Русь» уже довольно много публикаций на тему

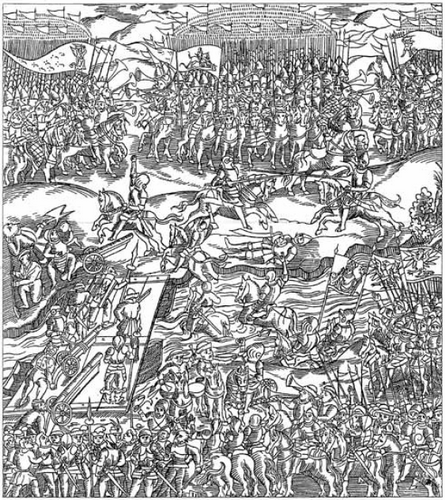

8 сентября национально озабоченные жители Белоруссии из так называемого «свядомага кола» празднуют «День белорусской военной славы». Эта дата выбрана в память о битве под Оршей между русским и польско-литовскими войсками. Националисты пытаются убедить белорусов, что они имеют отношение к этой битве. Но если обратиться к правдивой истории, то в те времена предки современных белорусов были на положении «быдла» у тех, кто тогда стоял под польско–литовскими хоругвями. На сайте «Западная Русь» уже довольно много публикаций на тему  Desinat novitas incessere vetustatem –

Desinat novitas incessere vetustatem –

8 сентября 1514 г. на широком поле близ Орши сошлись польско-литовские войска под командованием князя К. И. Острожского и гетмана Я.Сверчевского и русская рать воевод И. А. Челядина и М. И. Булгакова-Голицы. В ходе продолжительного боя воеводы государя Василия Ивановича потерпели жестокое поражение. Это была первая крупная полевая победа Великого княжества Литовского в противостоянии Российскому государству. Уже через несколько дней в ставке короля, в лагере под Борисовым («in castris apud Borissow») были составлены победные реляции.

8 сентября 1514 г. на широком поле близ Орши сошлись польско-литовские войска под командованием князя К. И. Острожского и гетмана Я.Сверчевского и русская рать воевод И. А. Челядина и М. И. Булгакова-Голицы. В ходе продолжительного боя воеводы государя Василия Ивановича потерпели жестокое поражение. Это была первая крупная полевая победа Великого княжества Литовского в противостоянии Российскому государству. Уже через несколько дней в ставке короля, в лагере под Борисовым («in castris apud Borissow») были составлены победные реляции. В большинстве исследований по истории Первой мировой войны акцент традиционно делается на изучении собственно военной составляющей этого глобального конфликта: стратегические планы сторон, тактика, вооружение и организационно-штатная структура армий, ход и результаты отдельных военных операций и целых кампаний.

В большинстве исследований по истории Первой мировой войны акцент традиционно делается на изучении собственно военной составляющей этого глобального конфликта: стратегические планы сторон, тактика, вооружение и организационно-штатная структура армий, ход и результаты отдельных военных операций и целых кампаний. Известно, что историческая память начинает формироваться в детстве. Особенно успешно этим пользуется государство, когда через среднее образование создаёт представление о значимости и оценке того или иного события для граждан страны. Белорусские учебники истории также отражают не только информационную составляющую, но и воспитательно-идеологическую. Их авторы даже в период активности националистической идеологии не старались заниматься ревизионизмом по отношению к Великой Отечественной войне.

Известно, что историческая память начинает формироваться в детстве. Особенно успешно этим пользуется государство, когда через среднее образование создаёт представление о значимости и оценке того или иного события для граждан страны. Белорусские учебники истории также отражают не только информационную составляющую, но и воспитательно-идеологическую. Их авторы даже в период активности националистической идеологии не старались заниматься ревизионизмом по отношению к Великой Отечественной войне. Одним из крупнейших событий кампании 1514 г., наряду с падением Смоленска, стала битва под Оршей между польско-литовскими и русскими войсками. Однако приходится констатировать: не существует труда, в котором бы взвешенно, с использованием современных методов исторических исследований проводился анализ одной из главных битв этой кампании. Во многом сражение оказалось мифологизировано.

Одним из крупнейших событий кампании 1514 г., наряду с падением Смоленска, стала битва под Оршей между польско-литовскими и русскими войсками. Однако приходится констатировать: не существует труда, в котором бы взвешенно, с использованием современных методов исторических исследований проводился анализ одной из главных битв этой кампании. Во многом сражение оказалось мифологизировано. В статье

В статье  С включением белорусско-литовских земель в состав Российской империи на её западных окраинах на протяжении XIX - начала XX вв. происходила сложная борьба за установление политических, конфессиональных и этнолингвистических границ. Результаты этой борьбы должны были определить принадлежность территории и населения этих земель либо к Речи Посполитой, либо к Российской империи.

С включением белорусско-литовских земель в состав Российской империи на её западных окраинах на протяжении XIX - начала XX вв. происходила сложная борьба за установление политических, конфессиональных и этнолингвистических границ. Результаты этой борьбы должны были определить принадлежность территории и населения этих земель либо к Речи Посполитой, либо к Российской империи. После Октябрьской революции, большевики с целью ослабления своего главного противника – русского народа, провели искусственное расчленение России на отдельные государственные образования. На территории Украины и Белоруссии это сопровождалось насильственной дерусификацией новообразованных «социалистических наций» - украинцев и белорусов. Когда в современной Белоруссии, белорусизаторы сталкиваются с материалами, в которых говорится о фактах принуждения белорусов к отказу от своего русского начала, они утверждают, что это выдумки российских великодержавных шовинистов.

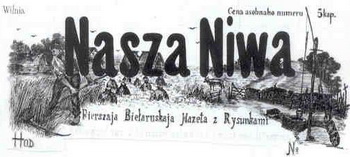

После Октябрьской революции, большевики с целью ослабления своего главного противника – русского народа, провели искусственное расчленение России на отдельные государственные образования. На территории Украины и Белоруссии это сопровождалось насильственной дерусификацией новообразованных «социалистических наций» - украинцев и белорусов. Когда в современной Белоруссии, белорусизаторы сталкиваются с материалами, в которых говорится о фактах принуждения белорусов к отказу от своего русского начала, они утверждают, что это выдумки российских великодержавных шовинистов.  Белорусы начала ХХ в. как субъект политики существовали в рамках текста [подробнее об этом см.: Акудовіч, 1998, с. 7-12], в первую очередь, газетного, и являлись, если можно так сказать, «газетной нацией». Белорусские книги в то время выходили, но наиболее значимым транслятором белорусского национализма была газета «Наша ніва».

Белорусы начала ХХ в. как субъект политики существовали в рамках текста [подробнее об этом см.: Акудовіч, 1998, с. 7-12], в первую очередь, газетного, и являлись, если можно так сказать, «газетной нацией». Белорусские книги в то время выходили, но наиболее значимым транслятором белорусского национализма была газета «Наша ніва».