Предмет этой статьи — политическая и общественная жизнь Киева конца XVIII — первой трети XIX в., а основные источники — ранние нефикциональные описания Киева, дневники и мемуары, т. н. «путевые тексты», топографические описания, наконец, первые «исторические описания» города.

Предмет этой статьи — политическая и общественная жизнь Киева конца XVIII — первой трети XIX в., а основные источники — ранние нефикциональные описания Киева, дневники и мемуары, т. н. «путевые тексты», топографические описания, наконец, первые «исторические описания» города.

Заметим сразу: в основании киевских «исторических описаний» чаще всего обнаруживаем «Киевский синопсис» 1674 г., традиционно приписываемый архимандриту Иннокентию Гизелю. В основании «Синопсиса», в свою очередь, лежит «Хроника» Феодосия Софоновича (1672), вернее свод материалов, составленный по образцу польских хроник, но избирательно повествующий лишь о событиях, связанных с историей киевских земель. Первая и главная идея «Синопсиса» — историческое наследование Российского государства княжеской Киевской Руси. Киев как древнерусская столица здесь находится в основании российской исторической и государственной модели.

Едва ли не до середины XIX в. «Синопсис» использовался в России как школьный учебник по истории, он выдержал десятки переизданий, основные его идеи использовались В. Н. Татищевым и поздними историками, от Н. М. Карамзина до В. О. Ключевского. Как писал в 1913 г. П. Н. Милюков:

«Дух «Синопсиса» царит и в нашей историографии XVIII в., определяет вкусы и интересы читателей, служит исходною точкой для большинства исследователей, вызывает протесты со стороны наиболее серьезных из них — одним словом, служит как бы основным фоном, на котором совершается развитие исторической науки прошлого столетия» [Милюков: 7].

«История Русов», на которую во многом опирались украинские романтики и первые историки Малороссии, появилась гораздо позже: впервые опубликована она была в 1846 г., в списках же стала известна, по крайней мере, в 1830-е. Этот сфальсифицированный «политический памфлет» в свое время был ошибочно приписан архиепископу Георгию Конискому, сегодня его с равным успехом атрибутируют Григорию и Василию Полетикам, Александру Безбородко, Василию Лукашевичу и Василию Ханенко, Афанасию Лобисевичу и прочим представителям «образованной элиты козацкого Гетьманата». «Фактологическая условность гениальной мистификации сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений: текст анализируют как памятник политического сознания начала XIX века», — констатирует Н. Н. Яковенко [Яковенко 2007: 149].

Автор «Истории Русов» выстраивает новую историческую модель в противовес «Синопсису»: здесь нет идеи наследования и, тем более, нет идеи единого, берущего начало от Киевской Руси, Российского государства. По сути, это «заявка» на «отдельную» украинскую историю, начало которой относится к временам «ко-заччины».

Отчасти популярностью «Истории Русов» объясняется столь малое значение Киева в явившихся в 1830-е гг. исторических романах на «малороссийскую тему». Однако в нашем случае речь идет о более ранних текстах, так или иначе повлиявших на киевские описания и путевые записки интересующего нас периода. Кроме карт и описаний Боплана (середина XVII в.), которыми, безусловно, пользовались европейцы, путешествовавшие по Украине, а также первые киевские историки (в частности, Максим Берлинский), здесь имеет смысл вспомнить написанные с некоторой «исторической амбицией» «Записки о Малороссии, ее жителях и произведениях» Якова Марковича (1798).

Этот опыт «чувствительной этнографии» оказал огромное влияние на «сентиментальных малороссийских путешественников», и сложившийся впоследствии образ полуденной Авзонии, «страны обилия и приятностей», где «валятся сами в рот галушки». Ср. изначально у Марковича: «Без лишнего труда и тонкого искусства земледельцев пашни разводятся легко и обильную приносят жатву». Характерно, что сам Маркович ссылается на польские источники: «Поляки называли Малороссию молочною и медовою землею; можно именовать ее еще страной обилия и приятностей» [Маркович: 42-43]. «Украинная», пограничная Малороссия была для поляков своего рода Куканией, сказочной страной изобилия.

Позднейшее устойчивое определение Малороссии как полуденной Авзонии, патриархальной страны Золотого века с очевидными в таком культурном контексте итальянскими аналогиями (Италия выступала здесь как начальная страница европейской цивилизации, а Малороссия — как прародина Новой России) предполагает северо-восточную, российскую перспективу: такова Малороссия при взгляде из России. Между тем, коль скоро одним из первых российских «путеводителей» по Малороссии были «Записки» Якова Марковича, нам представляется немаловажной эта исходная польская отсылка и — фактически — польское происхождение семантического комплекса «малороссийской идиллии». Не исключено, что ключевой источник — это полуфантастическая «хроника» Михало-на Литвина «О нравах татар, литовцев и москвитян» (De moribus tartarorum, lituanorum et moscorum), изданная в Базеле в 1615 г.

Позднейшее устойчивое определение Малороссии как полуденной Авзонии, патриархальной страны Золотого века с очевидными в таком культурном контексте итальянскими аналогиями (Италия выступала здесь как начальная страница европейской цивилизации, а Малороссия — как прародина Новой России) предполагает северо-восточную, российскую перспективу: такова Малороссия при взгляде из России. Между тем, коль скоро одним из первых российских «путеводителей» по Малороссии были «Записки» Якова Марковича, нам представляется немаловажной эта исходная польская отсылка и — фактически — польское происхождение семантического комплекса «малороссийской идиллии». Не исключено, что ключевой источник — это полуфантастическая «хроника» Михало-на Литвина «О нравах татар, литовцев и москвитян» (De moribus tartarorum, lituanorum et moscorum), изданная в Базеле в 1615 г.

В одном из ее «фрагментов» обнаруживаем описание киевской земли, текущей молоком и медом, «грунты» ее обильны и плодородны, «родят» они деревья с изысканными плодами, а также виноград [Литвин]. Сообщения о «киевском винограде» находим затем в записках киевских путешественников-иностранцев, в частности, Оттон фон Гун упоминает о сладком киевском винограде, который якобы исчез после землетрясения 1802 г. Там же, в путевом дневнике фон Гуна, находим общие места «малороссийско-ку-канского» комплекса — об удивительном плодородии и «обильных жатвах»: «Хлеб растет так, что, кажется, сам идет к ним в рот, а вино составляет первую их мысль от утра до вечера...» [Гун: 85]. Сам Гун ссылается на Гильденштедта, а Гильденштедт, по всей вероятности, читал польско-литовские хроники.

В целом, влияние польских источников на культурные и исторические сюжеты киевского текста в русской исследовательской традиции изучено пока лишь в самой малой степени. Польские историки литературы и украинские медиевисты указывают на несколько устойчивых мотивов:

• «украинность» (пограничность) малороссийских земель,

• барочные руины и общий комплекс ubi gloria, связываемый с падшей столицей,

• топос translatio loci и символическую идею Киева — второго Иерусалима1.

Отметим, что последние мотивы в целом характерны для средневековой исторической эсхатологии. Киевский комплекс у польских и литовских хронистов строится по принципу аналогии: на Киев проецируется, с одной стороны, традиция эпитафии Великому Городу, восходящая к проповеди Блаженного Августина («Слово о разорении города Рима»), с другой — присущая «священным городам» библейская топография: Киев мыслится «вторым Иерусалимом».

Определение Киева — «мати городов» — из «Повести временных лет», которое Д. С. Лихачев справедливо трактовал как кальку с греческого («метрополия»), в позднейшей традиции стали понимать как цитату из Священного писания («вышний Иерусалим (...) Матерь всем нам» — Гал. 4: 26). Что касается текстов ХП-ХШ вв., то О. Прицак полагает эту идею «греческой», т. е. привнесенной из Византии [Pritzak 1986: 293]. Позднее такое отождествление встречается в риторике киевских и московских иерархов, в средневековых апокрифических памятниках, в частности в «Голубиной книге», в т. н. «Иерусалимской беседе» (список XVII в.): царь Давид загадывает загадки богатырю Волоту Волотовичу об устройстве Вселенной, Иерусалим поминается как «городам мати», затем следует разгадка сна Волота: «Будет на Руси град Иерусалим начальный, и в том граде будет соборная и апостольская церковь Софии Премудрости Божия о семидесяти верхах, сиречь Святая Святых» [Памятники: 307-308].

С комплексом Киева — второго Иерусалима и «богоспасаемого града» связана идея <Киевской> Руси — богохранимой земли, Обетованной земли Царства Небесного. Эта конструкция также вначале появляется в древнерусских памятниках, затем вновь становится актуальна в XVII в.: «Богоспасаемый Преславный и Первоначальный всея России Град» — именно так определяется Киев в «Синопсисе», а еще ранее, в 1621 г., в послании митрополита Иова Борецкого («.До богоспасаемого мпста Киева, второго руского Иерусалима, прыамней в духовных пилных потребах, минаючи унитскую безбожную яму, если мило спасеше, абы ся не лѣнил приходити и присилати» [Голубев: I: 263]).

«Иерусалимская идея» помимо письменных памятников утверждается в сакральной киевской архитектуре и топографии. Начальное каменное строительство в Киеве должно было, так или иначе, указывать на Константинополь, тогда как структура городского пространства в Константинополе воплощала идею «нового Иерусалима». Царьградские Золотые ворота создавались по образу Золотых ворот, через которые Христос (Царь мира) въехал в Иерусалим, центральный храм Святой Софии Премудрости Божией — по образу главной святыни древнего Иерусалима, ветхозаветного храма иудейского. В XI в., при Ярославе, в столице Древнерусского государства появляются аналогичные константинопольским Золотые ворота, храм Св. Софии, а также монастыри Св. Георгия и Св. Ирины. Впоследствии каждый из городов, претендовавших на роль центра Русской земли, принимал на себя обязанность стать «третьим Римом» и «Новым Иерусалимом», и тогда в них появлялись и внешние атрибуты мировой столицы: Золотые ворота, новый центральный храм и т. п.2

«Иерусалимская идея» помимо письменных памятников утверждается в сакральной киевской архитектуре и топографии. Начальное каменное строительство в Киеве должно было, так или иначе, указывать на Константинополь, тогда как структура городского пространства в Константинополе воплощала идею «нового Иерусалима». Царьградские Золотые ворота создавались по образу Золотых ворот, через которые Христос (Царь мира) въехал в Иерусалим, центральный храм Святой Софии Премудрости Божией — по образу главной святыни древнего Иерусалима, ветхозаветного храма иудейского. В XI в., при Ярославе, в столице Древнерусского государства появляются аналогичные константинопольским Золотые ворота, храм Св. Софии, а также монастыри Св. Георгия и Св. Ирины. Впоследствии каждый из городов, претендовавших на роль центра Русской земли, принимал на себя обязанность стать «третьим Римом» и «Новым Иерусалимом», и тогда в них появлялись и внешние атрибуты мировой столицы: Золотые ворота, новый центральный храм и т. п.2

Если древнерусское городское строительство прямо указывало на «святой град», то более поздняя историческая топография — и в письменных, и в градостроительных памятниках призвана была напомнить о библейских прообразах. Сама по себе идея «реставрации» православной столицы в XVII в. связана с именем митрополита Петра Могилы и получила название «могилянского ренессанса». Под патронажем митрополита создаются хроники, отчасти предвещающие «Киевский Синопсис» и устанавливающие прямое наследование Малой и Великой России от Киевской Руси и первоначального киевского православия. Здесь, прежде всего, следует назвать «Палинодию» Захария Копистенского (1621), Густинскую летопись, а также отсылающие непосредственно к Печерскому Патерику «Патерикон» Сильвестра Коссова и «Тератургиму» Афанасия Кальнофойского. Именно в «Патериконе» и «Тератургиме» прослеживается «священная топография» пребывающей в руинах бывшей православной «метрополии».

Реставрация и восстановление киевских храмов в могилянские времена осуществлялась в соответствии с той самой «священной топографией». И если в середине XVII в. киевские «руины» все еще были городской реалией: на рисунках Яна Вестерфельда (1651) запечатлены развалины старинных храмов и крепостных стен, то по ходу «могилянского ренессанса» облик города преображается. Остатки старинных киевских храмов (зачастую от них оставались лишь фундаменты) перестраивались в стиле т. н. украинского барокко, камни из крепостных стен шли в дело, и, в конечном счете, век спустя путешественники могли обнаружить лишь «новоделы» и реальные, неметафорические развалины: город пережил эпидемию чумы и несколько больших пожаров. Однако путешественники, как правило, вспоминали «руины» метафорические — воображаемые руины Великого Города.

Что касается гражданской и административной киевской топографии, то основанием для нее в интересующий нас период — на рубеже XVIII-XIX вв., — как правило, служат материалы топографической комиссии А. С. Милорадовича, созданной по указу Екатерины II от 5 мая 1779 г. в целях генерального межевания и создания «топографических описаний наместничеств и губерний». Описание Киевского наместничества было составлено в 1786 г., к нему прилагались характеристики монастырей, перечень Лаврского имущества и царских грамот, пожалованных Лавре. Активизация работы по описанию Киевского наместничества связана с путешествием Екатерины. Описание наместничества и «Путешествие ея Императорского Величества в Полуденный край России» (своего рода «путеводитель») вышли почти одновременно, в 1786 г., «в порядке надлежащего приуготовления» к путешествию. Указание на это содержалось в предисловии, в конце книжки прилагался маршрут с исчислением верст, а также карта. Киеву в ней посвящено чуть более десятка страниц, и эта «киевская часть» затем многократно переиздавалась как «описание киевских достопамятностей». Кроме того, в лаврской типографии регулярно переиздавалось восходящее к «Патерикону» «Краткое историческое описание Киево-Печерской лавры» с приложением некрополя («Известия о погребении в Киеве князей и княгинь роду Рюрикова»). Авторами такого «Описания» становились киевские митрополиты Самуил Миславский (изд. 1795 г. — см.: [Милославский]) и Евгений Болховитинов (изд. 1826 г. — см.: [Болховитинов 1826]. Здесь же упомянем еще одно раннее «топографическое описание» Киева, история его создания отчасти подобна предыстории текста 1786 г. Это — «Описание Киева и губернии» Ивана Кириллова 1717 г., оно представляет собой своего рода «памятник» бюрократических реформ петровской эпохи и предуготовляет учреждение «Малороссийской коллегии» (1722-1727). Однако этот текст так и остался архивным «памятником»: найден и опубликован он был лишь в 1831 г. М. П. Погодиным (См.: [Мельник]).

Самое известное из ранних описаний Киева принадлежит Максиму Берлинскому. Эта небольшая книга издана в 1820 г., однако составлялась она гораздо раньше. «Пространная история г. Киева с топографическим его описанием, собранная из разных киевских книгохранилищ и старинных рукописей» была написана

Самое известное из ранних описаний Киева принадлежит Максиму Берлинскому. Эта небольшая книга издана в 1820 г., однако составлялась она гораздо раньше. «Пространная история г. Киева с топографическим его описанием, собранная из разных киевских книгохранилищ и старинных рукописей» была написана

Берлинским в начале 1800-х гг., но не была опубликована. Автор пользовался бумагами сгоревшего в 1811 г. магистрата, а также польскими хрониками, «Синопсисом» и прочими киевскими памятниками, наконец, картами и «Описанием Украины» Боплана.

«Краткое описание города Киева, содержащее историческую перечень сего города, также показание достопамятностей и древностей оного» М. Берлинского по историческому ощущению, по характеру материала и его изложения — памятник конца XVIII в. Структура его повторяет вопросник Милорадовича. Вначале — географические координаты: «Киев город, один из известнейших в свете и древнейших в России, стоит на правом берегу реки Днепра.», после чего указаны широта, долгота, длительность светового дня, короткое известие о племенах и народах, здесь обитавших, приведены все версии о происхождении названия — как исторические, так и легендарные [Берлинский: 3-5]. «Историческая перечень» отчасти повторяет «Синопсис» и «екатерининский» путеводитель, но пафос и стилистика выдают знакомство автора с польско-латинскими историческими памятниками:

«Таков был Киев прежде, и ежели не изяществом зданий, по крайней мере, пространством, многолюдством, пребыванием в нем Князей, мог слыть славным, процветавшим и благоденствующим городом. И в сию-то эпоху его величества Хан Батый наложил на него губительную руку, храмы разорены, жилища сожжены, жители разсеяны или погублены!

Почти без жителей, затем между бывшими пожарищами бедные хижины, безсильные и робкие жители срубили на месте старого Киева деревянный острог и на Подоле огородились палисадником. В таком крайнем запустении город находился до владения Литовских удельных князей» [Берлинский: 16].

Мы однажды уже указывали на близость этого текста к ванитативному комплексу 1еС;а кюу1 («киевские кровли»). [Булкина 2004: 97, 103]. Киев в средневековых польских памятниках зачастую уподоблялся поверженной Трое и захваченному варварами Риму3. Ср. у Берлинского: «.Если предание оставило нам за достойное внимания, сведения о Ромуловом палисаднике, об Иудейских кущах, о Карфагенской коже, то может быть, когда-либо и бедность сей упадшей Всероссийской столицы, будет любопытна» [Берлинский: 19].

Заметим, что автор более позднего киевского «описания» Н. Закревский тоже начинает с традиционных параллелей, но вышедший в середине 1830-х гг. «Очерк истории города Киева» принадлежит другой эпохе, и пафос его прямо противоположен и очевидно полемичен по отношению к тексту Берлинского и его польским источникам:

«Киев не может состязаться в древности с Афинами, ни в огромности с Пекином; в нем антикварий не найдет развалин Пальмиры, и путешественник не увидит пирамид Египта, изумляющих своею огромностью. Он не был повелителем света, как Рим, не был законодателем ветреной моды, как Париж: но не смотря на все это Киев есть священное достояние Русских! Это есть место, откуда Христианская религия разпростерла благотворные лучи по всему горизонту Русскому. Это есть колыбель просвещения для потомков Словен, служившая и вторично Афинами для нас. Кратко, Киев, знаменитый величием и несчастиями, есть краса в истории нашего отечества, есть лучший бриллиант в короне наших Государей!» [Закревский: 5].

Иными словами: Киев — не кладбище былой славы, Киев — колыбель просвещения и начало православия славян. Это новый пафос, характерный для николаевской эпохи — времени учреждения университета и восстановления в польском городе (и польском изначально университете) «русского духа» и русской народности. Это — пафос Уварова и Максимовича, это общая идея политики Николая I в Киеве и Юго-Западном крае.

Иными словами: Киев — не кладбище былой славы, Киев — колыбель просвещения и начало православия славян. Это новый пафос, характерный для николаевской эпохи — времени учреждения университета и восстановления в польском городе (и польском изначально университете) «русского духа» и русской народности. Это — пафос Уварова и Максимовича, это общая идея политики Николая I в Киеве и Юго-Западном крае.

Прежде чем говорить о Киеве в николаевскую эпоху, вспомним о екатерининских реформах, коснувшихся Киева и Малороссии, и о достаточно длительном пребывании Екатерины в Киеве зимой 1787 г. Путешествие Екатерины, ее пребывание в Киеве, впечатления ее самой и сопровождавших ее придворных замечательны, кроме всего прочего, тем, что (как уже говорилось) для этого путешествия был впервые составлен специальный «путеводитель» — «Путешествие ея Императорского Величества в Полуденный край России», изданный накануне путешествия, в 1786 г. в Петербурге.

Справедливости ради заметим: это был не первый малороссийский «путеводитель». В 1773 г. Василий Рубан издает посвященные малороссийскому генерал-губернатору гр. П. А. Румянцеву «Краткие географические, политические и исторические известия о Малой России с приобщением украинских трактов и известий о почтах, також списка духовных и светских тамо находящихся ныне чинов, числ народа и прочая...». Киеву в этой небольшой книге отведено несколько страниц, речь там об истории города, который «был прежде в цветущем состоянии. (...) Междуусобные брани, татарские и польские нападения привели его в упадок» [Рубан: 7]. Историческая справка в этом издании, как и в «путеводителе Екатерины», восходит к «Синопсису» Гизеля. Кроме того, в «путеводителе Екатерины» присутствуют идеи и сюжеты «Истории Российской» Татищева (в том числе татищевская версия о происхождении названия Киева от сарматского «кивы» — горы). Основным же источником и фактически «матрицей» этого путеводителя стали материалы «Румянцевской описи» и топографической комиссии А. С. Милорадовича.

Помещенная в киевской «статье» «Путешествия» короткая историческая справка красноречива и обнаруживает своего рода программу. С одной стороны, она воспроизводит традиционную средневековую модель ubi gloria, суть которой в падении великого некогда города, древней славянской столицы. С другой — она уже предполагает идею, которая будет затем положена во все последующие «киевские истории»: жалкое состояние славного города до возвращения его под Российскую корону.

Однако в этом конспективном изложении киевских бедствий выпущены традиционные мотивировки архетипических сюжетов: падение города не вытекает здесь из его прегрешений (общехристианский сюжет, который в случае старокиевской истории трактовался как наказание за «удельщину», княжеские усобицы). Здесь нет акцента на упадок Киева под властью католической Польши и на восстановлении в нем Православной Митрополии — это станет главной темой «киевских текстов» несколько десятилетий спустя. Фактически, «путеводитель» с кратким экскурсом в историю Киева всего лишь «предуготовлял» Екатерину к виду развалин и «жалкого города».

Екатерина и двор прибыли в Киев 29 января 1787 г. и, «сдерживаемые льдами», пробыли здесь около трех месяцев. Очевидно, что самый маршрут и обстоятельства были заранее предусмотрены устроителем путешествия князем Потемкиным для того, чтобы зимние месяцы — со всеми их погодными и бытовыми неприятностями — Екатерина провела в Киеве, наскучила им, прочувствовала всю никчемность здешнего хозяина гр. П. А. Румянцева (об интриге и о соперничестве Румянцева и Потемкина красноречиво пишет Сегюр [Сегюр: 152-153]), после чего встретила весну уже во владениях Светлейшего. «Движение высочайшей свиты на юг совпадало с весенним оживлением природы» [Зорин: 108]. Первым пунктом после Киева стал Кременчуг, и Екатерина, не колеблясь, сделала сравнение в пользу последнего: «Кременчуг, <.> если сметь сказать, лучше Киева, по крайней мере, местоположение веселее». «Здесь все деревья без изъятия раскинулись и тепло, как у нас в июле. Здешний город веселее Киева» [КС 1891: № 7, 27-28, 34].

Следы знакомства с путеводителем, с ранними описаниями Киева (Боплановым «Описанием Украины», прежде всего) и заведомой их установкой находим в свидетельствах Сегюра: «Подъезжая к Киеву, испытываешь то особенное чувство уважения, какое всегда внушает вид развалин» [Сегюр: 153].

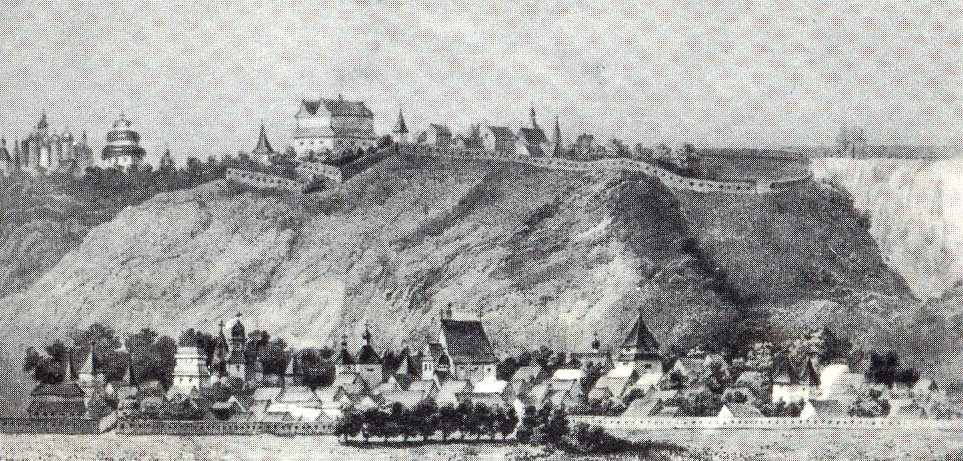

При подъезде к Киеву со стороны Днепра исторические развалины не могли быть видны, путешественникам открывается канонический вид на Лавру (да и настоящие «киевские развалины» были «открыты» гораздо позже, в поры археологических разысканий 1820-1830-х гг.). Сегюр, судя по всему, имеет в виду метафорические «развалины» — наподобие греко-римских. Французский посланник заранее испытывает к ним уважение, подготовленный исторической справкой о «величии» упадшей столицы. Ср. у Боплана: «Киев (.) один из древнейших городов Европейских, это доказывают и следы прежних окопов его, и развалины церквей, и древние гробницы Государей.» [Боплан: 1].

При подъезде к Киеву со стороны Днепра исторические развалины не могли быть видны, путешественникам открывается канонический вид на Лавру (да и настоящие «киевские развалины» были «открыты» гораздо позже, в поры археологических разысканий 1820-1830-х гг.). Сегюр, судя по всему, имеет в виду метафорические «развалины» — наподобие греко-римских. Французский посланник заранее испытывает к ним уважение, подготовленный исторической справкой о «величии» упадшей столицы. Ср. у Боплана: «Киев (.) один из древнейших городов Европейских, это доказывают и следы прежних окопов его, и развалины церквей, и древние гробницы Государей.» [Боплан: 1].

Далее Сегюр приводит характерный разговор Екатерины с дипломатами: «Когда мы осмотрели эту древнюю столицу с ее окрестностями, императрица захотела узнать, какое впечатление она произвела на меня, Кобенцеля и Фитц-Герберта, и после этого с усмешкой заметила, что различие наших мнений дает довольно верное понятие о характере трех народов, которые мы представляли» [Сегюр: 153].

Этот пассаж Сегюра скорее дает представление о том, что сам он думал о характере своих сотоварищей по дипломатическому корпусу: Кобенцеля он полагает недалеким и лицемерным, Фитц-Герберта — прямым и недалеким, себя самого — остроумным и проницательным: «Как нравится вам Киев?» — спросила она у графа Кобенцеля. «Государыня, — воскликнул граф с выражением восторга, — это самый дивный, самый величественный, самый великолепный город, какой я когда-либо видел!» Фитц-Герберт отвечал на тот же вопрос: «Если сказать правду, так это незавидное место, видишь только развалины да избушки». Когда с таким же вопросом обратились ко мне, я сказал: «Киев представляет собою воспоминание и надежды великого города.» [Там же].

Это, безусловно, bon mot, однако отметим «выпадение» настоящего состояния и акцент на прошлом. Будущее тут, надо думать, вставлено для симметрии. «Надежды» (а Сегюру как доверенному лицу Потемкина это было известно) связывались не с малороссийскими, а с новороссийскими губерниями.

То, что думала о Киеве сама Екатерина, отчасти было похоже на формулу Сегюра. «...Все эти разрушенные части зовутся Киевом и заставляют думать о минувшем величии этой древней столицы» [РС 1873, VIII, 671-673]. В том же роде пишет она Гримму: «Странный здешний город: он весь состоит из укреплений, да из предместий, а самого города я до сих пор еще не могу доискаться; между тем по всей вероятности в старину он был, по крайней мере, с Москву..» [РА 1878, III, 131].

Последовательное воплощение идеи о минувшем величии, роковых бедствиях и настоящем упадке древней столицы можно, так или иначе, проследить в позднейших киевских описаниях и т. н. «путевых текстах». В этом смысле чрезвычайно характерно киевское письмо Грибоедова, — в свернутом виде оно содержит основные мотивы такого текста: «Здесь я пожил с умершими: Владимиры и Изяславы совершенно овладели моим воображением; за ними едва вскользь заметил я настоящее поколение; как они мыслят и что творят — русские чиновники и польские помещики, бог их ведает. Природа великолепная; с нагорного берега Днепра на каждом шагу виды изменяются; прибавь к этому святость развалин, мрак пещер. Как трепетно вступаешь в темноту Лавры или Софийского собора, и как душе просторно, когда потом выходишь на белый свет.» [Грибоедов: 515].

Последовательное воплощение идеи о минувшем величии, роковых бедствиях и настоящем упадке древней столицы можно, так или иначе, проследить в позднейших киевских описаниях и т. н. «путевых текстах». В этом смысле чрезвычайно характерно киевское письмо Грибоедова, — в свернутом виде оно содержит основные мотивы такого текста: «Здесь я пожил с умершими: Владимиры и Изяславы совершенно овладели моим воображением; за ними едва вскользь заметил я настоящее поколение; как они мыслят и что творят — русские чиновники и польские помещики, бог их ведает. Природа великолепная; с нагорного берега Днепра на каждом шагу виды изменяются; прибавь к этому святость развалин, мрак пещер. Как трепетно вступаешь в темноту Лавры или Софийского собора, и как душе просторно, когда потом выходишь на белый свет.» [Грибоедов: 515].

Итак, выделим мотивы некрополя и священных развалин, контраст прошлого и настоящего (крайнюю незначительность этого настоящего), смешение польского и русского, причем казенность русского и большую укорененность польского. Наконец, мрак пещер и то, «как душе просторно, когда потом выходишь на белый свет...».

Эти мотивы мы будем встречать в той или иной степени у всех путешественников и мемуаристов. Все они пишут о могилах и непременно поминают Лаврский некрополь. Но его описание многократно переиздавалось, а его посещение входило в «обязательную программу». Как правило, путешественники упоминают и «Оскольдову могилу» (это не связано с популярной оперой Загоскина, речь идет о более ранних текстах, и скорее Загоскин выбирал для названия известный легендарный топос).

Традиционный вид киевского «времяпрепровождения» — самостоятельные поиски могил и прогулки по кладбищам. Это отчасти связано с романтической археологией, предпочитавшей истории легенду и ставившей «догадку выше разума». Очевидный пример такого «романтического археолога» — известный в Киеве «чиновник V класса» Кондратий Лохвицкий. «Тут была могила Олега! — сказал он с уверенностью, живо напомнившею мне покойного Кондратия Андреевича Лохвицкого», — замечает М. А. Максимович об одном из своих киевских спутников [Максимович: 20]. Поиски могилы Олега на Щекавице — один из самых популярных «туристских» сюжетов. В каком-то смысле следы такого киевского «романтического времяпрепровождения» несет пушкинская баллада о Вещем Олеге.

Прогулкам по Щекавице посвящены и не столь известные тексты. Мы приведем здесь замечательную «виньетку» Максимовича:

Ой, изгадай, друже милий

Як зи мною ты гуляв

На Скавице, де шукав

Вещего могили!..

Мы чужих могил шукаем

А могила знайде нас.

Коли ж прийде смертный час

Того не вгадаем! [Максимович: 19]

Те же ванитативные мотивы обнаруживает барочная «надпись» А. Подолинского «На развалинах Десятинной»:

Зачем тревожить сон гробов,

Могил священное молчанье,

И поверять бытописанье,

Стряхая с камней пыль веков?

Все та же истина: от века Иной нам опыт не открыл.

Мы видим крепость

Вышних сил

И всю ничтожность человека!

А время! Кто его сочтет?

Оно до нас существовало,

Исчезнем мы — оно сольет

С своим концом свое начало,

Как на граните гробовом

Змея, согнутая кольцом! [Подолинский 1837: 99]

В таком «кладбищенском» контексте любопытно еще одно свидетельство: киевские страницы «Записок» мадам де Сталь. Собственно, кладбище — это первое, что видит она при въезде в Киев:

«При въезде в Киев взор мой, прежде всего, поразило кладбище; это обиталище мертвых подсказало мне, что поблизости обитают живые» [Сталь: 201].

Мадам де Сталь принадлежала к тому небольшому числу авторов-путешественников, которые подъезжали к Киеву не с востока, т. е. не с левого берега Днепра, а с запада: ее путь лежал из Польши через Галицию и далее по Житомирскому тракту. Обычно путешественники въезжали через Бровары, где ночевали, и уже утром переправлялись через Днепр. Поэтому канонический зачин киевского путешествия-паломничества — это утренний пейзаж с видом на Лаврскую колокольню: сначала все скрыто облаками, и затем при первых лучах солнца вдруг появляются золотые маковки церквей:

«Багровое зарево возвещало нам появление Феба, мрачные тени исчезали, солнце начинало восходить. Первые лучи его падали на вершины Заднепровских гор. (...) Отъехавши 15 верст, мы увидели Киев, увидели — и изумились величественным зрелищем высокой и крутой горы, на которой посреди многих златоглавых церквей и едва видимого в отдалении города возвышался ужаснейшей величины колосс, блистающая вершина коего, казалось, была сокрыта в облаках. Вид города, в котором предки наши получили первое понятие о всемогущем Творце; вид храмов Божиих, скрывающих в себе столько священного и торжествующая при восхождении солнечном природа возбудили во мне высокие и приятные чувствования [Левшин: 83, 85-86].

«Багровое зарево возвещало нам появление Феба, мрачные тени исчезали, солнце начинало восходить. Первые лучи его падали на вершины Заднепровских гор. (...) Отъехавши 15 верст, мы увидели Киев, увидели — и изумились величественным зрелищем высокой и крутой горы, на которой посреди многих златоглавых церквей и едва видимого в отдалении города возвышался ужаснейшей величины колосс, блистающая вершина коего, казалось, была сокрыта в облаках. Вид города, в котором предки наши получили первое понятие о всемогущем Творце; вид храмов Божиих, скрывающих в себе столько священного и торжествующая при восхождении солнечном природа возбудили во мне высокие и приятные чувствования [Левшин: 83, 85-86].

Ср. у Оттона фон Гуна: «Однако ж мы приехали к сему святому граду слишком рано, ибо он подобно Монтбланку был от любопытного взора нашего сокрыт облаками; но чем ближе подъезжали к Днепру, тем более прогоняло восходящее солнце густой осенний туман, и мы узрели пред собою сию с вечностью спорящуюся твердыню России во всем ея великолепии и силе, нашли ее непобедимою извне по крепкому ея положению, непобедимую и извнутри по первоначально в ней основанному престолу веры и Христианского закона» [Гун: 100].

Ср. также более позднее (1823 г.) описание А. Глаголева: «Утро было тихое и ясное, когда мы выехали из селения Бровар. Через сосновый зеленеющий бор, на западной части небосклона, над серою грядою тумана, открылся Киев. Священный город стоял как бы на воздухе или на небе, и лучи восходящего солнца, горя на златоверхих его храмах, представляли зрелище величественное и на земле новое!» [Глаголев: 79-80].

В такого рода «зачинах», с которых обычно начинаются «путевые описания» Киева, замечательно изменение тона и пафоса, экстатическое нарастание метафорики и появление некоего символического плана: в этот момент секулярное путешествие фактически обращается в «паломнический текст». Но это паломнический текст в том виде, каким мыслят его именно светские путешественники.

Самый характерный пример не канонического, но романтического «хождения» — «Путешествие» Андрея Муравьева. Здесь символическим становится не только пейзаж, но сама драматургия путешествия. От Броваров путника преследовала черная туча. Перед самым Киевом разразилась языческой силы гроза:

«Я вспомнил последний день Помпеи и поверял природою дивную кисть вдохновенного художника. Далеко впереди блеснула внезапно золотая глава колокольни Печерской, как (...) от времени до времени зажигался предо мною ее путеводительный Форос, увенчанный спасительным знамением креста! — Не так ли внезапно возникнет он и в день пришествия Сына Человеческого, которое будет по словам Евангелия так же как молния, исходящая от востока и блистающая до запада» [Муравьев: 1-2].

У Андрея Муравьева, как это и положено в религиозном тексте, топография символическая, т. е. реальные части света накладываются на библейские. Однако заметим, что в киевском случае реальные Восток и Запад меняются местами: паломник приближается к Святыне не с запада (как в канонических хождениях), а с востока. Но Андрей Муравьев мыслит Киев Иерусалимом, и для него блеск Лаврской колокольни подобен «молнии, исходящей от востока».

Не исключено, что сочинение Муравьева ориентировано на «Беседу о святынях Царьграда», памятник XIV в., восходящий, как полагают, к византийской традиции диалогов и недошедшему до нас описанию Константинополя Григория Калики, будущего архиепископа новгородского [Лихачев: 123]. Описание это написано в форме беседы между епископом и царем. Царь задает вопросы, епископ рассказывает о городе и его святынях. Именно так — в форме беседы между автором и митрополитом — построен текст Муравьева. Но повторим: «Путешествие» Муравьева опирается на религиозный канон, но его экстатически-приподнятый тон и насыщенный метафорикой стиль выдают светского путешественника, романтического паломника и усердного читателя Ламартина и Шатобриана4.

Древнерусские хождения полны бытовых деталей и наблюдений, всего того, что мы едва ли найдем в свидетельствах светских киевских паломников. Для них быт заканчивался в Броварах. С другой стороны, киевские «паломничества», по идее, должны быть уподоблены иерусалимским «хождениям», самое известное из которых — «Хождение игумена Даниила» (XII в.). Иерусалимские хождения изобилуют чудесами, в киевских текстах мы найдем это в малой мере (вероятно, легендарный пласт обретался не в письменной, а в устной страннической стихии), зато обнаружим подробнейшие описания богатств киевских храмов, перечисление даров и дарителей, — фактически путешественники пересказывают информацию, полученную от путеводителей-монахов.

Ближе всего к средневековому канону «Хождения» суховатое и обстоятельное «Путешествие Высокопреосвященнейшего Платона, митрополита Московского и разных орденов кавалера, в Киев и по другим российским городам в 1804 г.», изданное в 1813 г. в Петербурге. Написано оно тоном деловитым и обыденным, повествование — заведомо сниженное. Вот как впервые — из Броваров — митрополит описывает Лаврскую колокольню:

«Доехали до села Бровары (...) отселе дорога почти голый песок до самого Киева, без малого за 20 верст, по обеим сторонам кустарник и мелкий сосновый или дубовый лес; и вид представляет невеселый. (...) Верст за 20 увидели мы колокольню Печерской лавры; но как было время к вечеру, и несколько мрачно, то она казалась нам некоторым высоким столбом» [Путешествие: 39].

Основное содержание этого путешествия составляет ритуал исполнения службы, церкви здесь описаны подробно, со спокойной деловитостью: «Церковь великая и высокая с куполом красивым и веселым, довольно пространная. (...) Иконостас резной, хороший. вся церковь и олтарь расписаны по местам с позолотою.» [Путешествие: 42].

Наконец, митрополит московский отмечает относительную новизну киевских «древностей», все то, что восторженные сентиментальные путешественники именуют «готикой»5, митрополит признает как «недавнее сооружение». Фактически у Платона едва ли не впервые появляется акцент, столь очевидный в николаевскую эпоху: «возобновление» киевских древностей, «когда под благословенную России державу подошла Малороссия». Но митрополит под «возобновлением древностей» имеет в виду памятники «могилянского ренессанса»: «Весьма примечательно, что хотя церковь Софийская, Печерская, Николаевская и прочия суть древние, и иные более 700 лет, и где б мы ожидали найти следы древности; но явно видимо, что во всех тех церквах образа, иконостасы, росписание стенное, все не показывают древность, а представляют, что они или недавно писаны и деланы, или в 17, или в 18 столетии. Много в Москве и в других городах около Москвы можно найти образов, иконостасов и росписаний, которые более изъявляют древность, нежели все оные, где была колыбель веры. Видно, что разные вражеские разорения все древнее уничтожили и заставили все вновь сооружать; особливо когда под благословенную России державу подошла Малороссия» [Путешествие: 51-52].

Наконец, митрополит московский отмечает относительную новизну киевских «древностей», все то, что восторженные сентиментальные путешественники именуют «готикой»5, митрополит признает как «недавнее сооружение». Фактически у Платона едва ли не впервые появляется акцент, столь очевидный в николаевскую эпоху: «возобновление» киевских древностей, «когда под благословенную России державу подошла Малороссия». Но митрополит под «возобновлением древностей» имеет в виду памятники «могилянского ренессанса»: «Весьма примечательно, что хотя церковь Софийская, Печерская, Николаевская и прочия суть древние, и иные более 700 лет, и где б мы ожидали найти следы древности; но явно видимо, что во всех тех церквах образа, иконостасы, росписание стенное, все не показывают древность, а представляют, что они или недавно писаны и деланы, или в 17, или в 18 столетии. Много в Москве и в других городах около Москвы можно найти образов, иконостасов и росписаний, которые более изъявляют древность, нежели все оные, где была колыбель веры. Видно, что разные вражеские разорения все древнее уничтожили и заставили все вновь сооружать; особливо когда под благословенную России державу подошла Малороссия» [Путешествие: 51-52].

Итак, к началу XIX в. Киев являет собою небольшой пограничный город, состоящий из крепостей, соборов и «избушек», три его части разделены пустырями и оврагами, мостовые — деревянные, и в этом основная причина частых и разрушительных пожаров. Историк сообщает:

«Не менее половины городских средств шло на презенты, угощения и поздравления почетных и местных властей и влиятельных лиц, в которых так или иначе нуждался магистрат. На прямые городские нужды расходовалось не более 35 %, а городские долги все более возрастали» [Иконников: 31].

Окончательная отмена в 1835 г. Магдебургского права и полное переустройство городского управления (замена магистрата Думой и т. д.), безусловно, были следствием общей политики русификации и искоренения польских гражданских обычаев и установлений. Однако все без исключения киевские историки признают, что настоящим поводом к скандальному закрытию магистрата стали колоссальные злоупотребления его членов: при расследовании дела о выборах ремесленного головы обнаружилась растрата — 14 млн. рублей ассигнациями, т. е. сумма, в 9 раз превышавшая годовой доход города.

Вновь назначенный в 1829 г. глава Киевского жандармского управления подполковник Рутковский докладывал Бенкендорфу, что практически все чиновники магистрата «в родстве меж собою», и это — причина «непомерных лихоимств и несправедливостей», сам же город представляет «.горы, долины и овраги, крутизны и ущелины, в коих жилые дома могут служить убежищем для вредных людей. Непорядочное строение, рассеянное по сим крутизнам, оврагам и ущелинам, дает удобный способ к укрывательству сим неблагонамеренным. Свободный проезд и ход через пространство, и нерегулярность города (.), а впрочем везде открыт путь бродячим к нанесению обывателям вреда.» [Щербина: 114].

При этом промышленности в городе практически не существовало: Петр I приказал завести на Подоле, где всегда было в изобилии шелковицы, шелкопрядильную фабрику, но предприятие оказалось убыточным. Путешественники чаще всего поминают Межигорскую «фабрику палевой посуды» и Лаврский кирпичный завод. В 1811 г. на Печерске был устроен завод сальных свечей, и лишь в 1820-е гг. братья Дехтеревы основали первое литейное производство.

Первые радикальные попытки переустройства киевской жизни были предприняты в конце XVIII в. «Киевский план» Екатерины и Потемкина принципиально отличался от позднейшей «православной миссии» Николая. «Провинциальная реформа» Екатерины и ее политика в «присоединенных» юго-западных губерниях носила в большей степени секулярный характер. Знаменитая «киевская пертурбация» 1786 г., (на Малороссию в 1786 г. был распространен Указ 1764 г. о секуляризации церковных земель и переводе духовенства на государственное содержание) имела целью сокращение монастырей и монастырской собственности. Идея уже несколько более позднего времени о преобразовании Киевской духовной академии в светский университет, наконец, собственно план реконструкции Киева, разработанный генерал-аншефом И. И. Меллером и гр. А. П. Шуваловым, подписанный Екатериной и предполагавший уничтожение (снос) Подола, центра народной и духовной жизни, — все это свидетельствует о некоторой общей идее. И эта «киевская идея» менее всего означала возвращение к Киеву как исторической «колыбели православия».

Киев в рамках «новороссийского проекта» действительно в большей степени — «воспоминание великого города» и в несколько меньшей степени — надежда. Однако то будущее, которое мыслили для Киева Екатерина и Потемкин, связано было с бюрократическим и юридическим обустройством, приведением «старопольских порядков» в соответствие с общеимперской «вертикалью» и, что немаловажно, с культурной секуляризацией. По крайней мере, декларированный в «екатерининском плане» снос «духовного» Подола и сосредоточение городской жизни «на высотах», т. е. главным образом, — в чиновной Старокиевской и Печерской части, при всей его утопичности, предполагал уменьшение духовной и усиление светской составляющей киевской жизни.

Заметим, что «киевская пертурбация» не вполне удалась. В сути ее было административное, на первый взгляд, упорядочение — «введение штатов» в малороссийских епархиях и в самом Киеве, фактически, означало перевод содержания духовенства с натурального довольствия на деньги, с отобранием в казну монастырских имений. Но кроме этого «штаты» предполагали уничтожение выборного начала и самостоятельного значения киевского духовенства, а также радикальное сокращение числа монастырей (в конце XVIII в. появляется некое «социальное образование» — «излишние малороссийские монахи», т. е. монахи, оставшиеся без монастырей).

Однако в Киеве с радикальным «сокращением» монастырей возникли сложности. Для киевских иерархов «пертурбация», кроме всего прочего, сводилась к перемещению в Лавру академии и митрополичьего дома. Тогдашний киевский митрополит Самуил, в свое время из карьерных соображений поддержавший «провинциальную реформу» и посвятивший ей «Слово о великих предметах учреждений Екатерины», на сей раз воспротивился. Терять ему было нечего, он уже был на тот момент в немилости у императрицы из-за переписки с Павлом. И он попытался искать защиты у генерал-губернатора. Сохранилось его письмо Румянцеву, где он просит защиты от Потемкина [КС 1883, т. 5. с. 896]. Румянцев здесь взял верх над Потемкиным — большую часть киевской монастырской собственности, и академию удалось отстоять.

Точно так же и екатерининский план реконструкции Киева и сноса Подола воплощен не был: он потихоньку был спущен на тормозах и окончательно отменен указом от 13.10.1797. Еще три десятилетия — фактически до начала николаевского царствования и деятельности «Левашовского комитета» — Киев остается в прежнем состоянии. На его внешнем виде более всего сказался большой пожар 1811 г., который, по свидетельству вновь посетившего город кн. И. М. Долгорукого, в конечном счете, «способствовал украшению» Подола: «Улицы разбиты гораздо правильнее, дома построены в порядке и по хорошим рисункам; везде промежутки наблюдены в пристойной мере. Нет прежней тесноты, которой опасность доказана опять была столь пагубным опытом» [Долгорукий 1817: 106].

В Александровскую эпоху над академией вновь сгущаются тучи, но уже иного рода. Появляется идея создать на базе Киевской духовной академии светский университет. Тогдашний министр просвещения гр. П. В. Завадовский (в свое время сыгравший не последнюю роль в «провинциальной реформе») учреждает несколько новых университетов в имперских провинциях. В одном ряду с Дерптским и Казанским предполагался и Киевский. Однако идея встретила противодействие с двух разных сторон.

Духовенство вновь встало на защиту академии. Митрополит киевский Серапион записывает в дневнике от 15 июля 1805 года: «Приезжал к митрополиту гр. Завадовский. Толковал о проекте слияния академии с университетом. Акибы по воле Государя Императора. Многие неудобства и затруднения из сего всегда могут быть; а лучше бы особо учредить университет, а академию нашу оставить по прежнему духовную». И замечательная в своем роде приписка: лошади по причине испортившейся от дождя дороги не вывезли министра на гору, — «был бы суеверен, понял, что из его предложения пути не будет» [Серапион: 430].

Духовенство вновь встало на защиту академии. Митрополит киевский Серапион записывает в дневнике от 15 июля 1805 года: «Приезжал к митрополиту гр. Завадовский. Толковал о проекте слияния академии с университетом. Акибы по воле Государя Императора. Многие неудобства и затруднения из сего всегда могут быть; а лучше бы особо учредить университет, а академию нашу оставить по прежнему духовную». И замечательная в своем роде приписка: лошади по причине испортившейся от дождя дороги не вывезли министра на гору, — «был бы суеверен, понял, что из его предложения пути не будет» [Серапион: 430].

Киевский университет св. Владимира был открыт 15 июля 1834 г., в день памяти равноапостольного князя. Этому предшествовало открытие в конце 1832 г. отдельного Киевского учебного округа. Первый его попечитель Е. Ф. фон Брадке, пытаясь избежать назначения, писал кн. Ливену, тогдашнему министру просвещения: «воспитание в западной губернии неизбежно связано с политикой» [Брадке: 270]. Учреждение университета в Киеве, безусловно, было акцией политической, и дальнейшая его история, равно и отставка Е. Ф. фон Брадке, как раз была следствием «политического фактора» «воспитания в западной губернии». И само учреждение Киевского округа, а затем университета, и назначение на должность попечителя именно Е. фон Брадке вытекало из событий недавней политической истории. Речь о польском восстании и польской кампании 1831 г.

Киев всегда мыслился городом пограничным, и с середины XVII в. там беспрестанно строили крепости. Но с этого момента он становится своего рода духовным форпостом. И неслучайно новый министр просвещения С. С. Уваров называл Киевский университет «умственной крепостью» в виду другой — Печерской. Эта идея «умственной крепости» была воплощена и в архитектурном проекте: здание, которое в 1842 г. завершил В. Беретти, выглядело именно как крепость: замкнутый четырехугольник с четырьмя фасадами, притом задний фасад был обращен к жандармским казармам.

Военная терминология здесь не метафора. Университет в самом деле мыслился форпостом, передовым идеологическим фронтом. Учреждение университета было продолжением польской кампании, просто театр военных действий перемещался в сферу гражданскую, в сторону культуры и образования.

Характерно, что с открытием учебного округа фактически совпало назначение С. С. Уварова на должность товарища, а затем и министра просвещения. И чуть менее чем через год, 31 октября 1833-го, утвержден доклад нового министра об учреждении в Киеве университета. Сам Уваров формулировал цель и задачи новой институции предельно четко: «чтобы в возвращенных от Польши губерниях дать образованию положительное направление, согласное с общим духом народного просвещения в России». Новый университет призван «по возможности сглаживать те резкие характеристические черты, которыми польское юношество отличается от русского, и в особенности подавлять в нем мысль о частной народности, сближать его более и более с русскими понятиями и нравами, придавать ему общий дух русского народа» [Киев и университет: 64-65].

Уваров понимает бывшие польские губернии как колонии (ср.: «соединить покоренные племена с племенем победителей») и выстраивает сообразный имперский ряд — от Рима до Наполеона. Позднейший историк его «поправляет»: «Малороссия — страна искони русская не может быть приравниваема к провинциям, которые покорил некогда Рим» [Там же].

Такое изменение исторической парадигмы — фактическое «устранение» Польши (нравов, языка, культуры и гражданского обустройства) из киевского настоящего и, что важно, из киевского прошлого — собственно и сделалось определяющей чертой Николаевского (а в местной «огласовке» — бибиковского) Киева. Учреждение русского университета стало первым и главным шагом на этом пути.

Заметим сразу: политика в Киевском учебном округе и состояние самого университета не всегда были однозначны, годы «попечительства» фон Брадке коренным образом отличались от последующего времени «попечительства» Бибикова.

Первый попечитель Киевского учебного округа Егор Федорович фон Брадке, казалось, менее всего годился на эту роль и долго хлопотал, пытаясь отказаться от назначения. За плечами у него был Горный корпус, затем он служил в школе колонновожатых, настоящую карьеру сделал в польскую кампанию: начал полковником с Анной 2-й степени, закончил действительным тайным советником с Золотой шпагой. Был начальником штаба у гр. Витта, когда тот был назначен военным губернатором Варшавы. Администрировал он чрезвычайно успешно:

«Как только мы овладели Варшавою, надобно было тотчас ввести в ней управление, которое совершенно распалось, и обратить возникшую при польском господстве анархию вновь в положительное благоустройство. Вечером того дня, когда мы вступили в город, у меня работало уже двадцать чиновников, разделенных на пять отделов» [Брадке: 268].

Вероятно, этот успешный польский опыт и стал решающим фактором при назначении Брадке в Киев6. Позже выяснилось, что, по большому счету, Брадке понимал свою задачу как административную, а не как политическую. Он готов был учреждать, а не воевать. Он видел себя последователем гр. Чацкого на этом поприще: Кременецкий лицей стал для него образцом успешного учебного заведения, и именно на базе Кременецкого лицея был создан университет Св. Владимира.

Брадке посетил Кременец в первый же год своего «попечительства», и по контрасту с Киевской русской гимназией, которую застал он в чрезвычайном запустении, польский Лицей произвел на него сильное впечатление: «Лицей (...) был устроен знаменитым Чацким, человеком знатным, богатым, всеми уваженным, чрезвычайно образованным и до фанатизма преданным учебному делу, для успехов которого он готов был на всякую жертву. (.) Лицей имел назначением доставлять высшему дворянству соответственное образование и воспитывать молодых людей верными поданными Русского императора, но с сохранением народности. Чацкий воспользовался для того своим сильным значением, которое основывалось отчасти на особливой милости к нему императора Александра, и старался как можно выше поднять Лицей и доставлять ему все нужные материальные средства. Это и удалось ему: Кременец явно соперничал с Вильною, и многие профессора были лучше Виленских. (...) Кременец сделался любимым местопребыванием польского дворянства, и по смерти Чацкого стала в тамошнем обществе развиваться мысль о будущей самостоятельной великой Польше, а в сердцах укоренялась враждебность к метрополии (...) Самый Лицей немного или почти вовсе не содействовал этому направлению; напротив, директор и преподаватели оставались почти совершенно чужды оному и негодовали на то, что возбуждение умов отвлекало молодых людей от науки» [Брадке: 273-274].

Сама по себе мысль сделать из элитного польского лицея русский университет, фактически свести на нет Кременец как польскую интеллектуальную Мекку и перевести лицей в православный по духу Киев, — ход политически чрезвычайно смелый и многообещающий. Однако Брадке, как уже было сказано, мыслил категориями скорее административного, нежели политического порядка. Он воспринимал себя последователем Чацкого на этом поприще (как он понимал Чацкого: не фанатик, а великий администратор и просветитель). И в самом деле, университет он открыл в рекордные сроки, через 9 месяцев после указа. Он не запрашивал много средств, перевез из Кременца кабинеты, собрания и профессоров (физиков, математиков и естественников)7. Еще часть профессоров пригласил из Дерпта, В. Ф. Цыха на кафедру истории — из Харькова (и он никоим образом не упоминает в своих «Записках», почему предпочел его Гоголю), Максимовича — из Москвы. Ему говорили, что он не сможет набрать профессоров так быстро, но он отвечал, что только быстро их и можно набрать8.

15 июля 1834 г. состоялся торжественный акт при огромном скоплении дворянства, в основном польского: «Съехалось больше, чем съезжается на Контракты в январе месяце. За три рубли в сутки (...) нельзя было достать крошечной комнатки. Многие богатые люди располагались по сараям и в клетях (...). До такой степени три западные губернии сочувствовали этому торжеству», — вспоминает Брадке и объясняет энтузиазм польского дворянства тем, что в Указе были слова о наследовании университета Кременецкому лицею: «Признали мы за благо, по переводе Волынского лицея из Кременца в Киев, преобразовать оный в высшее учебное заведение с надлежащим распространением и на твердых основаниях, преимущественно для жителей Киевской, Волынской и Подольской губерний, коих наследственное усердие в пользу просвещения упрочило и на будущие времена благосостояние учебных заведений того края» [Полное собрание законов: VIII, 6670; Брадке: 278-279].

15 июля 1834 г. состоялся торжественный акт при огромном скоплении дворянства, в основном польского: «Съехалось больше, чем съезжается на Контракты в январе месяце. За три рубли в сутки (...) нельзя было достать крошечной комнатки. Многие богатые люди располагались по сараям и в клетях (...). До такой степени три западные губернии сочувствовали этому торжеству», — вспоминает Брадке и объясняет энтузиазм польского дворянства тем, что в Указе были слова о наследовании университета Кременецкому лицею: «Признали мы за благо, по переводе Волынского лицея из Кременца в Киев, преобразовать оный в высшее учебное заведение с надлежащим распространением и на твердых основаниях, преимущественно для жителей Киевской, Волынской и Подольской губерний, коих наследственное усердие в пользу просвещения упрочило и на будущие времена благосостояние учебных заведений того края» [Полное собрание законов: VIII, 6670; Брадке: 278-279].

Между тем впоследствии важнее оказался другой акцент из того же Указа: «Избрав город Киев с давних лет к учреждению университета предназначенный, равно драгоценный для всей России, колыбель святой веры наших предков и первый свидетель их гражданской самобытности, Мы повелели учредить в оном университет под особым покровительством и в память Великого Просветителя Богом врученной Нам страны» [Полное собрание законов: VIII, 6670].

Сам Брадке акцент этот уловил и замечательным образом сформулировал в своей речи на открытии университета: «Учреждение Университета во имя Св. Владимира, озарившего Россию светом святой христианской веры, навсегда соединит в сей стране имя Владимира с именем Николая I, великого возобновителя просвещения в том самом крае, из коего оно разлилось по всей России» [Записка и речи: 14].

Собственно, здесь определена настоящая идея и киевской деятельности Николая I — чрезвычайно обширной, и его киевской политики. Это — возобновление просвещения (свет истинной православной веры!) в искони русском крае. В этом смысле основание университета предстает как религиозная идея, своего рода миссия, продолжение и возобновление православного царства на отвоеванных у католической Польши землях.

Николай Павлович в самом деле никаким городом империи не занимался так последовательно и в таких подробностях, как Киевом. В официальной киевской историографии Киев именовали любимым городом Николая.

Действительно, Екатерина посетила Киев однажды (и, как мы помним, составила о нем не лучшее впечатление), Павел — тоже однажды, еще будучи наследником. Впрочем, Павел, из чувства противоречия, возобновил отмененное Екатериной — по ходу провинциальной реформы — Магдебургское право. Александр также проезжал через Киев однажды — по возвращении из Парижа. Николай впервые посетил Киев в 1816-м, затем — после коронации в Варшаве и смотра в Тульчине — в 1829-м. После польского восстания, в 1830-1840-х гг., он бывает в Киеве практически каждые год—два.

Киевскую политику Николая следует определить как чрезвычайно последовательное продолжение и усиление «провинциальной реформы». Но, в отличие от секулярного пафоса екатерининских преобразований, политика Николая приобретает отчетливый характер «религиозной миссии».

Одновременно с учреждением Киевского учебного округа закрываются многочисленные польские школы — наследие Чацкого. В короткие сроки отменяется прежнее гражданское уложение, суды переводятся с польского языка на русский, закрывается контора Варшавского банка. Магдебургское право в Киеве было окончательно отменено в 1835 г., и вместо магистрата в Киеве по общеимперскому порядку была учреждена городская управа. Литовский статут окончательно упразднен в 1840-м. Но самой принципиальной акцией в ряду николаевских преобразований стала т. н. «ревизия шляхты». В результате ее за без малого 10 лет была устранена «досадная демографическая диспропорция», когда количество польских дворян в Киеве традиционно на порядок превышало количество русских дворян9. Центральная комиссия к 1840 г. исключила из дворянского сословия 64 тыс. шляхтичей по всей губернии — они были причислены к податным классам однодворцев и граждан. Итог «ревизии» лучше всего характеризует «прощальная речь» перед дворянами киевского генерал-губернатора Бибикова: «Когда я приехал, застал здесь, что все были дворяне: помещик ехал в карете — дворянин, кучер на козлах — дворянин, сторож — дворянин, в кухне стряпал — дворянин, подавал барину сапоги — дворянин, и когда он рассердясь хотел взыскать с него, тогда служитель отвечал ему: не имеешь права, я тебе равен» [Киев и университет: 27].

В 1830 г. в Киев из Могилева переведена штаб-квартира 1-й армии, и в городе начинается грандиозное строительство. Был учрежден специальный строительный комитет (в киевской истории он получил имя военного губернатора гр. В. В. Левашова), и Киев стремительно и организованно расширяется, перестраивается и перепланируется. Николай входит во все подробности — вплоть до вырубки тополей в Липках. Строительство ведется в двух направлениях. На Печерске достраивается крепость и новые казармы для все более умножающихся армейских частей (население Киева почти удвоилось с начала века, и по большей части за счет военных). Одновременно выстраивается т. н. Новый город — вокруг университета. Мещан с военного Печерска переселяют фактически на пустырь (для переселенцев нарезаются уделы на Паньковщине — район нынешних улиц Красноармейской, Горького и Паньковской). Вокруг университета создается «Латинский квартал», и университет становится в буквальном смысле центром «Нового города», который, согласно градостроительным идеям картезианского века, выстраивается рядом, но чуть в стороне от «Старого города».

Итак, университет становится не только, по аналогии с Печерской, второй «умственной крепостью», но и градообразующей идеей. Эта идея тоже была замечательным образом сформулирована на церемонии открытия университета. Как заявил тогда профессор истории В. Ф. Цых: «Университет даст совершенно другой вид этому городу, бедные лачужки, теснящиеся одна подле другой в отдаленных частях города, обратятся в огромные красивые здания; на обширных пустырях, отделяющих одну часть города от другой, представляющих столько неудобств для жителей его, возникнут прекрасные строения или красивые гульбища» [Там же: 63-64].

Итак, университет становится не только, по аналогии с Печерской, второй «умственной крепостью», но и градообразующей идеей. Эта идея тоже была замечательным образом сформулирована на церемонии открытия университета. Как заявил тогда профессор истории В. Ф. Цых: «Университет даст совершенно другой вид этому городу, бедные лачужки, теснящиеся одна подле другой в отдаленных частях города, обратятся в огромные красивые здания; на обширных пустырях, отделяющих одну часть города от другой, представляющих столько неудобств для жителей его, возникнут прекрасные строения или красивые гульбища» [Там же: 63-64].

Позднейший историк университета заключает: «Эта часть пророчества Цыха исполнилась в точности на глазах еще ныне живущего поколения. Жалкий провинциальный город, состоявший из одних предместий, преобразился в большой европейский город, главным образом благодаря своему университету и тем многочисленным учебным заведениям, которые возникли потом вокруг него» [Там же: 64].

Прозвучавшая на открытии университета градостроительная риторика (вроде «здесь будет город-сад») оказалась не утопическим допущением, но программой. Университет строится на пустыре. Затем прорезается улица — самая длинная на тот момент киевская улица, — соединяющая университет с историческим городом. Она получает название Владимирской, становится магистральной, проходит через Золотые ворота и Софийский собор до самого Подола. Затем — при участии Николая — выбирается место для Владимирского собора — напротив университета. Наконец, на исходе николаевского царствования, как своего рода итог, сооружается памятник святому равноапостольному князю, и градообразующая «стрелка», связующая «Новый город» и учрежденный Николаем университет с сакральными киевскими горами (гора отныне тоже называется Владимирской), получает свое символическое завершение.

Вся киевская топонимика, определяемая именем Владимира, появляется в николаевскую эпоху. Программная аналогия и выстраиваемая идея наследования от Владимира-просветителя к Николаю — возобновителю просвещения — была очевидна и, в конечном счете, поддержана поздней рифмой. В 1896 г., к столетию со дня рождения Николая I, напротив главного фасада университета Св. Владимира был установлен памятник его «учредителю». Университет выпускает к этому событию юбилейный стостраничный том, заканчивающийся словами: «Здесь именно Император Николай I воздвиг себе памятник «чудесный, вечный», к нему не зарастет народная тропа» [Киев и университет: 100]. Памятник находился в крайней на тот момент точке Владимирской улицы. В начале ее была Владимирская гора с памятником «Великому просветителю».

Итак, царствование Николая I для Юго-Западного края и, прежде всего, для Киева стало временем едва ли не самых глубоких и принципиальных преобразований. Политическая, социальная и культурная сферы были серьезнейшим образом реформированы. За несколько десятилетий из пограничного «отвоеванного у Польши» города Киев превратился в город «Русского духа», своего рода «умственную крепость». Многонациональный и многоконфессиональный Киев стараниями николаевской администрации стремительными темпами обращался в «православную столицу» и город «русской народности», — так, как понимал ее С. С. Уваров.

Формулу «народности» в уваровском смысле, как заметил однажды А. И. Миллер (см. [Миллер: 2007]), легче сформулировать от противного: Уварову не близки мыслители, которых традиционно связывают с этой идеей (Погодин, Шевырев), он не приветствует близкую Погодину и всему кругу журналов «Киевлянин» и «Москвитянин» идею «панславизма» (фактически наследующую популярному в Киеве движению «всеславянства»). «Народность» по Уварову (как тонко заметил Максимович — насаждаемая немцами «русская народность»10) — это, прежде всего, русская национальность — не в этническом, но в культурном смысле, это национальное просвещение и национальная история. Поэтому такой важной акцией стало учреждение в Киеве русского университета, поэтому закрываются польские школы и открываются русские, поэтому в бывшей польской провинции учреждаются кафедры русской истории и русской литературы.

В этом свете характерна некоторая переакцентировка «киевской истории». Все историки 1830-х гг. создавали свои «Истории» в оппозицию Карамзину и его «Истории государства Российского». Но ближе других по духу к уваровской идее «национализации» русской истории был Н. Г. Устрялов.

В 1836 г. выходит диссертационное сочинение Устрялова «О системе прагматической русской истории». «Прагматика» здесь в значительной степени означает «ответ» на исторические и политические «вызовы». Устрялов формирует национальный исторический нарратив11, основная идея которого состоит в том, что земли, еще в начале 1830-х гг. определяемые тем же Уваровым как «отвоеванные у Польши», на самом деле — «исконно русские земли», что малороссы и белорусы принадлежат «русской нации» и что, наконец, Великое княжество Литовское, под властью которого значительное время находился Киев, — тоже часть русской истории [Устрялов]. Фактически это и есть востребованная временем альтернатива «Истории Русов».

Прмечания

1 См.: [Яковенко 2002], ^чка], [Pritzak 1986], [Stupperich], [Джираудо 1999], [Künstler-Langner] и др.

2 Идея «Киева — нового Иерусалима» — имеет свою исследовательскую традицию, мы здесь сошлемся на работы Дж. Джираудо [Джираудо 1992], [Джираудо 1999], О. Прицака [Рг^ак 1986], Н. Яковенко [Яковенко 2002], В. Рички [Річка], Р. Штуппериха [ВШррегюИ] и др.

3 Описание топоса ubi gloria в средневековых польских текстах см. в работе Д. Кюнстлер-Лангнер [Künstler-Langner], параллели из «Хроники» Стрий-ковского и «Camoenas Borysthenides» приводит Н. Н. Яковенко [Яковенко: 287-288].

4 В основании большинства киевских путешествий (и муравьевское «паломничество» здесь не исключение) лежит чрезвычайно популярное в начале XIX в. «Путешествие в Полуденную Россию» В. Измайлова, его «киевская часть» — своего рода сентиментальный путеводитель. Ср.: «Естьли бы любовь к небесной вере могла когда-нибудь угаснуть: то один взгляд на Киев возжег бы ее во глубине души человеческой.» [Измайлов: 17].

5 Ср. у другого путешественника описание Андреевской церкви, построенной лишь за несколько десятилетий до того момента, как увидел ее автор: «Готическая архитектура, более величественная, нежели прекрасная, украшает наружность сего храма и, придавая ему вековую древность, вселяет какое-то невольное почтение» [Левшин: 125].

6 Впрочем, историки университета, вероятно, под влиянием университетских преданий, видели другую причину: «Николай предпочитал ставить немцев там, где нужно насаждать «русские понятия» [Киев и университет: 65]. Ср. характерную сентенцию Максимовича: «И ходят вереницею по университету распространители русской народности: попечитель фон Брадке, за ним помощник его Гинцель, за ним инспектор студентов Гинглинг, а за ним помощник его Рутенберг» [Максимович: 86].

7 О дальнейшей киевской судьбе «кременецкого наследства» см. Rolle: 248258.

8 Ср. характеристику Брадке у В. Шульгина: «Для Брадке русский, немец и поляк не существовали, а только способные и неспособные люди» [Шульгин: 27].

9 Такая диспропорция объясняется, в первую очередь, массовой «нобилитаци-ей» местного дворянства в 1780-е гг., когда около 25 тыс. человек получили дворянский статус. Подробнее об этом см.: [Западные окраины: 37].

10 О немецком происхождении уваровской «национальной идеи» см.: [Зорин: 337-374]. Оппоненты А. Зорина, как правило, оспаривают его версию про-

11 Определение А. И. Миллера: «Он (Устрялов. — И. Б.) предлагает формулу русской истории как национального нарратива в прямой оппозиции к Карамзину. Он говорит, что Карамзин из-за своей сосредоточенности на государстве и династии оказывается совершенно бесполезен в споре с поляками. А спор с поляками в 30-е гг. — прежде всего, спор о том, кому и на каких основаниях принадлежат территории современных Украины и Белоруссии» [Миллер 2007].

Булкина Инна Семеновна,

доктор славянской филологии (Тартуский университет),

старший научный сотрудник Института культурной политики (УЦКД, Киев, Украина).

Впервые опубликовано: «Русский сборник. Том –XII» , Издательский дом РЕГНУМ, Москва 2012

Литература:

Берлинский: Берлинский М. Краткое описание Киева, содержащее историческую перечень сего города, так же показание достопамятностей и древностей оного. СПб., 1820.

Болховитинов 1826: [Болховитинов Е.] Описание Киево-Печерской Лавры: С присовокуплением различных граммат и выписок, объясняющих оное, также планов Лавры и обеих пещер. Киев, 1826.

Боплан: Боплан Г.-Л., де. Описание Украины. М., 2004.

Брадке: Автобиографические записки сенатора Е. Ф. фон Брадке // Русский Архив. 1875. № 3.

Булкина 2004: Булкина И. Киевский текст в русском романтизме // Лотмановский сборник 3. М., 2004.

Бутич: Бутич I. А. Географічні описи Київського намісництва // Історичні джерела та їх використання. В. 2. 1966.

Голубев: Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. Опыт исторического исследования. Киев, 1883.

Грибоедов: Грибоедов А. С. Сочинения. М., 1988.

Гун: Гун Оттон, фон. Поверхностные замечания по дороге в Малороссию в осени 1805 года. М., 1806.

Джираудо 1992: Джираудо Дж. «Русское» настоящее и прошедшее в творчестве Иннокентия Гизеля // Mediaevalia Ucrainica: ментальність та історія ідей. Київ, 1992. Т. 1.

Джираудо 1999: Джираудо Дж. Второй Иерусалим против третьего Рима: К постановке вопроса // Jews and Slavs. Jerusalem, Ljubljana, 1999. VoL 6.

Дмитриев 2006: Дмитриев М. Киево-Могилянская академия и этни-цизация исторической памяти восточных славян (Иннокентий Гизель и Феодосий Софонович) // Киівська Академія. Киев, 2006. Вып. 2-3.

Долгорукий 1817: Долгорукий И. М. Путешествие мое в Киев в 1817 году. М., 1870.

Есипов: Есипов Г. В. Путешествие имп. Екатерины II в южную Россию в 1787 г. // Киевская Старина. 1891. Т. XXXII, T. XXXIII.

Закревский: Закревский Н. Очерк истории города Киева. Ревель, 1836.

Западные окраины: Западные окраины Российской империи. М., 2007.

Записка и речи: Записка и речи, читанные при открытии имп. Университета Св. Владимира 15 июня 1834 года. К., 1840.

Зорин: Зорин А. Л. Кормя двуглавого орла. Русская литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII — первой трети XIX века. М., 2001.

Иконников: Иконников В. С. Киев в 1654-1855 гг. Исторический очерк. Киев, 1904.

Киев и университет: Киев и университет святого Владимира при императоре Николае I. Киев, 1896.

Київ: Київ — другий Єрусалим: з історії політичної думки та ідеології середньовічної Русі. Київ, 2005.

Левшин: Левшин А. И. Письма из Малороссии. Харьков, 1816.

Литвин: Михалон Литвин. О нравах татар, литовцев и москвитян. М., 1994: (vostlit.info/Texts/rus/Litvin/text1.phtml)

Лихачев 1945: Лихачев Д. С. Путешествия [в литературе Новгорода XIII-XIV вв.] // История русской литературы: В 10 т.. М.; Л., 1941-1956. Т. II. Ч. 1: Литература 1220-1580-х гг. М.; Л., 1945.

Максимович: Максимович М. А. Письма о Киеве. СПб., 1871.

Маркович: Маркович Я. М. Записки о Малороссии, ее жителях и произведениях. СПб., 1798.

Мельник: Мельник П. Опис Киева першої чверті XVIII ст. // Пам'ять століть. Київ, 1999. № 2.

Миллер 2000: Миллер А. И. Украинский вопрос в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX века). СПб., 2000: www. ukrhistory.narod. ru/texts/miller-pred3.htm

Миллер 2007: Миллер А. И. Триада графа Уварова. Публичные лекции Полит.ру: (polit.ru/lectures/2007/04/11/uvarov.html)

Милославский: [Милославский С.] Историческое описание Киевской Лавры. Киев, 1799.

Милюков: Милюков П. Н. Главные течения русской исторической мысли. СПб., 1913. Т. 1.

Муравьев: Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским. Киев. СПб., 1844.

Памятники: Памятники старинной русской литературы / Изд. Г. Ку-шелевым-Безбородко. СПб., 1860. Вып. 2.

Пертурбация: Киевская пертурбация // Киевская Старина. 1883. Т. 5.

Подолинский 1837: Подолинский А. И. Повести и мелкие стихотворения. М., 1837. Ч. 1.

Полное собрание законов: Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. СПб., 1834.

Путешествие: Путешествие Высокопреосвященнейшего Платона, митрополита Московского и разных орденов кавалера, в Киев и по другим российским городам в 1804 г. СПб., 1813.

Путешествие Екатерины: Путешествие ея Императорского Величества в Полуденный край России. СПб., 1786.

Річка: Річка В. Ідея Киева — другого Єрусалима в політико-ідеоло-гічних концепціях середньовічної Русі // Археологія. Київ, 1998. № 2.

Рубан: Краткие географические, политические и исторические известия о Малой России с приобщением украинских трактов и известий о почтах, також списка духовных и светских тамо находящихся ныне чинов, числ народа и прочая, из разных мест собраны и изданы в свет Васильем Рубаном. СПб., 1773.

Сегюр: Записки графа Сегюра о пребывании его в России в царствование Екатерины II (1785-1789). СПб., 1865.

Серанион: Серапион, митрополит Киевский. Дневник 1804-1824 / Подгот. текста и нредисл. Ф. Терновского // Киевская Старина. 1883. Т. VII.

Синопсис: Киевский синопсис, или Краткое собрание от различных летописцев о начале Славенороссийского народа и первоначальных князьях Богоспасаемого града Киева. К., 1823.

Устрялов: Устрялов H. Г. О системе прагматической русской истории: Рассуждение, написанное на степень доктора философии. СПб., 1836.

Щербина: Щербина В. Київ в 20-х роках XIX століття // Україна, науковий двохмісячник. 1925. № 4.

Яковенко 2007: Яковенко H. H. Встун до історії. Київ, 2007.

Pritzak 1986: Pritzak O. Kiev and All of Rus': The Fate of Sacral Idea // Harvard Ukrainian Studies. 1986. Vol. X. № 3-4.

Stupperich: Stupperich R. Kiev — das zweite Jerusalem. Ein Beitrag zum Geschichte des ukrainisch-russischen Nationalbewußseins // Zeitschrift für slavische Philologie. Leipzig, 1935. Bd. XII.