Размышление над прочитанным. (Вступительное слово к статье Ю. Аверьянова - члена редакционного совета проекта «Западная Русь», профессора Минской Духовной Академии В. А.Тепловой.)

Размышление над прочитанным. (Вступительное слово к статье Ю. Аверьянова - члена редакционного совета проекта «Западная Русь», профессора Минской Духовной Академии В. А.Тепловой.)

Одним из недугов, поразившим историческую науку в два последних десятилетия, стало мифотворчество. Причиной этого малоприятного явления следует признать крайнюю политизированность истории. Группы «ученых» или отдельные представители «ученого мира», решая свои политические задачи, пытаются говорить от имени всего общества, а то и человечества, разумеется, «прогрессивного». Они предпринимают целенаправленные и планомерные усилия навязать свое представление об окружающем мире и способе его переустройства всему окружающему сообществу.

Русский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, учрежденный Екатериной Великой в 1769 г., подразделялся на четыре степени. Чем выше степень, тем сложнее было ее получить, тем почетнее считалась награда. Неудивительно, что за всю историю ордена 1-й степени «Георгия» удостоились всего 25 человек, 2-й – 125. Очень престижной воинской наградой считалась и 3-я степень. За полтора столетия всего 650 защитников Отечества получили этот орден. И в основном этом были генералы уровня минимум начальника дивизии, редко когда офицеры в чине полковника. Во время Великой войны 1914-18 г.г. 3-й степени «Георгия» были удостоены 60 человек.

Русский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, учрежденный Екатериной Великой в 1769 г., подразделялся на четыре степени. Чем выше степень, тем сложнее было ее получить, тем почетнее считалась награда. Неудивительно, что за всю историю ордена 1-й степени «Георгия» удостоились всего 25 человек, 2-й – 125. Очень престижной воинской наградой считалась и 3-я степень. За полтора столетия всего 650 защитников Отечества получили этот орден. И в основном этом были генералы уровня минимум начальника дивизии, редко когда офицеры в чине полковника. Во время Великой войны 1914-18 г.г. 3-й степени «Георгия» были удостоены 60 человек. К началу XX столетия Северо-Западный край Российской империи характеризовался особенным религиозно-этническим многообразием среди других регионов Российской империи

К началу XX столетия Северо-Западный край Российской империи характеризовался особенным религиозно-этническим многообразием среди других регионов Российской империи 22 сентября 2010 г. исполнилось 95 лет со дня гибели сестры милосердия Риммы Ивановой. Почти век назад шагнула в бессмертие эта 21-летняя девушка – героиня Великой войны, как тогда называли Первую мировую… И этот шаг был сделан ей в Белоруссии, точнее, в Полесье.

22 сентября 2010 г. исполнилось 95 лет со дня гибели сестры милосердия Риммы Ивановой. Почти век назад шагнула в бессмертие эта 21-летняя девушка – героиня Великой войны, как тогда называли Первую мировую… И этот шаг был сделан ей в Белоруссии, точнее, в Полесье. В статье Валентины Тепловой, вышедшей три года назад к юбилею Платона Николаевича Жуковича, с горечью говорится о том, что его имя практически забыто. 26 сентября 2010 года исполнилось 153 года со дня рождения одного из классиков западнорусизма. Проект «Западная Русь» не может пройти мимо этой даты, и размещает статью выдающегося исследователя истории православия на белорусской земле Валентины Тепловой, посвященную Платону Жуковичу.

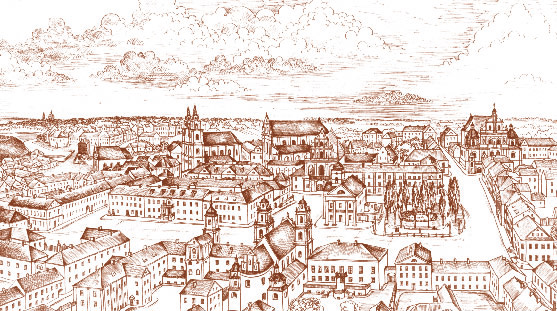

В статье Валентины Тепловой, вышедшей три года назад к юбилею Платона Николаевича Жуковича, с горечью говорится о том, что его имя практически забыто. 26 сентября 2010 года исполнилось 153 года со дня рождения одного из классиков западнорусизма. Проект «Западная Русь» не может пройти мимо этой даты, и размещает статью выдающегося исследователя истории православия на белорусской земле Валентины Тепловой, посвященную Платону Жуковичу. Конфессиональная история Белоруссии привлекала к себе внимание многих исследователей. На протяжении XIX – начала XX века вышли в свет многочисленные труды отечественных историков и краеведов, в которых получили освещение различные её аспекты: конфессиональная политика властей, положение вероисповеданий, храмостроительная, миссионерская, благотворительная и культурно-просветительская деятельность церквей, развитие духовного образования, деятельность церковных братств, межконфессиональные отношения и т.д.

Конфессиональная история Белоруссии привлекала к себе внимание многих исследователей. На протяжении XIX – начала XX века вышли в свет многочисленные труды отечественных историков и краеведов, в которых получили освещение различные её аспекты: конфессиональная политика властей, положение вероисповеданий, храмостроительная, миссионерская, благотворительная и культурно-просветительская деятельность церквей, развитие духовного образования, деятельность церковных братств, межконфессиональные отношения и т.д. Одним из наиболее влиятельных направлений в российском общественно-политическом движении начала XX века было консервативное или право-монархическое. Идейные основы российского консерватизма были заложены ещё ранее, однако организационное оформление сторонников «охранения» традиционных институтов приходится на время, когда Россию охватила революционная смута. Ответом на радикализацию общества стала консолидация общественных сил, выступавших в поддержку традиционной самодержавной власти.

Одним из наиболее влиятельных направлений в российском общественно-политическом движении начала XX века было консервативное или право-монархическое. Идейные основы российского консерватизма были заложены ещё ранее, однако организационное оформление сторонников «охранения» традиционных институтов приходится на время, когда Россию охватила революционная смута. Ответом на радикализацию общества стала консолидация общественных сил, выступавших в поддержку традиционной самодержавной власти.

Некоторые из современных белорусов отождествляют себя с потомками «древних литвинов» (отличая их от литовцев) и представляют современную белорусскую нацию прямой наследницей «литвинского этноса». Это явление может стать большой проблемой для белорусов – почти десять миллионов людей рискуют заблудиться в трёх соснах в центре Европы.

Некоторые из современных белорусов отождествляют себя с потомками «древних литвинов» (отличая их от литовцев) и представляют современную белорусскую нацию прямой наследницей «литвинского этноса». Это явление может стать большой проблемой для белорусов – почти десять миллионов людей рискуют заблудиться в трёх соснах в центре Европы.  Религиозно-этническая ситуация.

Религиозно-этническая ситуация.  В 40-е гг.XIX в. жандармерия Российской империи кроме ведения политического сыска, патрульно-постовой службы и обязанностей военной полиции начала исполнять полицейские функции на железных дорогах. Железнодорожные линии уже в то время рассматривались как стратегические путепроводы, по которым в случае войны можно было быстро перебросить значительные военные силы.

В 40-е гг.XIX в. жандармерия Российской империи кроме ведения политического сыска, патрульно-постовой службы и обязанностей военной полиции начала исполнять полицейские функции на железных дорогах. Железнодорожные линии уже в то время рассматривались как стратегические путепроводы, по которым в случае войны можно было быстро перебросить значительные военные силы. Одним из популярных направлений современных исторических и политологических, исследований является изучение национализма. Однако интерпретация фактического материала во многом зависит не только от теоретических представлений специалистов о сущности феномена национального и генезиса нации, но и от их политических пристрастий. В своей работе «Куда идут «нации» и «национализм»?» американский антрополог К. Вердери сформулировала одно из теоретических положений исследований национализма о том, что «следует рассматривать нацию как символ, а всякий данный национализм - как имеющий множество значений, выдвигаемых в качестве альтернатив и оспариваемых различными группами, которые маневрируют, пытаясь застолбить свое право на определение символа и его легитимирующие воздействия» [1].

Одним из популярных направлений современных исторических и политологических, исследований является изучение национализма. Однако интерпретация фактического материала во многом зависит не только от теоретических представлений специалистов о сущности феномена национального и генезиса нации, но и от их политических пристрастий. В своей работе «Куда идут «нации» и «национализм»?» американский антрополог К. Вердери сформулировала одно из теоретических положений исследований национализма о том, что «следует рассматривать нацию как символ, а всякий данный национализм - как имеющий множество значений, выдвигаемых в качестве альтернатив и оспариваемых различными группами, которые маневрируют, пытаясь застолбить свое право на определение символа и его легитимирующие воздействия» [1].

В настоящее время утверждения о том, что терроризм является одной из основных угроз для национальной и международной безопасности, приобрели характер аксиомы. Однако применение террора в политической борьбе имеет длительную историю, в том числе и на территории белорусских губерний. В частности, в период польского восстания 1863-1864 гг. повстанцами были созданы специальные группы жандармов-кинжальщиков для осуществления терактов по приговорам руководителей польского восстания.

В настоящее время утверждения о том, что терроризм является одной из основных угроз для национальной и международной безопасности, приобрели характер аксиомы. Однако применение террора в политической борьбе имеет длительную историю, в том числе и на территории белорусских губерний. В частности, в период польского восстания 1863-1864 гг. повстанцами были созданы специальные группы жандармов-кинжальщиков для осуществления терактов по приговорам руководителей польского восстания. После вхождения в состав Российской империи Белоруссия оказалась регионом, в котором компактно проживало достаточно большое число католического населения. Кроме того, на этой территории располагались достаточно сильные старообрядческие общины. Ни к тем, ни к другим российские власти не имели полного доверия. Хотя старообрядцы оказались достаточно лояльны имперским властям, поэтому с течением времени правительство стало рассматривать их как религиозную группу, на которую можно опираться в своей деятельности.

После вхождения в состав Российской империи Белоруссия оказалась регионом, в котором компактно проживало достаточно большое число католического населения. Кроме того, на этой территории располагались достаточно сильные старообрядческие общины. Ни к тем, ни к другим российские власти не имели полного доверия. Хотя старообрядцы оказались достаточно лояльны имперским властям, поэтому с течением времени правительство стало рассматривать их как религиозную группу, на которую можно опираться в своей деятельности.