Имя Иоанна Иоанновича Григоровича (26.08.1792 — 1.11.1852), священника, педагога, филолога и историка, получило известность в связи с началом изучения и публикации памятников белорусской археографии. Его первым биографом стал его сын Николай Григорович, также известный историк и археограф. В 1861 г. в духовном журнале «Странник» (июнь) он опубликовал «Очерк жизни протоиерея Иоанна Григоровича», затем в 1864 г. была издана часть его переписки в «Чтениях общества истории и древностей Российских» (кн. 2). В советский период археографическую деятельность Иоанна Григоровича описывали Михаил Судник и Николай Улащик[1]. Интерес к его личности обновился в 90-е годы с выходом в свет его книги «Беларуская іерархія» (бел. перевод) со вступительной статьей Михаила Николаева (Мн., 1992).

Имя Иоанна Иоанновича Григоровича (26.08.1792 — 1.11.1852), священника, педагога, филолога и историка, получило известность в связи с началом изучения и публикации памятников белорусской археографии. Его первым биографом стал его сын Николай Григорович, также известный историк и археограф. В 1861 г. в духовном журнале «Странник» (июнь) он опубликовал «Очерк жизни протоиерея Иоанна Григоровича», затем в 1864 г. была издана часть его переписки в «Чтениях общества истории и древностей Российских» (кн. 2). В советский период археографическую деятельность Иоанна Григоровича описывали Михаил Судник и Николай Улащик[1]. Интерес к его личности обновился в 90-е годы с выходом в свет его книги «Беларуская іерархія» (бел. перевод) со вступительной статьей Михаила Николаева (Мн., 1992).

4 января 2012 года исполнилось 70 лет со дня героической попытки жителей города Минска и военнопленных из располагавшихся в нем концлагерей поднять восстание против фашистских захватчиков.

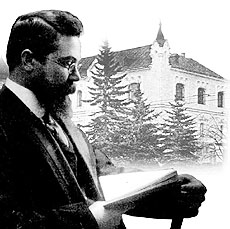

4 января 2012 года исполнилось 70 лет со дня героической попытки жителей города Минска и военнопленных из располагавшихся в нем концлагерей поднять восстание против фашистских захватчиков. С именем Дмитрия Васильевича Скрынченко я впервые встретился в ходе работы над монографией о М.О. Кояловиче и истории Православной Церкви на Гродненщине. Уже тогда через знакомство с рядом его печатных трудов, а также деятельностью на первом фланге общественно-политической жизни Беларуси начала ХХ века, Д.В. Скрынченко представлялся мне весьма заметной и колоритной фигурой отечественной истории.

С именем Дмитрия Васильевича Скрынченко я впервые встретился в ходе работы над монографией о М.О. Кояловиче и истории Православной Церкви на Гродненщине. Уже тогда через знакомство с рядом его печатных трудов, а также деятельностью на первом фланге общественно-политической жизни Беларуси начала ХХ века, Д.В. Скрынченко представлялся мне весьма заметной и колоритной фигурой отечественной истории.

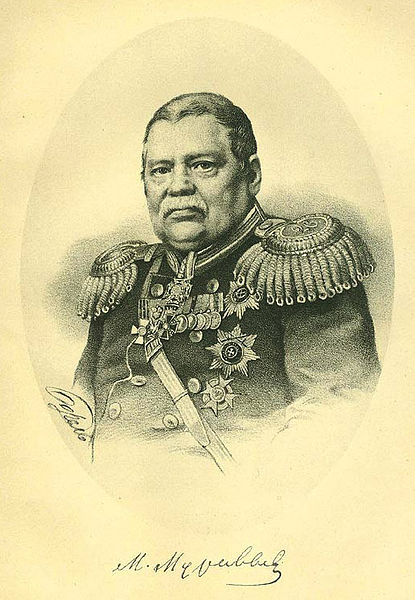

В отечественной историографии вопрос о деятельности полицейских структур МВД в белорусских губерниях рассматривался в основном с точки зрения борьбы с революционным движением или польскими инсургентами в период восстаний, причем акцент делался на противостоянии революционеров властям. Штатная структура полицейских учреждений, особенности их службы, кадровый состав практически не анализировались в исторических работах.

В отечественной историографии вопрос о деятельности полицейских структур МВД в белорусских губерниях рассматривался в основном с точки зрения борьбы с революционным движением или польскими инсургентами в период восстаний, причем акцент делался на противостоянии революционеров властям. Штатная структура полицейских учреждений, особенности их службы, кадровый состав практически не анализировались в исторических работах. Польские сепаратисты пытались охватить пропагандой все слои населения, в том числе и крестьян. Для этого в 1862 г. начался выпуск газеты «Мужицкая правда» (в оригинале «Mużyckaja prauda»). Ее называли газетой, листовкой, воззванием, брошюрой и даже журналом, но по своей сути «Мужицкая правда» является именно листовкой. Ее авторами считается В. К. Калиновский с группой своих приверженцев (некоторые исследователи, например

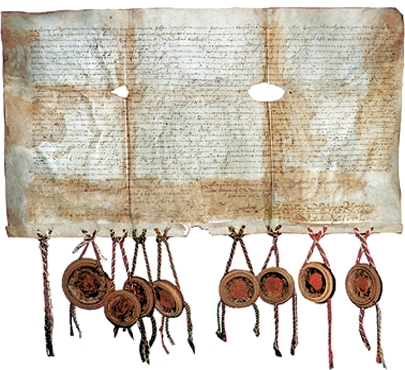

Польские сепаратисты пытались охватить пропагандой все слои населения, в том числе и крестьян. Для этого в 1862 г. начался выпуск газеты «Мужицкая правда» (в оригинале «Mużyckaja prauda»). Ее называли газетой, листовкой, воззванием, брошюрой и даже журналом, но по своей сути «Мужицкая правда» является именно листовкой. Ее авторами считается В. К. Калиновский с группой своих приверженцев (некоторые исследователи, например Практика государственного строительства независимой Беларуси предполагает, теоретическую разработку ряда проблем, лежащих в основе ее государственности в настоящее время, а также определения отношения к определенным событиям прошлого. Полемика, развернувшаяся в СМИ и в научных кругах вокруг национальной идеи, национальной идеологии, касается только части этих проблем.

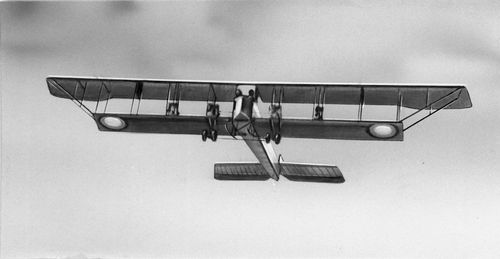

Практика государственного строительства независимой Беларуси предполагает, теоретическую разработку ряда проблем, лежащих в основе ее государственности в настоящее время, а также определения отношения к определенным событиям прошлого. Полемика, развернувшаяся в СМИ и в научных кругах вокруг национальной идеи, национальной идеологии, касается только части этих проблем. Проект «Западная Русь» одной из основных своих задач считает возвращение памяти о незаслуженно забытых героях России и Белой Руси. За годы советской власти наибольшему забвению подверглись наши предки, сражавшиеся в Первой мировой войне, которую на самом деле называли вовсе не Империалистической, а Великой Войной и Второй Отечественной.

Проект «Западная Русь» одной из основных своих задач считает возвращение памяти о незаслуженно забытых героях России и Белой Руси. За годы советской власти наибольшему забвению подверглись наши предки, сражавшиеся в Первой мировой войне, которую на самом деле называли вовсе не Империалистической, а Великой Войной и Второй Отечественной. Продолжение |

Продолжение |