После распада СССР возрос интерес историков к вопросу о «русификации» национальных окраин Российской Империи. В результате появились работы, касающиеся русификации Северо-Западного края, который включал территории Белоруссии и Литвы. Известно, что славянофилы вместо термина «русификация» употребляли понятие «обрусение». Оно широко применялось в пореформенное время.

События восстания 1830-1831 гг. на землях Беларуси в современной российской и белорусской историографии освящены довольно скупо. Еще меньше сведений по социально-сословному составу участников уже того довольно далекого от нас восстания. К сожалению, при исследовании сословного характера восстания 1830-1831 гг. советские ученые использовали материалы Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) и практически не принимались в расчет материалы белорусских архивов в Гродно и Минске. Между тем, содержащиеся в них сведения позволяют более точно составить картину по участию тех или иных социальных групп в восстании.

События восстания 1830-1831 гг. на землях Беларуси в современной российской и белорусской историографии освящены довольно скупо. Еще меньше сведений по социально-сословному составу участников уже того довольно далекого от нас восстания. К сожалению, при исследовании сословного характера восстания 1830-1831 гг. советские ученые использовали материалы Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) и практически не принимались в расчет материалы белорусских архивов в Гродно и Минске. Между тем, содержащиеся в них сведения позволяют более точно составить картину по участию тех или иных социальных групп в восстании. С самого начала Первая мировая война резко изменила темп и образ жизни не только взрослого населения страны, но также детей и подростков. Юношеский максимализм, желание ощущать себя не «зрителями», а действующими лицами на кардинально меняющейся исторической сцене заставили учащуюся молодежь занять активную жизненную позицию. Интерес к событиям на фронтах охватил юное поколение фактически всех сословий и всех возрастов. Возникла и стихийная тяга к непосредственному участию в деятельности, направленной на нужды войны, к содействию воюющим взрослым.

С самого начала Первая мировая война резко изменила темп и образ жизни не только взрослого населения страны, но также детей и подростков. Юношеский максимализм, желание ощущать себя не «зрителями», а действующими лицами на кардинально меняющейся исторической сцене заставили учащуюся молодежь занять активную жизненную позицию. Интерес к событиям на фронтах охватил юное поколение фактически всех сословий и всех возрастов. Возникла и стихийная тяга к непосредственному участию в деятельности, направленной на нужды войны, к содействию воюющим взрослым.

Белорусский вопрос во второй Речи Посполитой возник под громкие заявления польских политиков о том, что на самом деле его не существует. Правда, “польские роды” были довольно сложными. В ходе первой мировой войны полякам обещали независимость и германский, и австро-венгерский и российский императоры, однако в ходе нее все три монархии рухнули, и к реализации была принята формула, провозглашенная США. Тринадцатый пункт гласил, что государство поляков должно быть воссоздано на территориях, на которых “преобладание польского населения было бы бесспорным”.

Белорусский вопрос во второй Речи Посполитой возник под громкие заявления польских политиков о том, что на самом деле его не существует. Правда, “польские роды” были довольно сложными. В ходе первой мировой войны полякам обещали независимость и германский, и австро-венгерский и российский императоры, однако в ходе нее все три монархии рухнули, и к реализации была принята формула, провозглашенная США. Тринадцатый пункт гласил, что государство поляков должно быть воссоздано на территориях, на которых “преобладание польского населения было бы бесспорным”.

Тема идентичности (тождественности) появляется в привычном нам виде из туманных перспектив революционных французских брожений, когда гибель старой теоцентричной и монархической Европы настойчиво объяснялась социальной пропастью между классами, вопиющей разницей между бедными и богатыми. После низвержения старого порядка дел и перехода к буржуазно-промышленному укладу, встала проблема «замазывания» этих трещин, так как они остались и исчезать не собирались.

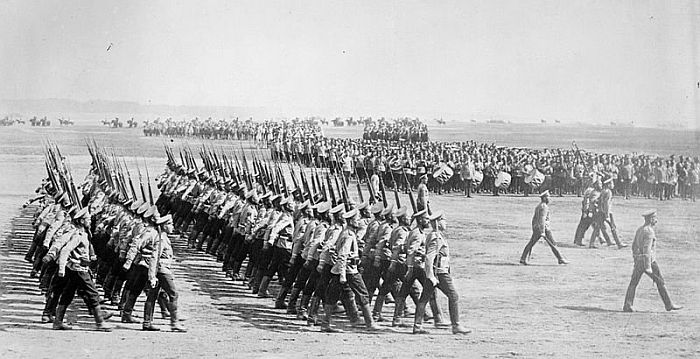

Тема идентичности (тождественности) появляется в привычном нам виде из туманных перспектив революционных французских брожений, когда гибель старой теоцентричной и монархической Европы настойчиво объяснялась социальной пропастью между классами, вопиющей разницей между бедными и богатыми. После низвержения старого порядка дел и перехода к буржуазно-промышленному укладу, встала проблема «замазывания» этих трещин, так как они остались и исчезать не собирались. Когда речь заходит о Первой мировой войне, в связи с Беларусью мы прежде всего вспоминаем об одной из главных национальных трагедий - беженстве, а также о многочисленных жертвах среди мирного населения, разрушенных городах и сожженных селах. Однако в этой статье хотелось бы напомнить о другой, практически забытой стороне Первой мировой войны, - об уроженцах белорусских губерний, которые руководили боевыми действиями российских вооруженных сил, командуя фронтами, армиями и корпусами.

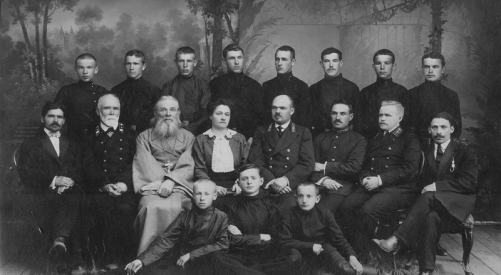

Когда речь заходит о Первой мировой войне, в связи с Беларусью мы прежде всего вспоминаем об одной из главных национальных трагедий - беженстве, а также о многочисленных жертвах среди мирного населения, разрушенных городах и сожженных селах. Однако в этой статье хотелось бы напомнить о другой, практически забытой стороне Первой мировой войны, - об уроженцах белорусских губерний, которые руководили боевыми действиями российских вооруженных сил, командуя фронтами, армиями и корпусами.

С возрождением независимой Польши, которая в результате военных действий на востоке включила в свой состав обширные западнобелорусские земли, что было закреплено Рижским мирным договором, подписанным 18 марта 1921 г., политика искоренения идей западнорусизма и общерусской идентичности на белорусских землях была продолжена и творчески развита официальной Варшавой. Польские власти рассматривали этнические белорусские области, вошедшие в состав Второй Речи Посполитой, как исконно польские земли, трактуя их существенное этнокультурное своеобразие и отличия от собственно Польши как достойный сожаления результат русификации.

С возрождением независимой Польши, которая в результате военных действий на востоке включила в свой состав обширные западнобелорусские земли, что было закреплено Рижским мирным договором, подписанным 18 марта 1921 г., политика искоренения идей западнорусизма и общерусской идентичности на белорусских землях была продолжена и творчески развита официальной Варшавой. Польские власти рассматривали этнические белорусские области, вошедшие в состав Второй Речи Посполитой, как исконно польские земли, трактуя их существенное этнокультурное своеобразие и отличия от собственно Польши как достойный сожаления результат русификации. Северная война в белорусской историографии не является популярной темой. Тема Северной войны является непопулярной по ряду факторов. На наш взгляд, самый главный из них – отсутствие белорусской героики в период той войны. Даже, несмотря на то, что польское государство того времени – Первую Речь Посполитую выдают за белорусское государство, достаточно сложно создать белорусский героический миф из того, что происходило на территории Польши в первой половине XVIII в.

Северная война в белорусской историографии не является популярной темой. Тема Северной войны является непопулярной по ряду факторов. На наш взгляд, самый главный из них – отсутствие белорусской героики в период той войны. Даже, несмотря на то, что польское государство того времени – Первую Речь Посполитую выдают за белорусское государство, достаточно сложно создать белорусский героический миф из того, что происходило на территории Польши в первой половине XVIII в. Северная война в современной белорусской историографии не очень популярна. Это совершенно естественно, поскольку Северная война не являлась «белорусской», т.е. белорусы не повлияли ни на ход самой войны, ни на протекание какой-либо битвы. Отсутствие интереса к Северной войне может быть связано и с тем, что боевые действия периода войны бросают тень на боеспособность польской армии, которую, в некоторой степени, не стараясь называть польской, современные белорусские интеллектуалы, озабоченные поиском белорусского прошлого, считают «своей».

Северная война в современной белорусской историографии не очень популярна. Это совершенно естественно, поскольку Северная война не являлась «белорусской», т.е. белорусы не повлияли ни на ход самой войны, ни на протекание какой-либо битвы. Отсутствие интереса к Северной войне может быть связано и с тем, что боевые действия периода войны бросают тень на боеспособность польской армии, которую, в некоторой степени, не стараясь называть польской, современные белорусские интеллектуалы, озабоченные поиском белорусского прошлого, считают «своей».

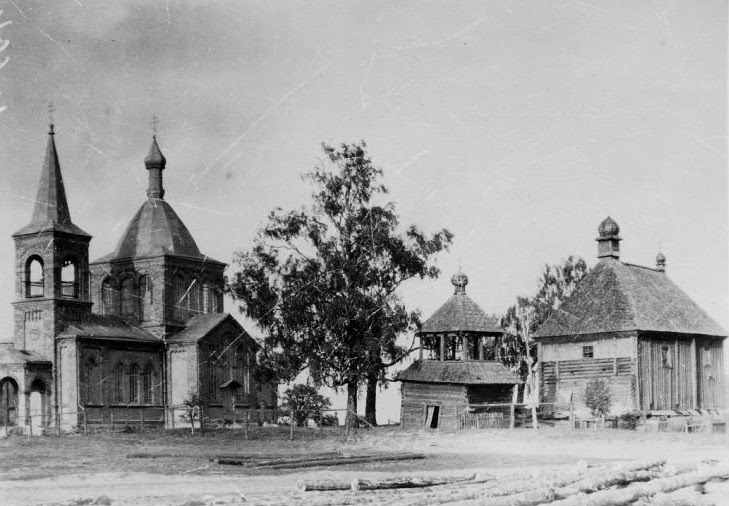

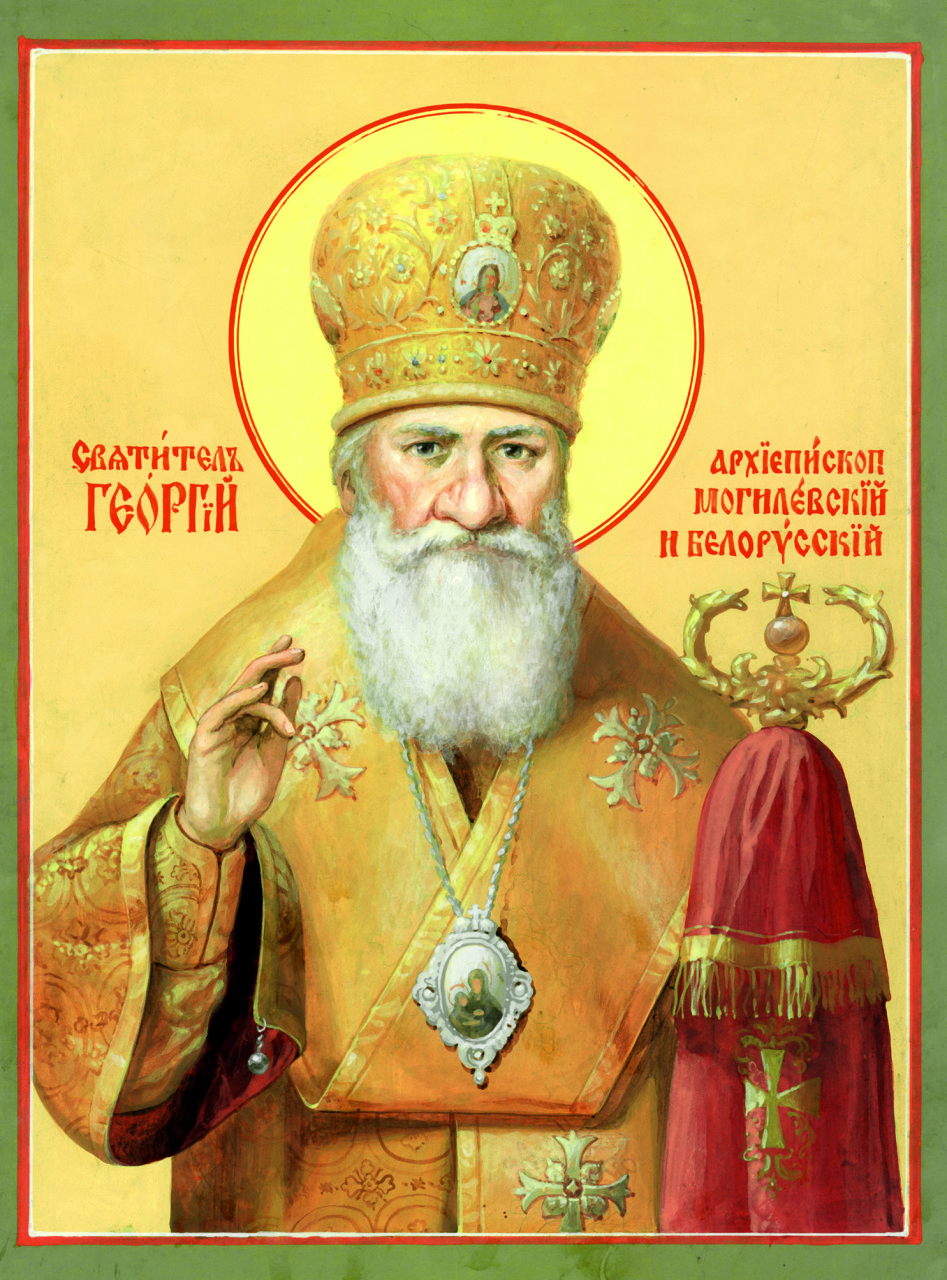

Положение православной церкви на пограничье Русского мира (а именно – на территории Белорусских губерний) во второй половине XIX столетия – очень интересная и специфическая тема, позволяющая лучше понять причины и ход тех или иных событий и процессов. Особый интерес при изучении данной проблематики представляет такой вид источников, как мемуары. Статья во многом строится на информации, взятой из воспоминаний мировых посредников – российских чиновников, присланных из великорусских губерний на земли нынешней Белоруссии для проведения в жизнь Аграрной реформы года после Польского восстания 1863 – 1864 гг.

Положение православной церкви на пограничье Русского мира (а именно – на территории Белорусских губерний) во второй половине XIX столетия – очень интересная и специфическая тема, позволяющая лучше понять причины и ход тех или иных событий и процессов. Особый интерес при изучении данной проблематики представляет такой вид источников, как мемуары. Статья во многом строится на информации, взятой из воспоминаний мировых посредников – российских чиновников, присланных из великорусских губерний на земли нынешней Белоруссии для проведения в жизнь Аграрной реформы года после Польского восстания 1863 – 1864 гг. Удивляет появление среди белорусских символов Барбары Радзивилл. Она сама этим была бы смущена, поскольку вряд ли предполагала пятьсот лет назад, что есть на свете «белорусская земля». Родилась и выросла около Вильно и в Вильно, умерла в Кракове. Если и появлялась в наших краях, то разве что в Новогрудке, где воеводой был ее первый муж Гаштольд. Тем не менее, в буклете с красноречивым названием «Гордость земли белорусской» она значится в одном ряду с Кириллом Туровским, Франциском Скориной, Николаем Гусовским, Евфимием Карским, Петром Климуком, Владимиром Коваленком, Жоресом Алферовым.

Удивляет появление среди белорусских символов Барбары Радзивилл. Она сама этим была бы смущена, поскольку вряд ли предполагала пятьсот лет назад, что есть на свете «белорусская земля». Родилась и выросла около Вильно и в Вильно, умерла в Кракове. Если и появлялась в наших краях, то разве что в Новогрудке, где воеводой был ее первый муж Гаштольд. Тем не менее, в буклете с красноречивым названием «Гордость земли белорусской» она значится в одном ряду с Кириллом Туровским, Франциском Скориной, Николаем Гусовским, Евфимием Карским, Петром Климуком, Владимиром Коваленком, Жоресом Алферовым.