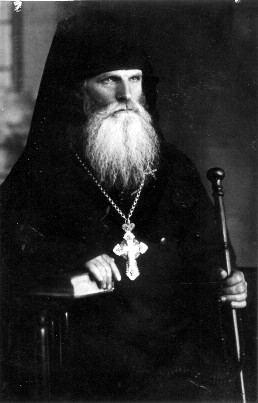

Если сейчас у сербов заходит речь о русских Карпатах (Закарпатье), вспоминается прежде всего, что там успешно миссионерствовали сербский архиепископ Иоанн Максимович и архиманндрит Иустин Попович, знаменитый богослов. А вообще-то выявляется незнание истории этой исконно русской земли, отсутствие представлений о трагической судьбе и реальном положении карпаторусов – русинов ([1]).

Если сейчас у сербов заходит речь о русских Карпатах (Закарпатье), вспоминается прежде всего, что там успешно миссионерствовали сербский архиепископ Иоанн Максимович и архиманндрит Иустин Попович, знаменитый богослов. А вообще-то выявляется незнание истории этой исконно русской земли, отсутствие представлений о трагической судьбе и реальном положении карпаторусов – русинов ([1]).

Сейчас Прикарпатская Русь «отсечена» от православного мира двумя униатскими областями – Ивано-Франковской и Львовской, а с других сторон ее окружают Венгрия, Словакия и Польша – страны, по преимуществу римо-католические, дружественности к Православию не проявляющие.

Лужицкие сербы, наряду с другими полабскими славянами вовлеченные в орбиту германской государственности более тысячи лет назад[1], в отличие от своих северных славянских соседей сумели не только сохранить славянский язык, культуру и самосознание, но и дважды в течение ХХ века предпринять попытку создания собственной государственности и выхода из состава Германии. Первые годы после окончания Второй мировой войны занимают особое место в истории серболужицкого народа, политическая и культурная жизнь которого в это время была полна драматических поворотов и протекала особенно насыщенно и интенсивно, преодолев свои традиционные культурно-языковые границы и перейдя в политическую плоскость. Именно в этот период времени лужицкие сербы предприняли наиболее последовательную попытку обрести собственную государственность и выйти из состава Германии.

Лужицкие сербы, наряду с другими полабскими славянами вовлеченные в орбиту германской государственности более тысячи лет назад[1], в отличие от своих северных славянских соседей сумели не только сохранить славянский язык, культуру и самосознание, но и дважды в течение ХХ века предпринять попытку создания собственной государственности и выхода из состава Германии. Первые годы после окончания Второй мировой войны занимают особое место в истории серболужицкого народа, политическая и культурная жизнь которого в это время была полна драматических поворотов и протекала особенно насыщенно и интенсивно, преодолев свои традиционные культурно-языковые границы и перейдя в политическую плоскость. Именно в этот период времени лужицкие сербы предприняли наиболее последовательную попытку обрести собственную государственность и выйти из состава Германии. В прошлом далеко не всегда отношения между Польшей и ее восточными соседями развивались гладко. К сожалению, в истории польско-российского, польско-белорусского и польско -украинского соседства имелось и немало трагических страниц. Это тяжелое историческое наследие в последние два десятилетия нередко становится предметом политических спекуляций со стороны некоторых недобросовестных польских политиков и журналистов.

В прошлом далеко не всегда отношения между Польшей и ее восточными соседями развивались гладко. К сожалению, в истории польско-российского, польско-белорусского и польско -украинского соседства имелось и немало трагических страниц. Это тяжелое историческое наследие в последние два десятилетия нередко становится предметом политических спекуляций со стороны некоторых недобросовестных польских политиков и журналистов.

Агония послемюнхенской Чехословакии и русины.

Агония послемюнхенской Чехословакии и русины. Проблема национальных меньшинств в качестве одного из основных элементов национальной политики югославского государства возникла сразу же после образования Королевства сербов, хорватов и словенцев (СХС) в 1918 г.

Проблема национальных меньшинств в качестве одного из основных элементов национальной политики югославского государства возникла сразу же после образования Королевства сербов, хорватов и словенцев (СХС) в 1918 г.  20 января 1856 г. умер И.Ф. Паскевич, который 25 лет твердо держал бразды власти в «конгрессовой Польше». 10(22) мая 1856 г. в Варшаву прибыл Александр II. После ряда празднований и бала в Варшавской ратуше, в ходе которых демонстрировались верноподданные чувства, 15(27) мая император на приеме депутации польского дворянства сказал речь: «Держитесь действительности, составляя одно целое с Империей, и оставьте всякие мечтания о независимости, как не могущие осуществиться...

20 января 1856 г. умер И.Ф. Паскевич, который 25 лет твердо держал бразды власти в «конгрессовой Польше». 10(22) мая 1856 г. в Варшаву прибыл Александр II. После ряда празднований и бала в Варшавской ратуше, в ходе которых демонстрировались верноподданные чувства, 15(27) мая император на приеме депутации польского дворянства сказал речь: «Держитесь действительности, составляя одно целое с Империей, и оставьте всякие мечтания о независимости, как не могущие осуществиться... О существовании на Балканах сербского народа известно каждому, но не все знают, что балканские сербы, это, собственно, южные сербы, но есть ещё сербы северные, которые имеют ещё несколько названий – лужицкие сербы, лужичане. Немцы их называют вендами или сорбами, но не каждый немец знает, что многие немецкие города, которые сегодня считаются исконно германскими, были основаны лужицкими сербами, в т.ч., даже столица Германии – Берлин! Лейпциг, Цвиккау, Альтенбург, Дрезден назывались когда-то иначе – Липск, Цвиков, Старград, Дрезна. Созвучие с русским языком не должно удивлять, поскольку ряд исследователей полагают, что лужицкие сербы не только дали своих переселенцев на Балканах, где ныне располагается современная, южная Сербия, но и на восток, на земли будущей Киевской Руси.

О существовании на Балканах сербского народа известно каждому, но не все знают, что балканские сербы, это, собственно, южные сербы, но есть ещё сербы северные, которые имеют ещё несколько названий – лужицкие сербы, лужичане. Немцы их называют вендами или сорбами, но не каждый немец знает, что многие немецкие города, которые сегодня считаются исконно германскими, были основаны лужицкими сербами, в т.ч., даже столица Германии – Берлин! Лейпциг, Цвиккау, Альтенбург, Дрезден назывались когда-то иначе – Липск, Цвиков, Старград, Дрезна. Созвучие с русским языком не должно удивлять, поскольку ряд исследователей полагают, что лужицкие сербы не только дали своих переселенцев на Балканах, где ныне располагается современная, южная Сербия, но и на восток, на земли будущей Киевской Руси. Для историка, изучающего ХIХ в., существует определенный соблазн модернизации терминов того времени. Ясные и понятные современнику, с течением времени они менялись, приходило другое содержание, ставшее традицией для нас. Мало изменившийся язык порождает иллюзию тождественности историко-географических понятий, даже на бурлящих Балканах. Современнику, произносящему, например, слово "Болгария", трудно отрешиться от реалий, которые с небольшими изменениями существуют на Балканах с 1885 года. Т.н. "Сан-Стефанская" Болгария нередко рассматривается историками как результат стратегических замыслов русского правительства или лично гр.Н.П.Игнатьева, как плацдарм для возможной атаки турецкой столицы, или охвата Проливов с болгарского побережья Черного и Эгейского морей. Безусловно, военно-политические расчеты должны были присутствовать при рождении государства, создание которого так дорого обошлось русскому народу. Однако... именно с военной точки зрения спроектированную в Сан-Стефано турецко-болгарскую границу трудно назвать идеальной. Во-первых, в руках у турок оставался Адрианополь, серьезная крепость, контролировавшая нижнее течение р.Марица и выход через долину этой реки к порту Дедеагач (нелишне напомнить о том, что именно через этот порт была переброшена армия Сулеймана-паши, а позже шло снабжение фуражом и продовольствием части русской армии в 1878 году); путь к Константинополю прикрывался еще как минимум двумя позициями: Родосто-Мидийской и Чаталджинской.

Для историка, изучающего ХIХ в., существует определенный соблазн модернизации терминов того времени. Ясные и понятные современнику, с течением времени они менялись, приходило другое содержание, ставшее традицией для нас. Мало изменившийся язык порождает иллюзию тождественности историко-географических понятий, даже на бурлящих Балканах. Современнику, произносящему, например, слово "Болгария", трудно отрешиться от реалий, которые с небольшими изменениями существуют на Балканах с 1885 года. Т.н. "Сан-Стефанская" Болгария нередко рассматривается историками как результат стратегических замыслов русского правительства или лично гр.Н.П.Игнатьева, как плацдарм для возможной атаки турецкой столицы, или охвата Проливов с болгарского побережья Черного и Эгейского морей. Безусловно, военно-политические расчеты должны были присутствовать при рождении государства, создание которого так дорого обошлось русскому народу. Однако... именно с военной точки зрения спроектированную в Сан-Стефано турецко-болгарскую границу трудно назвать идеальной. Во-первых, в руках у турок оставался Адрианополь, серьезная крепость, контролировавшая нижнее течение р.Марица и выход через долину этой реки к порту Дедеагач (нелишне напомнить о том, что именно через этот порт была переброшена армия Сулеймана-паши, а позже шло снабжение фуражом и продовольствием части русской армии в 1878 году); путь к Константинополю прикрывался еще как минимум двумя позициями: Родосто-Мидийской и Чаталджинской.