В Белоруссии периоду белорусской истории с конца XVIII в. до начала ХХ в. посвящено изучение истории в 9 классе. Российская администрация не старалась вести жёсткую политику на вновь присоединённых землях. Несмотря на достаточно гибкую имперскую политику, авторы учебника всё же ставят в укор российской администрации то, что местные жители могли работать в чиновничьем аппарате, но не имели возможности занимать должностей губернаторов, которые «занимали только чиновники, которые верой и правдой служили самодержавию».

Институт мировых посредников – специально созданное правительственное учреждение для проведения в жизнь аграрной реформы 1861 г. Согласно имущественному и образовательному цензу, мировым посредником мог стать, в большинстве случаев, только дворянин-землевладелец. Специфика белорусских губерний привела к тому, что большинство мировых посредников состояло из местного дворянства – польской шляхты, существовавшей на этих землях со времён Речи Посполитой.

Институт мировых посредников – специально созданное правительственное учреждение для проведения в жизнь аграрной реформы 1861 г. Согласно имущественному и образовательному цензу, мировым посредником мог стать, в большинстве случаев, только дворянин-землевладелец. Специфика белорусских губерний привела к тому, что большинство мировых посредников состояло из местного дворянства – польской шляхты, существовавшей на этих землях со времён Речи Посполитой. Необходимо посвятить пристальное внимание клубку противоречий, связанных с отношением белорусского общества к интеграции вообще. Во-первых, мы должны учитывать то, что массовым сознанием интеграционные процессы воспринимаются как необходимость и даже неизбежность, при любом раскладе; правда, для одних позитивным представляется российский/евразийский вектор, а для других – евросоюзовский. Во-вторых, следует иметь в виду, что неизменно усиливается тенденция представить иллюзорную евроинтеграцию значительнее реального восстановления разорванных при «перестройке» вcесторонних связей с Россией.

Необходимо посвятить пристальное внимание клубку противоречий, связанных с отношением белорусского общества к интеграции вообще. Во-первых, мы должны учитывать то, что массовым сознанием интеграционные процессы воспринимаются как необходимость и даже неизбежность, при любом раскладе; правда, для одних позитивным представляется российский/евразийский вектор, а для других – евросоюзовский. Во-вторых, следует иметь в виду, что неизменно усиливается тенденция представить иллюзорную евроинтеграцию значительнее реального восстановления разорванных при «перестройке» вcесторонних связей с Россией. Интеграционные процессы эпохи глобализации в современных социогуманитарных науках традиционно рассматриваются с «экономикоцентристских» позиций. Безусловно, экономико-технологический базис является важнейшей предпосылкой интеграционных процессов. Вместе с тем, не стоит недооценивать и фактор идентичности, основанный на представлениях об исторической, культурной, ценностной, цивилизационной общности народов и государств, вступивших на путь интеграции.

Интеграционные процессы эпохи глобализации в современных социогуманитарных науках традиционно рассматриваются с «экономикоцентристских» позиций. Безусловно, экономико-технологический базис является важнейшей предпосылкой интеграционных процессов. Вместе с тем, не стоит недооценивать и фактор идентичности, основанный на представлениях об исторической, культурной, ценностной, цивилизационной общности народов и государств, вступивших на путь интеграции. Установившаяся в Петрограде в ноябре 1917 г. новая атеистическая власть объявила беспощадную борьбу религии и церкви. Большевики предполагали в достаточно короткие сроки ликвидировать религиозные организации, в следствие чего должны были по их мнению исчезнуть и религиозные верования. Однако на практике резкие антирелигиозные атаки властей вызывали недовольство населения, а религиозность если и не имела количественного роста, то качественные показатели (искренность веры и готовность ее защищать, стремление к участию в жизни религиозных организаций и исполнению традиционных таинств) значительно превосходили дореволюционный уровень.

Установившаяся в Петрограде в ноябре 1917 г. новая атеистическая власть объявила беспощадную борьбу религии и церкви. Большевики предполагали в достаточно короткие сроки ликвидировать религиозные организации, в следствие чего должны были по их мнению исчезнуть и религиозные верования. Однако на практике резкие антирелигиозные атаки властей вызывали недовольство населения, а религиозность если и не имела количественного роста, то качественные показатели (искренность веры и готовность ее защищать, стремление к участию в жизни религиозных организаций и исполнению традиционных таинств) значительно превосходили дореволюционный уровень.

Жизнь православных приходов на территории, отошедшей после распада Российской Империи к ставшим независимыми странам, в особенности Польше, отличалась своими трудностями, сопряженными с обострением национальных противоречий и распространением процесса полонизации и окатоличивания православного населения. По поводу этих скорбных для русского населения процессов написана уже не одна исследовательская работа, в которых изучены многие аспекты этого сложного процесса, ярко вписывающегося в общую трагедию Православной Церкви в минувшем столетии.

Жизнь православных приходов на территории, отошедшей после распада Российской Империи к ставшим независимыми странам, в особенности Польше, отличалась своими трудностями, сопряженными с обострением национальных противоречий и распространением процесса полонизации и окатоличивания православного населения. По поводу этих скорбных для русского населения процессов написана уже не одна исследовательская работа, в которых изучены многие аспекты этого сложного процесса, ярко вписывающегося в общую трагедию Православной Церкви в минувшем столетии.

Со времени первого раздела Речи Посполитой, когда восточнобелорусские земли вошли в состав Российской империи, и до начала 30-х гг. XIX в. образовательная политика российского правительства в отношении населения этих земель менялась трижды, что было обусловлено изменениями статуса этих земель. Во времена Екатерины II за восточнобелорусскими землями был закреплен статус “возвращенных от Польши”, т.е. они считались исконно русскими (старо-русскими) землями, население которых в течение двух веков подвергалось полонизации. В периоды правления Павла I и, особенно, Александра I Витебская и Могилевская губернии рассматривались как “присоединенные от Польши” наряду с другими территориями, вошедшими в состав Российской империи в результате второго и третьего разделов Речи Посполитой.

Со времени первого раздела Речи Посполитой, когда восточнобелорусские земли вошли в состав Российской империи, и до начала 30-х гг. XIX в. образовательная политика российского правительства в отношении населения этих земель менялась трижды, что было обусловлено изменениями статуса этих земель. Во времена Екатерины II за восточнобелорусскими землями был закреплен статус “возвращенных от Польши”, т.е. они считались исконно русскими (старо-русскими) землями, население которых в течение двух веков подвергалось полонизации. В периоды правления Павла I и, особенно, Александра I Витебская и Могилевская губернии рассматривались как “присоединенные от Польши” наряду с другими территориями, вошедшими в состав Российской империи в результате второго и третьего разделов Речи Посполитой.

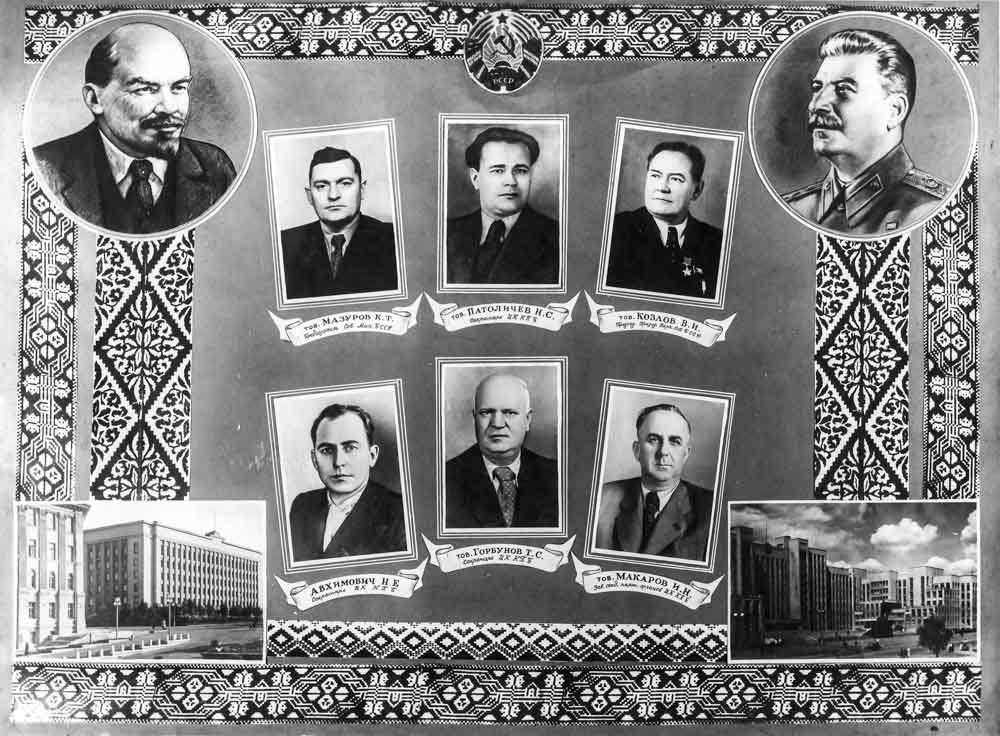

В советское время белорусские газеты и журналы о том событии не писали, хотя о нем время от времени судачили старожилы партийной и исполкомовской работы. Речь шла о невыполнении постановления главного партийного штаба – самого ЦК КПСС, притом решения, которое касалось первого лица в партийном руководстве БССР. В июне 1953 года в Москве сочли нужным заменить почти три года работавшего первым секретарем ЦК Компартии Белоруссии русского Н.С.Патоличева на белоруса М.А.Зимянина, недавнего второго секретаря ЦК КПБ, ставшего к тому времени сотрудником министерства иностранных дел СССР. Но белорусский ЦК не поторопился взять под козырек.

В советское время белорусские газеты и журналы о том событии не писали, хотя о нем время от времени судачили старожилы партийной и исполкомовской работы. Речь шла о невыполнении постановления главного партийного штаба – самого ЦК КПСС, притом решения, которое касалось первого лица в партийном руководстве БССР. В июне 1953 года в Москве сочли нужным заменить почти три года работавшего первым секретарем ЦК Компартии Белоруссии русского Н.С.Патоличева на белоруса М.А.Зимянина, недавнего второго секретаря ЦК КПБ, ставшего к тому времени сотрудником министерства иностранных дел СССР. Но белорусский ЦК не поторопился взять под козырек.

Для белорусов, проживавших в западных губерниях Российской империи, Первая мировая война стала труднейшим испытанием истории. Территория Белоруссии оказалась театром боевых действий, а население непосредственно испытало на себе все тяготы военного времени, включая оккупацию и беженство. В то же время белорусы не могут, как другие народы империи, гордиться успехами государственного и национального строительства в годы Первой мировой войны. Однако именно эти процессы (в представлениях нынешних белорусских элит, перед которыми стоит задача формирования национальной идентичности) призваны стать основной конструкцией исторического самосознания граждан независимой Белоруссии.

Для белорусов, проживавших в западных губерниях Российской империи, Первая мировая война стала труднейшим испытанием истории. Территория Белоруссии оказалась театром боевых действий, а население непосредственно испытало на себе все тяготы военного времени, включая оккупацию и беженство. В то же время белорусы не могут, как другие народы империи, гордиться успехами государственного и национального строительства в годы Первой мировой войны. Однако именно эти процессы (в представлениях нынешних белорусских элит, перед которыми стоит задача формирования национальной идентичности) призваны стать основной конструкцией исторического самосознания граждан независимой Белоруссии.