В ряду ведущих представителей галицко-русского движения в Галиции особое место занимает Иоанн Григорьевич Наумович (1826-1891) — один из наиболее ярких и в то же время незаслуженно забытых галицко-русских деятелей Червонной Руси второй половины XIX века. Будучи греко-католическим священником, позже перешедшим в православие и по политическим мотивам эмигрировавшим из Австро-Венгрии в Россию, И. Наумович проявил себя как энергичный и бескомпромиссный защитник прав галицко-русского крестьянства в качестве депутата галицкого краевого сейма и австрийского рейхсрата; как идеолог и зачинатель «обрядового» движения в греко-католической церкви, направленного на защиту восточного обряда от латинизации; а также как талантливый организатор и будитель галицко-русского народа.

В ряду ведущих представителей галицко-русского движения в Галиции особое место занимает Иоанн Григорьевич Наумович (1826-1891) — один из наиболее ярких и в то же время незаслуженно забытых галицко-русских деятелей Червонной Руси второй половины XIX века. Будучи греко-католическим священником, позже перешедшим в православие и по политическим мотивам эмигрировавшим из Австро-Венгрии в Россию, И. Наумович проявил себя как энергичный и бескомпромиссный защитник прав галицко-русского крестьянства в качестве депутата галицкого краевого сейма и австрийского рейхсрата; как идеолог и зачинатель «обрядового» движения в греко-католической церкви, направленного на защиту восточного обряда от латинизации; а также как талантливый организатор и будитель галицко-русского народа.

Национальный вопрос, как известно, стал одной из причин революционных процессов в России начала XX в. Именно в это время национальные проблемы, каждая из которых, как и каждая из окраин империи, имела свой особый характер, сплелись в единый узел. Произошло это именно тогда, когда национально-политической проблематикой оказалась охвачена местная интеллигенция. Как и русские интеллигенты, их собратья с национальных окраин на рубеже XIX-XX вв. оказались воспитаны в обстановке ненависти и презрения к существующим в России политическим порядкам .

Национальный вопрос, как известно, стал одной из причин революционных процессов в России начала XX в. Именно в это время национальные проблемы, каждая из которых, как и каждая из окраин империи, имела свой особый характер, сплелись в единый узел. Произошло это именно тогда, когда национально-политической проблематикой оказалась охвачена местная интеллигенция. Как и русские интеллигенты, их собратья с национальных окраин на рубеже XIX-XX вв. оказались воспитаны в обстановке ненависти и презрения к существующим в России политическим порядкам .

Необходимо посвятить пристальное внимание клубку противоречий, связанных с отношением белорусского общества к интеграции вообще. Во-первых, мы должны учитывать то, что массовым сознанием интеграционные процессы воспринимаются как необходимость и даже неизбежность, при любом раскладе; правда, для одних позитивным представляется российский/евразийский вектор, а для других – евросоюзовский. Во-вторых, следует иметь в виду, что неизменно усиливается тенденция представить иллюзорную евроинтеграцию значительнее реального восстановления разорванных при «перестройке» вcесторонних связей с Россией.

Необходимо посвятить пристальное внимание клубку противоречий, связанных с отношением белорусского общества к интеграции вообще. Во-первых, мы должны учитывать то, что массовым сознанием интеграционные процессы воспринимаются как необходимость и даже неизбежность, при любом раскладе; правда, для одних позитивным представляется российский/евразийский вектор, а для других – евросоюзовский. Во-вторых, следует иметь в виду, что неизменно усиливается тенденция представить иллюзорную евроинтеграцию значительнее реального восстановления разорванных при «перестройке» вcесторонних связей с Россией.

Интеграционные процессы эпохи глобализации в современных социогуманитарных науках традиционно рассматриваются с «экономикоцентристских» позиций. Безусловно, экономико-технологический базис является важнейшей предпосылкой интеграционных процессов. Вместе с тем, не стоит недооценивать и фактор идентичности, основанный на представлениях об исторической, культурной, ценностной, цивилизационной общности народов и государств, вступивших на путь интеграции.

Интеграционные процессы эпохи глобализации в современных социогуманитарных науках традиционно рассматриваются с «экономикоцентристских» позиций. Безусловно, экономико-технологический базис является важнейшей предпосылкой интеграционных процессов. Вместе с тем, не стоит недооценивать и фактор идентичности, основанный на представлениях об исторической, культурной, ценностной, цивилизационной общности народов и государств, вступивших на путь интеграции. Язык местного населения (преимущественно Подляшья) представляет одно из интереснейших явлений православного ареала Польши. Языковую ситуацию Подляшья отличает размытость этнических рамок - явление, вызванное существованием на современной территории Речи Посполитой этноса, идентифицирующего себя по конфессиональной принадлежности, вне связи с какой-либо из оформившихся национальностей. Что же это за население? Мы «тутошние» (tutejsi), «православные», «русские» (разумеется, от «Руси», не от «России») называют себя они. Соответственно, и говорят они «по-русски», «по-православному» («Мы православные и разговариваем на своем языке»).

Язык местного населения (преимущественно Подляшья) представляет одно из интереснейших явлений православного ареала Польши. Языковую ситуацию Подляшья отличает размытость этнических рамок - явление, вызванное существованием на современной территории Речи Посполитой этноса, идентифицирующего себя по конфессиональной принадлежности, вне связи с какой-либо из оформившихся национальностей. Что же это за население? Мы «тутошние» (tutejsi), «православные», «русские» (разумеется, от «Руси», не от «России») называют себя они. Соответственно, и говорят они «по-русски», «по-православному» («Мы православные и разговариваем на своем языке»). После поэтапного включения Подкарпатской Руси в состав Венгрии (ноябрь 1938 г., март 1939 г.) новые власти активно насаждали в качестве официальной идеологии курс «угро-русинизма», в рамках которого утверждалось наличие отдельного русинского народа, который не являлся частью русских или украинцев и был обязан своим культурным и социально-экономическим процветанием исключительно венгерскому государству. Центральные власти всячески склоняли политиков Подкарпатской Руси к участию в деятельности провластной Венгерской партии жизни (далее – ВПЖ), которая полностью поддерживала правительственный курс и являлась опорой режима М. Хорти.

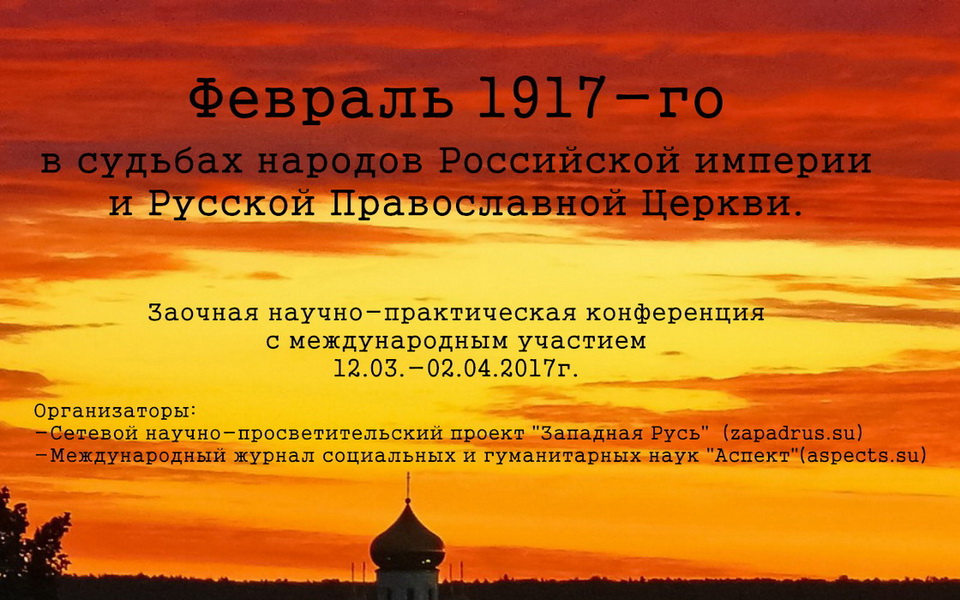

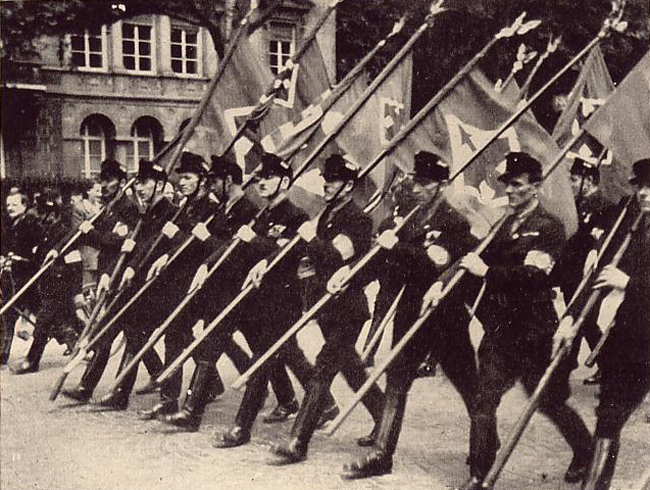

После поэтапного включения Подкарпатской Руси в состав Венгрии (ноябрь 1938 г., март 1939 г.) новые власти активно насаждали в качестве официальной идеологии курс «угро-русинизма», в рамках которого утверждалось наличие отдельного русинского народа, который не являлся частью русских или украинцев и был обязан своим культурным и социально-экономическим процветанием исключительно венгерскому государству. Центральные власти всячески склоняли политиков Подкарпатской Руси к участию в деятельности провластной Венгерской партии жизни (далее – ВПЖ), которая полностью поддерживала правительственный курс и являлась опорой режима М. Хорти. Год нынешний — 2017-й — обречен постоянно напоминать нам о трагических датах. 100 лет назад произошла революция, безвозвратно сломавшая судьбу России и иных стран, входивших в состав Империи. Пик большевистских репрессий пришелся на 1937 год. Двадцатилетие между печальными датами было наполнено человеческими трагедиями. Борьба с кулачеством, превратившаяся в уничтожение зажиточного крестьянства, с инакомыслящими, беспрецедентная травля духовенства и верующих. Многие жертвы сегодня прославлены как новомученики и исповедники. Еще больше тех, чьи имена остались безвестными.

Год нынешний — 2017-й — обречен постоянно напоминать нам о трагических датах. 100 лет назад произошла революция, безвозвратно сломавшая судьбу России и иных стран, входивших в состав Империи. Пик большевистских репрессий пришелся на 1937 год. Двадцатилетие между печальными датами было наполнено человеческими трагедиями. Борьба с кулачеством, превратившаяся в уничтожение зажиточного крестьянства, с инакомыслящими, беспрецедентная травля духовенства и верующих. Многие жертвы сегодня прославлены как новомученики и исповедники. Еще больше тех, чьи имена остались безвестными. В 2017 году православная Беларусь отмечает знаменательную дату – 300 лет со дня рождения архиепископа Могилевского и Белорусского св. Георгия (Конисского), в течение сорока лет (1755 – 1795 гг.) возглавлявшего единственную в XVIII веке православную кафедру на белорусско-украинских землях Речи Посполитой. Для понимания исторического значения архипастырской деятельности св. Георгия необходимо представлять непростые политические и религиозные реалии времени, в которое жил и трудился святитель.

В 2017 году православная Беларусь отмечает знаменательную дату – 300 лет со дня рождения архиепископа Могилевского и Белорусского св. Георгия (Конисского), в течение сорока лет (1755 – 1795 гг.) возглавлявшего единственную в XVIII веке православную кафедру на белорусско-украинских землях Речи Посполитой. Для понимания исторического значения архипастырской деятельности св. Георгия необходимо представлять непростые политические и религиозные реалии времени, в которое жил и трудился святитель.