В рамках реализации атеистического проекта в СССР деятельность православных священнослужителей рассматривалась как чуждая и опасная. Власти на местах пресекали религиозную активность духовенства, осложняли их материально-финансовое положение, склоняли к отречению от религии и Церкви. В этих условиях небольшая часть православного духовенства встала на путь ренегатства и ушла из церкви.

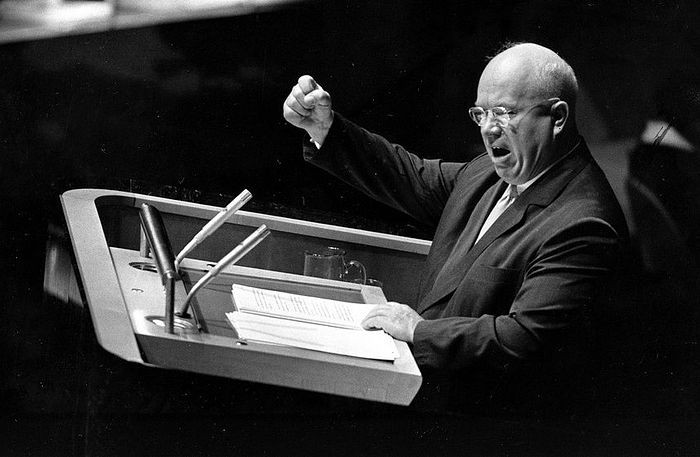

В период власти Н. С. Хрущева Русская православная церковь подверглась новым гонениям. В ходе «хрущевской» антирелигиозной кампании 1958-1964 гг. власть опиралась на часть склонного к конформизму епископата. В связи с этим в зарубежной публицистике был создан миф о «предательстве» высшим церковным руководством интересов Церкви. Документы свидетельствуют о несправедливости данной точки зрения.

В период власти Н. С. Хрущева Русская православная церковь подверглась новым гонениям. В ходе «хрущевской» антирелигиозной кампании 1958-1964 гг. власть опиралась на часть склонного к конформизму епископата. В связи с этим в зарубежной публицистике был создан миф о «предательстве» высшим церковным руководством интересов Церкви. Документы свидетельствуют о несправедливости данной точки зрения.

Установившаяся в Петрограде в ноябре 1917 г. новая атеистическая власть объявила беспощадную борьбу религии и церкви. Большевики предполагали в достаточно короткие сроки ликвидировать религиозные организации, в следствие чего должны были по их мнению исчезнуть и религиозные верования. Однако на практике резкие антирелигиозные атаки властей вызывали недовольство населения, а религиозность если и не имела количественного роста, то качественные показатели (искренность веры и готовность ее защищать, стремление к участию в жизни религиозных организаций и исполнению традиционных таинств) значительно превосходили дореволюционный уровень.

Установившаяся в Петрограде в ноябре 1917 г. новая атеистическая власть объявила беспощадную борьбу религии и церкви. Большевики предполагали в достаточно короткие сроки ликвидировать религиозные организации, в следствие чего должны были по их мнению исчезнуть и религиозные верования. Однако на практике резкие антирелигиозные атаки властей вызывали недовольство населения, а религиозность если и не имела количественного роста, то качественные показатели (искренность веры и готовность ее защищать, стремление к участию в жизни религиозных организаций и исполнению традиционных таинств) значительно превосходили дореволюционный уровень.

Жизнь православных приходов на территории, отошедшей после распада Российской Империи к ставшим независимыми странам, в особенности Польше, отличалась своими трудностями, сопряженными с обострением национальных противоречий и распространением процесса полонизации и окатоличивания православного населения. По поводу этих скорбных для русского населения процессов написана уже не одна исследовательская работа, в которых изучены многие аспекты этого сложного процесса, ярко вписывающегося в общую трагедию Православной Церкви в минувшем столетии.

Жизнь православных приходов на территории, отошедшей после распада Российской Империи к ставшим независимыми странам, в особенности Польше, отличалась своими трудностями, сопряженными с обострением национальных противоречий и распространением процесса полонизации и окатоличивания православного населения. По поводу этих скорбных для русского населения процессов написана уже не одна исследовательская работа, в которых изучены многие аспекты этого сложного процесса, ярко вписывающегося в общую трагедию Православной Церкви в минувшем столетии.

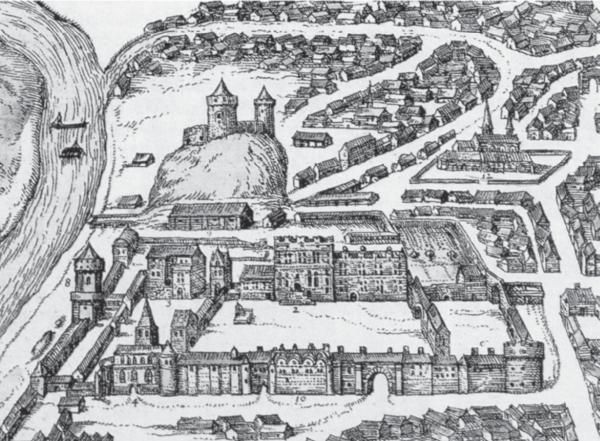

Со времени первого раздела Речи Посполитой, когда восточнобелорусские земли вошли в состав Российской империи, и до начала 30-х гг. XIX в. образовательная политика российского правительства в отношении населения этих земель менялась трижды, что было обусловлено изменениями статуса этих земель. Во времена Екатерины II за восточнобелорусскими землями был закреплен статус “возвращенных от Польши”, т.е. они считались исконно русскими (старо-русскими) землями, население которых в течение двух веков подвергалось полонизации. В периоды правления Павла I и, особенно, Александра I Витебская и Могилевская губернии рассматривались как “присоединенные от Польши” наряду с другими территориями, вошедшими в состав Российской империи в результате второго и третьего разделов Речи Посполитой.

Со времени первого раздела Речи Посполитой, когда восточнобелорусские земли вошли в состав Российской империи, и до начала 30-х гг. XIX в. образовательная политика российского правительства в отношении населения этих земель менялась трижды, что было обусловлено изменениями статуса этих земель. Во времена Екатерины II за восточнобелорусскими землями был закреплен статус “возвращенных от Польши”, т.е. они считались исконно русскими (старо-русскими) землями, население которых в течение двух веков подвергалось полонизации. В периоды правления Павла I и, особенно, Александра I Витебская и Могилевская губернии рассматривались как “присоединенные от Польши” наряду с другими территориями, вошедшими в состав Российской империи в результате второго и третьего разделов Речи Посполитой.

Хвалите Господа вси языцы,

Хвалите Господа вси языцы,