Модернизируя законодательство о Римско-католической церкви (указ о веротерпимости от 17 апреля 1905 г. и законы от 26 декабря 1905 г.) правительство упразднило систему ограничительных мер, вызванных участием части ксендзов и мирян в антироссийском восстании 1863 г.

Модернизируя законодательство о Римско-католической церкви (указ о веротерпимости от 17 апреля 1905 г. и законы от 26 декабря 1905 г.) правительство упразднило систему ограничительных мер, вызванных участием части ксендзов и мирян в антироссийском восстании 1863 г.

Новые законы способствовали развитию правового статуса этой Церкви и гарантировали соблюдение её прав и интересов в рамках законодательства о веротерпимости[1].

Решение о вхождении населенных карпатскими русинами земель северо-восточной Венгрии (Угорская Русь) в состав Чехословакии на условиях широкой автономии было достигнуто в ходе переговоров лидера Американской Народной Рады угро-русинов Г. Жатковича с Т.Г. Масариком в октябре 1918 г. в США. В ноябре 1918 г. состоялся референдум среди русинской диаспоры США, 67% участников которого поддержали данное решение. 8 мая 1919 г. Центральная Русская Народная Рада в Ужгороде провозгласила вхождение бывшей Угорской Руси в состав Чехословакии в качестве автономной единицы.

Решение о вхождении населенных карпатскими русинами земель северо-восточной Венгрии (Угорская Русь) в состав Чехословакии на условиях широкой автономии было достигнуто в ходе переговоров лидера Американской Народной Рады угро-русинов Г. Жатковича с Т.Г. Масариком в октябре 1918 г. в США. В ноябре 1918 г. состоялся референдум среди русинской диаспоры США, 67% участников которого поддержали данное решение. 8 мая 1919 г. Центральная Русская Народная Рада в Ужгороде провозгласила вхождение бывшей Угорской Руси в состав Чехословакии в качестве автономной единицы. 11 мая 2012 г. в Минске в конференц-зале Белорусского государственного университета культуры и искусств состоялся круглый стол «Политика ЕС по отношению к Союзному государству Беларуси и России». Организаторами круглого стола выступили Информационно-аналитический центр при Администрации Президента Республики Беларусь (принимающая сторона) и Российский институт стратегических исследований (гости).

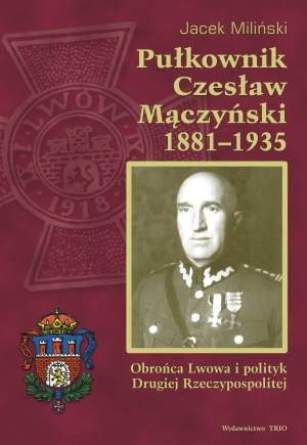

11 мая 2012 г. в Минске в конференц-зале Белорусского государственного университета культуры и искусств состоялся круглый стол «Политика ЕС по отношению к Союзному государству Беларуси и России». Организаторами круглого стола выступили Информационно-аналитический центр при Администрации Президента Республики Беларусь (принимающая сторона) и Российский институт стратегических исследований (гости). Автор данного текста, полковник Чеслав Мончинский, в сжатой форме излагает процесс появления «из ниоткуда» украинской нации, как очевидец тех событий. Официальная украинская историография, мифологизированная до крайних пределов. Намеренно отрицает русские корни современных украинцев, обходя гробовым молчанием вовлечённость Вены и Варшавы в процесс «выращивания» украинцев, как отдельного от великороссов народа. Замалчивает историю некогда мощного карпато-русского движения XVIII - XIX в., противостоявшего полонизации и украинизации, порою, ценой жизни своих лучших представителей.

Автор данного текста, полковник Чеслав Мончинский, в сжатой форме излагает процесс появления «из ниоткуда» украинской нации, как очевидец тех событий. Официальная украинская историография, мифологизированная до крайних пределов. Намеренно отрицает русские корни современных украинцев, обходя гробовым молчанием вовлечённость Вены и Варшавы в процесс «выращивания» украинцев, как отдельного от великороссов народа. Замалчивает историю некогда мощного карпато-русского движения XVIII - XIX в., противостоявшего полонизации и украинизации, порою, ценой жизни своих лучших представителей.

7 ноября 1927 года стал первым днем сталинской революции сверху, приведшей к изменениям и потрясениям, сопоставимым с событиями 1917 года. Именно в этот день, на который пришлась круглая дата - десятая годовщина событий осени 1917 года был впервые официально использован и введен термин "Великая Октябрьская социалистическая революция". До этого события 25 октября (7 ноября по новому стилю) 1917 года официально именовались "Октябрьским переворотом".

7 ноября 1927 года стал первым днем сталинской революции сверху, приведшей к изменениям и потрясениям, сопоставимым с событиями 1917 года. Именно в этот день, на который пришлась круглая дата - десятая годовщина событий осени 1917 года был впервые официально использован и введен термин "Великая Октябрьская социалистическая революция". До этого события 25 октября (7 ноября по новому стилю) 1917 года официально именовались "Октябрьским переворотом". 1 августа 1914 г. Россия вступила в Первую мировую войну. Это отразилось и на органах политического сыска империи. С началом войны многие жандармские офицеры, желая быть поближе к передовой, подали рапорты с просьбой перевести их в органы контрразведки. Из-за большого количества рапортов жандармское руководство специально разъясняло желающим, что политическая полиция также защищает Родину, но на внутреннем фронте[1].

1 августа 1914 г. Россия вступила в Первую мировую войну. Это отразилось и на органах политического сыска империи. С началом войны многие жандармские офицеры, желая быть поближе к передовой, подали рапорты с просьбой перевести их в органы контрразведки. Из-за большого количества рапортов жандармское руководство специально разъясняло желающим, что политическая полиция также защищает Родину, но на внутреннем фронте[1]. Карпатские русины — крайняя юго-западная часть обширной восточнославянской этноязыковой общности, населявшая южные и северные склоны Карпат и территорию Восточной и части Западной Галиции. К началу ХХ века все русины проживали на территории тогдашней Австро-Венгрии. При этом русины, населявшие южные склоны Карпат, входили в состав Венгрии (Угорская Русь), а русины Восточной и Западной Галиции входили в состав австрийской части монархии Габсбургов.

Карпатские русины — крайняя юго-западная часть обширной восточнославянской этноязыковой общности, населявшая южные и северные склоны Карпат и территорию Восточной и части Западной Галиции. К началу ХХ века все русины проживали на территории тогдашней Австро-Венгрии. При этом русины, населявшие южные склоны Карпат, входили в состав Венгрии (Угорская Русь), а русины Восточной и Западной Галиции входили в состав австрийской части монархии Габсбургов. Вечером 7 января 1654 года, накануне провозглашения малороссийским казачеством своего подданства Московскому царю, боярин В. В. Бутурлин, присланный в Малороссию царем Алексеем Михайловичем, вместе с другими членами московского посольства, в Переяславле, в своем «дворе», принимал гетмана Богдана Хмельницкого и войскового писаря Ивана Выговского. Сказанное на этом приеме Хмельницким и Выговским было записано в статейном списке посольства, т. е. в официальном документе, так:

Вечером 7 января 1654 года, накануне провозглашения малороссийским казачеством своего подданства Московскому царю, боярин В. В. Бутурлин, присланный в Малороссию царем Алексеем Михайловичем, вместе с другими членами московского посольства, в Переяславле, в своем «дворе», принимал гетмана Богдана Хмельницкого и войскового писаря Ивана Выговского. Сказанное на этом приеме Хмельницким и Выговским было записано в статейном списке посольства, т. е. в официальном документе, так:

Каждый раз, при написании текста или чтении доклада, российский специалист по истории земель современных Украины и Белоруссии испытывает массу проблем с тем, «как же всё это назвать, чтобы и историю не переврать, и никого при этом не обидеть». Не имея возможности принять ответы на этот вопрос современной украинской историографии (которая чаще всего требует от самого историка изменить свою самоидентификацию), российские историки до сих пор не выработали собственного языка описания. Споры об этом – чуть ли не главная тема приватных разговоров (впрочем, далеко не только у историков), но выносить эти беседы на публичный уровень считается попросту политически неуместным. Думается всё же, что долго такое положение тянуться тоже не может.

Каждый раз, при написании текста или чтении доклада, российский специалист по истории земель современных Украины и Белоруссии испытывает массу проблем с тем, «как же всё это назвать, чтобы и историю не переврать, и никого при этом не обидеть». Не имея возможности принять ответы на этот вопрос современной украинской историографии (которая чаще всего требует от самого историка изменить свою самоидентификацию), российские историки до сих пор не выработали собственного языка описания. Споры об этом – чуть ли не главная тема приватных разговоров (впрочем, далеко не только у историков), но выносить эти беседы на публичный уровень считается попросту политически неуместным. Думается всё же, что долго такое положение тянуться тоже не может.

Терроризм ставшей проблемой современности, средствами которого, решаются многие политические задачи, для России и всего постсоветского пространства не является чем-то новым. С масштабным террором, почти в современных масштабах, впервые столкнулась именно Российская империя. Характерно то, что террором никогда не занимались одиночки и малообразованные люди. Можно сказать, что террор – это крайняя форма политической борьбы интеллигенции. Но, которая при этом, не брезгует использовать в качестве непосредственных исполнителей женщин и молодежь. В работе Александра Гронского дается психологический портрет российского революционера, который, как правило, оказывается - интеллигентом.

Терроризм ставшей проблемой современности, средствами которого, решаются многие политические задачи, для России и всего постсоветского пространства не является чем-то новым. С масштабным террором, почти в современных масштабах, впервые столкнулась именно Российская империя. Характерно то, что террором никогда не занимались одиночки и малообразованные люди. Можно сказать, что террор – это крайняя форма политической борьбы интеллигенции. Но, которая при этом, не брезгует использовать в качестве непосредственных исполнителей женщин и молодежь. В работе Александра Гронского дается психологический портрет российского революционера, который, как правило, оказывается - интеллигентом. Поражение в Восточной Пруссии было колоссальным по своим политическим последствиям. Свидетель войны и активный участник последовавших революционных событий британский дипломат и разведчик Брюс Локкарт вспоминал: «Танненберг, на самом деле, был прелюдией к русской революции. Это было письмо надежды к Ленину.»[1] Причиной тому были военные масштабы случившегося, без сомнения, бросившие тень на правительство и самого императора. Негативный эффект поражения был несколько смягчен победой в Галиции, но последовавшие в 1914 и в 1915 гг. неудачи(прежде всего, в боях с германской армией) служили постоянным напоминанием о том, как началась для России война.

Поражение в Восточной Пруссии было колоссальным по своим политическим последствиям. Свидетель войны и активный участник последовавших революционных событий британский дипломат и разведчик Брюс Локкарт вспоминал: «Танненберг, на самом деле, был прелюдией к русской революции. Это было письмо надежды к Ленину.»[1] Причиной тому были военные масштабы случившегося, без сомнения, бросившие тень на правительство и самого императора. Негативный эффект поражения был несколько смягчен победой в Галиции, но последовавшие в 1914 и в 1915 гг. неудачи(прежде всего, в боях с германской армией) служили постоянным напоминанием о том, как началась для России война. Проблема государственной власти - центральная проблема всякой революции. Поэтому в развитии событий 1917 года в России вопрос взаимодействия движущих сил революции и порожденной ею власти сразу стал определяющим. Особую важность приобрело оформление нового государственного и политического строя, прежде всего нового механизма власти и управления. Под механизмом власти понимается система ее реализации, принятия решений и их практического осуществления. Только реально действующий механизм власти может обеспечить правительству возможность осуществлять свой курс.

Проблема государственной власти - центральная проблема всякой революции. Поэтому в развитии событий 1917 года в России вопрос взаимодействия движущих сил революции и порожденной ею власти сразу стал определяющим. Особую важность приобрело оформление нового государственного и политического строя, прежде всего нового механизма власти и управления. Под механизмом власти понимается система ее реализации, принятия решений и их практического осуществления. Только реально действующий механизм власти может обеспечить правительству возможность осуществлять свой курс.