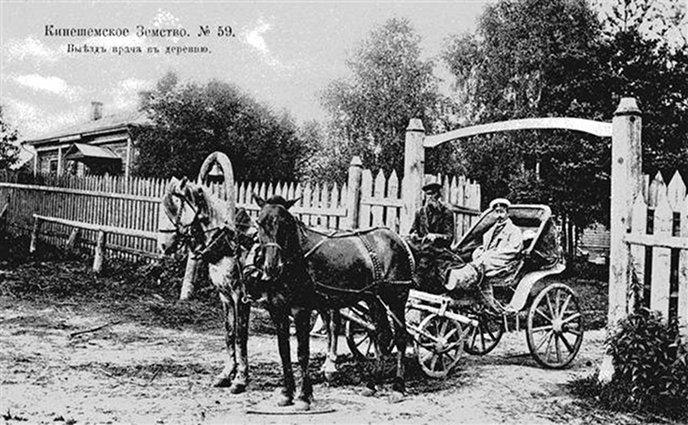

К сожалению, «царской» медицине не повезло — утверждение большевиков с их идеологизированным подходом к истории привело к тому, что в историографии достижения дореволюционного периода либо замалчивались, либо подавались как первые робкие шаги, постоянно встречавшие сопротивление правящей верхушки. Якобы только советская власть открыла широкую дорогу развитию медицины. Этот взгляд господствовал без малого семь десятков лет, и такую мощную инерцию преодолеть крайне сложно.

К сожалению, «царской» медицине не повезло — утверждение большевиков с их идеологизированным подходом к истории привело к тому, что в историографии достижения дореволюционного периода либо замалчивались, либо подавались как первые робкие шаги, постоянно встречавшие сопротивление правящей верхушки. Якобы только советская власть открыла широкую дорогу развитию медицины. Этот взгляд господствовал без малого семь десятков лет, и такую мощную инерцию преодолеть крайне сложно.

Продовольственное снабжение населения СССР играло в политике советской власти особую роль, относясь к числу приоритетных задач, на решение связанных с ним проблем направлялись значительные усилия. Причем неспособность руководителя страны справиться с трудностями могла стать причиной его устранения с высших постов - как это случилось с Н. С. Хрущевым в 1964 г. Пришедшие ему на смену лидеры поставили улучшение ситуации с продовольствием, которая к тому времени обострилась до степени протестных выступлений в крупных городах страны, в число приоритетов своей политики.

Продовольственное снабжение населения СССР играло в политике советской власти особую роль, относясь к числу приоритетных задач, на решение связанных с ним проблем направлялись значительные усилия. Причем неспособность руководителя страны справиться с трудностями могла стать причиной его устранения с высших постов - как это случилось с Н. С. Хрущевым в 1964 г. Пришедшие ему на смену лидеры поставили улучшение ситуации с продовольствием, которая к тому времени обострилась до степени протестных выступлений в крупных городах страны, в число приоритетов своей политики. Первая половина 1950-х гг. характеризуется серьезным ухудшением в продовольственном положении страны. Это ухудшение можно даже назвать кризисом, поскольку ни одна из мер, предпринятых руководством страны, не привела к заметному улучшению положения. Продовольственные затруднения вызвали усиление недовольства населения, что переводило экономические затруднения в политическую сферу. В конечном счете именно угрожающее положение в стране заставило послесталинское руководство предпринять демонстративные шаги по исправлению ситуации.

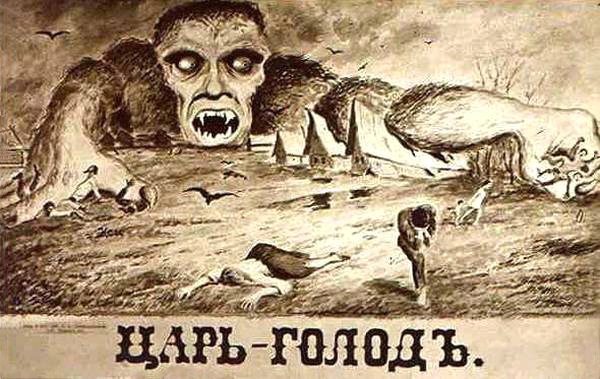

Первая половина 1950-х гг. характеризуется серьезным ухудшением в продовольственном положении страны. Это ухудшение можно даже назвать кризисом, поскольку ни одна из мер, предпринятых руководством страны, не привела к заметному улучшению положения. Продовольственные затруднения вызвали усиление недовольства населения, что переводило экономические затруднения в политическую сферу. В конечном счете именно угрожающее положение в стране заставило послесталинское руководство предпринять демонстративные шаги по исправлению ситуации. Тема голода в Российской Империи позднего периода не пользуется большой популярностью среди современных историков-«аграрников». Причины такого положения дел до конца не ясны. Возможно, «царский голод» оказался в тени иных сюжетов аграрной истории России и СССР — прежде всего, Столыпинской реформы и голодовок советских лет, изучение которых ведётся достаточно активно. Конечно, появляются исследования, посвящённые отдельным аспектам «голодной» тематики, однако приходится констатировать, что в целом она незаслуженно обойдена серьёзными научными исследованиями.

Тема голода в Российской Империи позднего периода не пользуется большой популярностью среди современных историков-«аграрников». Причины такого положения дел до конца не ясны. Возможно, «царский голод» оказался в тени иных сюжетов аграрной истории России и СССР — прежде всего, Столыпинской реформы и голодовок советских лет, изучение которых ведётся достаточно активно. Конечно, появляются исследования, посвящённые отдельным аспектам «голодной» тематики, однако приходится констатировать, что в целом она незаслуженно обойдена серьёзными научными исследованиями. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. является самой героической страницей в истории Российского государства. Она по праву является воплощением героизма, стойкости и мужества, безграничной, самоотверженной любви к Родине. Не случайно День Победы 9 мая является у нас, и не только у нас, главным праздником с «сединою на висках» и «слезами на глазах». Он отмечается ежегодно с особым одухотворением и чувством некой святости. Однако история Великой Отечественной войны до конца не написана, необходимы многие уточнения и дополнения.

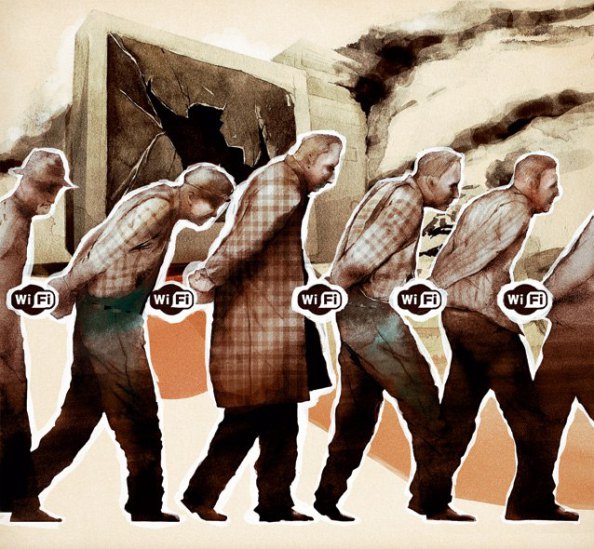

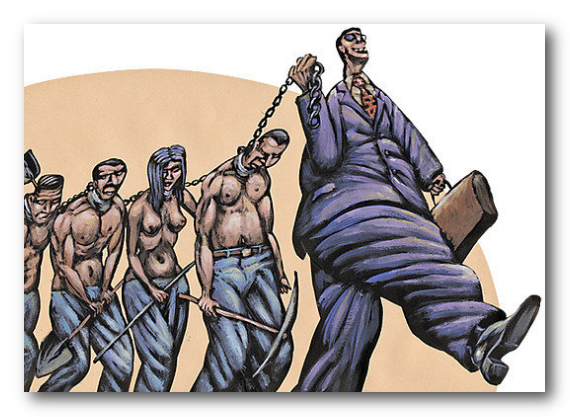

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. является самой героической страницей в истории Российского государства. Она по праву является воплощением героизма, стойкости и мужества, безграничной, самоотверженной любви к Родине. Не случайно День Победы 9 мая является у нас, и не только у нас, главным праздником с «сединою на висках» и «слезами на глазах». Он отмечается ежегодно с особым одухотворением и чувством некой святости. Однако история Великой Отечественной войны до конца не написана, необходимы многие уточнения и дополнения. Понятие “прекариат” образовано от двух слов (от лат. precarium - неустойчивый, нестабильный, негарантированный) и “пролетариат”, которое в свое время означало класс, отчужденный от результатов труда и подвергающийся эксплуатации в интересах господствующего класса - буржуазии. Прекариат - принципиально новое образование, означающее наличие социального слоя, который олицетворяет отчуждение не только от результатов труда, но и от всего общества значительных социальных групп, испытывающих особо изощренные формы эксплуатации их труда, их знаний, их квалификации, а в конечном счете и качества жизни.

Понятие “прекариат” образовано от двух слов (от лат. precarium - неустойчивый, нестабильный, негарантированный) и “пролетариат”, которое в свое время означало класс, отчужденный от результатов труда и подвергающийся эксплуатации в интересах господствующего класса - буржуазии. Прекариат - принципиально новое образование, означающее наличие социального слоя, который олицетворяет отчуждение не только от результатов труда, но и от всего общества значительных социальных групп, испытывающих особо изощренные формы эксплуатации их труда, их знаний, их квалификации, а в конечном счете и качества жизни.

«Ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы. Кто хочет поработать?» — фраза из кинофильма Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965), ставшая на долгие десятилетия крылатой и почти фольклорной, в глазах первых зрителей фильма имела свою предысторию. В речевом обиходе советских граждан начала 1960-х гг. слова «тунеядец», «бездельник» и прочие бранные эпитеты, обозначающие тех, кто почему-либо уклонялся от дарованного Конституцией 1936 г. «права на труд», отсылали к закону о борьбе с тунеядством 1961г. «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими паразитический образ жизни».

«Ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы. Кто хочет поработать?» — фраза из кинофильма Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965), ставшая на долгие десятилетия крылатой и почти фольклорной, в глазах первых зрителей фильма имела свою предысторию. В речевом обиходе советских граждан начала 1960-х гг. слова «тунеядец», «бездельник» и прочие бранные эпитеты, обозначающие тех, кто почему-либо уклонялся от дарованного Конституцией 1936 г. «права на труд», отсылали к закону о борьбе с тунеядством 1961г. «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими паразитический образ жизни». По общепринятой терминологии, эксплуатация — присвоение результатов труда другого человека без обмена или с предоставлением взамен товаров (услуг, денег), стоимость которых меньше, чем стоимость созданная трудом другого человека [1]. Энтузиазм (в переводе с греч. «вдохновение», «восторг», «воодушевление») — положительно окрашенная эмоция, состояние воодушевления, а также под влиянием этого настроения желан

По общепринятой терминологии, эксплуатация — присвоение результатов труда другого человека без обмена или с предоставлением взамен товаров (услуг, денег), стоимость которых меньше, чем стоимость созданная трудом другого человека [1]. Энтузиазм (в переводе с греч. «вдохновение», «восторг», «воодушевление») — положительно окрашенная эмоция, состояние воодушевления, а также под влиянием этого настроения желан Рабство относится к числу наиболее двусмысленных и загадочных институтов. Оно плохо вписывается в какие-либо хронологические рамки, ибо, хотя и можно выделить ярко выраженные рабовладельческие эпохи, его функционирование этими эпохами отнюдь не ограничивается и в неявном виде или в иной форме без труда обнаруживается и в совсем другие исторические периоды. Неоднозначно его экономическое значение, потому что, вызывая в каких-то случаях вполне справедливые нарекания, во многих других, весьма разнообразных, случаях оно демонстрировало самые блестящие результаты.

Рабство относится к числу наиболее двусмысленных и загадочных институтов. Оно плохо вписывается в какие-либо хронологические рамки, ибо, хотя и можно выделить ярко выраженные рабовладельческие эпохи, его функционирование этими эпохами отнюдь не ограничивается и в неявном виде или в иной форме без труда обнаруживается и в совсем другие исторические периоды. Неоднозначно его экономическое значение, потому что, вызывая в каких-то случаях вполне справедливые нарекания, во многих других, весьма разнообразных, случаях оно демонстрировало самые блестящие результаты.

Важнейшее место среди проблемных тем и скрытых реалий германско-российских и германо-советских отношений первой половины XX в. занимает весьма щепетильная и дискуссионная по сей день тема связи большевиков, радикальной и умеренной демократии России с кайзеровской Германией, а также связанный с ней вопрос о финансировании Берлином в 1914-1917 гг. революционизации и сепаратизации Российской империи, а затем финансировании и поддержке большевистского режима в Советской России и СССР.

Важнейшее место среди проблемных тем и скрытых реалий германско-российских и германо-советских отношений первой половины XX в. занимает весьма щепетильная и дискуссионная по сей день тема связи большевиков, радикальной и умеренной демократии России с кайзеровской Германией, а также связанный с ней вопрос о финансировании Берлином в 1914-1917 гг. революционизации и сепаратизации Российской империи, а затем финансировании и поддержке большевистского режима в Советской России и СССР.

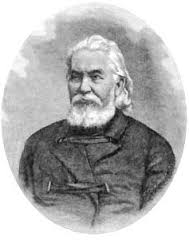

В ряду ведущих представителей галицко-русского движения в Галиции особое место занимает Иоанн Григорьевич Наумович (1826-1891) — один из наиболее ярких и в то же время незаслуженно забытых галицко-русских деятелей Червонной Руси второй половины XIX века. Будучи греко-католическим священником, позже перешедшим в православие и по политическим мотивам эмигрировавшим из Австро-Венгрии в Россию, И. Наумович проявил себя как энергичный и бескомпромиссный защитник прав галицко-русского крестьянства в качестве депутата галицкого краевого сейма и австрийского рейхсрата; как идеолог и зачинатель «обрядового» движения в греко-католической церкви, направленного на защиту восточного обряда от латинизации; а также как талантливый организатор и будитель галицко-русского народа.

В ряду ведущих представителей галицко-русского движения в Галиции особое место занимает Иоанн Григорьевич Наумович (1826-1891) — один из наиболее ярких и в то же время незаслуженно забытых галицко-русских деятелей Червонной Руси второй половины XIX века. Будучи греко-католическим священником, позже перешедшим в православие и по политическим мотивам эмигрировавшим из Австро-Венгрии в Россию, И. Наумович проявил себя как энергичный и бескомпромиссный защитник прав галицко-русского крестьянства в качестве депутата галицкого краевого сейма и австрийского рейхсрата; как идеолог и зачинатель «обрядового» движения в греко-католической церкви, направленного на защиту восточного обряда от латинизации; а также как талантливый организатор и будитель галицко-русского народа.