Национальный вопрос, как известно, стал одной из причин революционных процессов в России начала XX в. Именно в это время национальные проблемы, каждая из которых, как и каждая из окраин империи, имела свой особый характер, сплелись в единый узел. Произошло это именно тогда, когда национально-политической проблематикой оказалась охвачена местная интеллигенция. Как и русские интеллигенты, их собратья с национальных окраин на рубеже XIX-XX вв. оказались воспитаны в обстановке ненависти и презрения к существующим в России политическим порядкам .

Национальный вопрос, как известно, стал одной из причин революционных процессов в России начала XX в. Именно в это время национальные проблемы, каждая из которых, как и каждая из окраин империи, имела свой особый характер, сплелись в единый узел. Произошло это именно тогда, когда национально-политической проблематикой оказалась охвачена местная интеллигенция. Как и русские интеллигенты, их собратья с национальных окраин на рубеже XIX-XX вв. оказались воспитаны в обстановке ненависти и презрения к существующим в России политическим порядкам .

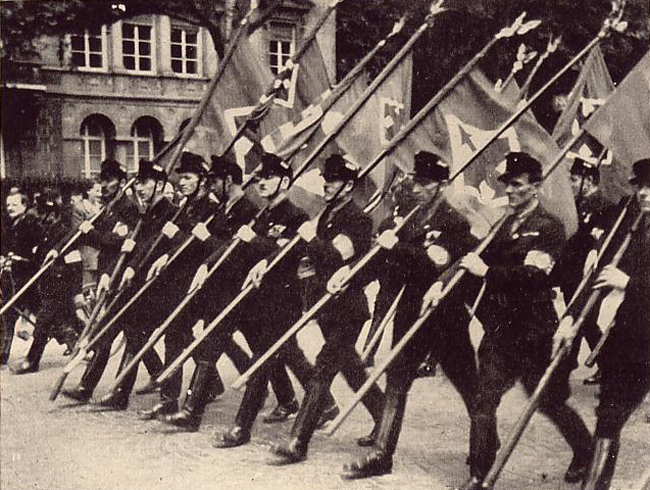

После поэтапного включения Подкарпатской Руси в состав Венгрии (ноябрь 1938 г., март 1939 г.) новые власти активно насаждали в качестве официальной идеологии курс «угро-русинизма», в рамках которого утверждалось наличие отдельного русинского народа, который не являлся частью русских или украинцев и был обязан своим культурным и социально-экономическим процветанием исключительно венгерскому государству. Центральные власти всячески склоняли политиков Подкарпатской Руси к участию в деятельности провластной Венгерской партии жизни (далее – ВПЖ), которая полностью поддерживала правительственный курс и являлась опорой режима М. Хорти.

После поэтапного включения Подкарпатской Руси в состав Венгрии (ноябрь 1938 г., март 1939 г.) новые власти активно насаждали в качестве официальной идеологии курс «угро-русинизма», в рамках которого утверждалось наличие отдельного русинского народа, который не являлся частью русских или украинцев и был обязан своим культурным и социально-экономическим процветанием исключительно венгерскому государству. Центральные власти всячески склоняли политиков Подкарпатской Руси к участию в деятельности провластной Венгерской партии жизни (далее – ВПЖ), которая полностью поддерживала правительственный курс и являлась опорой режима М. Хорти. В 2017 году православная Беларусь отмечает знаменательную дату – 300 лет со дня рождения архиепископа Могилевского и Белорусского св. Георгия (Конисского), в течение сорока лет (1755 – 1795 гг.) возглавлявшего единственную в XVIII веке православную кафедру на белорусско-украинских землях Речи Посполитой. Для понимания исторического значения архипастырской деятельности св. Георгия необходимо представлять непростые политические и религиозные реалии времени, в которое жил и трудился святитель.

В 2017 году православная Беларусь отмечает знаменательную дату – 300 лет со дня рождения архиепископа Могилевского и Белорусского св. Георгия (Конисского), в течение сорока лет (1755 – 1795 гг.) возглавлявшего единственную в XVIII веке православную кафедру на белорусско-украинских землях Речи Посполитой. Для понимания исторического значения архипастырской деятельности св. Георгия необходимо представлять непростые политические и религиозные реалии времени, в которое жил и трудился святитель. Революции и войны — извечные спутники в истории цивилизаций, народов и государств. Революции обычно отражают назревшие, требующие срочного разрешения потребности той или страны, того или иного общества в модернизации (политической, экономической, духовнокультурной). Войны порождают геополитическое соперничество государств, конфликтные ситуации в международных отношениях, грубые ошибки и просчёты в области внешней политики той или иной страны или блока государств, руководимых политиками.

Революции и войны — извечные спутники в истории цивилизаций, народов и государств. Революции обычно отражают назревшие, требующие срочного разрешения потребности той или страны, того или иного общества в модернизации (политической, экономической, духовнокультурной). Войны порождают геополитическое соперничество государств, конфликтные ситуации в международных отношениях, грубые ошибки и просчёты в области внешней политики той или иной страны или блока государств, руководимых политиками. После Бородина армия Наполеона оставалась ещё Великой и русский главнокомандующий, считал, что важен результат войны, а не исход сражения. После вечерних перекличек, когда был выяснен масштаб потерь, он приказал отступать. Три арьергардных боя 27-29 августа 1812 г. – под Звенигородом, при Можайске и селе Крымском доказали, что Русская армия не утратила боеспособность. «Кровопролитное дело» Милорадовича при с. Крымском, продолжавшееся весь день, заставило отступить неприятеля. Однако близость Москвы «удваивала» напор Великой армии.

После Бородина армия Наполеона оставалась ещё Великой и русский главнокомандующий, считал, что важен результат войны, а не исход сражения. После вечерних перекличек, когда был выяснен масштаб потерь, он приказал отступать. Три арьергардных боя 27-29 августа 1812 г. – под Звенигородом, при Можайске и селе Крымском доказали, что Русская армия не утратила боеспособность. «Кровопролитное дело» Милорадовича при с. Крымском, продолжавшееся весь день, заставило отступить неприятеля. Однако близость Москвы «удваивала» напор Великой армии. Убийственным промахом русского Военного министерства, о котором ни слова не говорили ни современники, ни историки, был отказ от укрепления городов, крепостей и монастырей. Русская армия готовилась защищать страну в полевых сражениях, как в древней Спарте, где запрещалось обносить города стенами и искать за ними убежища. Оборона 1812 г. разительно отличалась от 1707-1708 гг., когда перед нашествием Карла XII, устраивалась полоса защиты от Пскова до Чернигова, а крупные города - Смоленск, Великий Новгород, Псков, и Москва, обращались в твердыни, не подлежащие капитуляции.

Убийственным промахом русского Военного министерства, о котором ни слова не говорили ни современники, ни историки, был отказ от укрепления городов, крепостей и монастырей. Русская армия готовилась защищать страну в полевых сражениях, как в древней Спарте, где запрещалось обносить города стенами и искать за ними убежища. Оборона 1812 г. разительно отличалась от 1707-1708 гг., когда перед нашествием Карла XII, устраивалась полоса защиты от Пскова до Чернигова, а крупные города - Смоленск, Великий Новгород, Псков, и Москва, обращались в твердыни, не подлежащие капитуляции. Победы в войнах прежде всего определяются духовной составляющей. «На войне моральный фактор относится к физическому как 3:1» - утверждал Наполеон. Считается, что духовные силы поддаются лишь общей оценке, а не точному учёту и «беспрестанно оказываются за пределами расчётливого разума». Военные психологи указывали на необходимость использования неисчерпаемых запасов психической энергии и близко подошли к понятию силового поля, используя термины боевой дух, боеспособность, воинственность, «коллективное (групповое) настроение», «психическая сила»

Победы в войнах прежде всего определяются духовной составляющей. «На войне моральный фактор относится к физическому как 3:1» - утверждал Наполеон. Считается, что духовные силы поддаются лишь общей оценке, а не точному учёту и «беспрестанно оказываются за пределами расчётливого разума». Военные психологи указывали на необходимость использования неисчерпаемых запасов психической энергии и близко подошли к понятию силового поля, используя термины боевой дух, боеспособность, воинственность, «коллективное (групповое) настроение», «психическая сила» Классические рассуждения о причинах Февральской революции сводятся к нехитрой схеме: царизм зашел в тупик, а доведенные до отчаяния массы (рабочие, крестьяне, солдаты) подняли восстание. Тогда для спасения страны группа генералов отправилась к государю, чтобы разъяснить ему всю тяжесть сложившегося положения. В результате Николай принял решение отречься от престола. Однако факты четко показывают, сколь наивна эта расхожая версия.

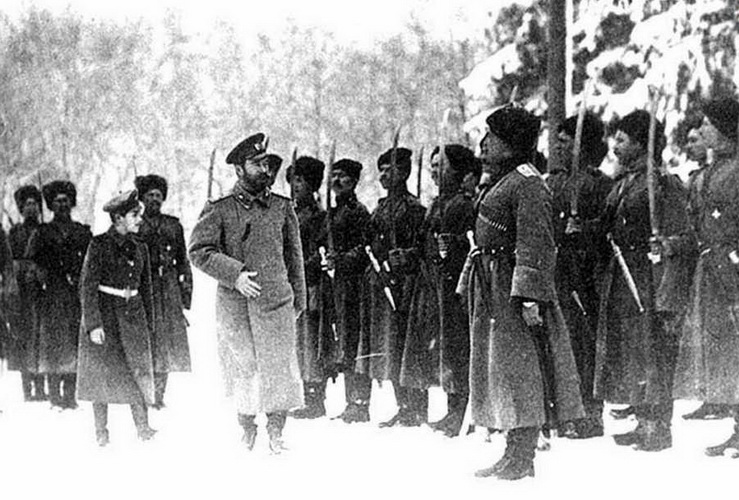

Классические рассуждения о причинах Февральской революции сводятся к нехитрой схеме: царизм зашел в тупик, а доведенные до отчаяния массы (рабочие, крестьяне, солдаты) подняли восстание. Тогда для спасения страны группа генералов отправилась к государю, чтобы разъяснить ему всю тяжесть сложившегося положения. В результате Николай принял решение отречься от престола. Однако факты четко показывают, сколь наивна эта расхожая версия. Генерал Деникин считал Февральскую революцию неизбежным историческим процессом. Деникин считает, что несмотря на то, что десятки поколений людей воспитывались на формуле, как он сам говорит: «За Веру, Царя и Отечество», этот лозунг мало укоренился в сознании основной массы населения. И когда в декабре 1907 года Деникин ехал из Харбина в Петроград, то что он видел в пути, повторяло с фотографической точностью то, что произошло в феврале 1917 года, лишь масштабы были меньше.

Генерал Деникин считал Февральскую революцию неизбежным историческим процессом. Деникин считает, что несмотря на то, что десятки поколений людей воспитывались на формуле, как он сам говорит: «За Веру, Царя и Отечество», этот лозунг мало укоренился в сознании основной массы населения. И когда в декабре 1907 года Деникин ехал из Харбина в Петроград, то что он видел в пути, повторяло с фотографической точностью то, что произошло в феврале 1917 года, лишь масштабы были меньше.

Воспоминания иностранных послов о русской революции 1917 г. представляют большой интерес для исследователей. Не случайно воспоминания послов Франции и Англии были переведены и опубликованы в советской России еще в начале 20-х годов, и с тех пор неоднократно переиздавались. Все эти издания трудно считать образцовыми: несовершенство перевода, сокращения, ошибки; но в тоже время, они, несомненно, сыграли большую роль в расширении источниковой базы.

Воспоминания иностранных послов о русской революции 1917 г. представляют большой интерес для исследователей. Не случайно воспоминания послов Франции и Англии были переведены и опубликованы в советской России еще в начале 20-х годов, и с тех пор неоднократно переиздавались. Все эти издания трудно считать образцовыми: несовершенство перевода, сокращения, ошибки; но в тоже время, они, несомненно, сыграли большую роль в расширении источниковой базы. В XVIII-XIX веках понятия «Малая» и «Великая Русь» были рассмотрены в трудах В.Н. Татищева, А.И. Мусина-Пушкина, М.А. Максимовича, В.И. Ламанского, В.О. Ключевского и др. Особенностью освещения этой темы являлось использование не совсем точных названий, которые не учитывали происхождение и развитие терминов. Более глубокому и детальному исследованию указанные категории были подвергнуты в XX веке. По мнению многих историков, «Малая Русь» - это название, придуманное в XIV веке греческими православными иерархами для того, чтобы различать 2 части бывшего Древнерусского государства.

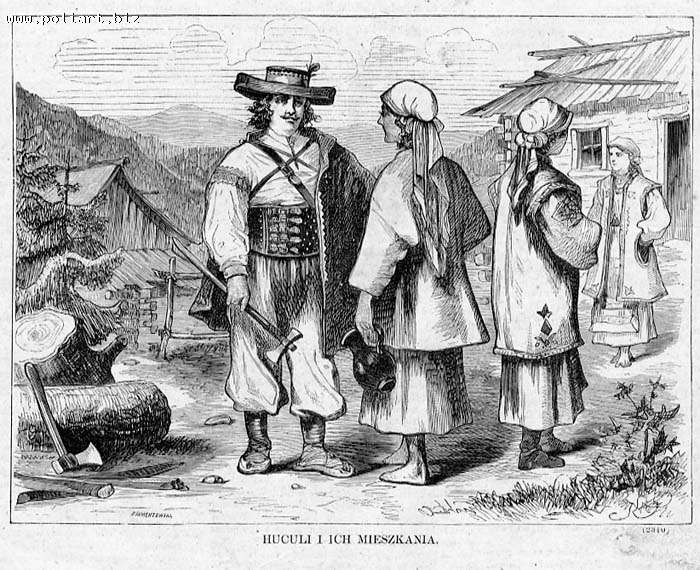

В XVIII-XIX веках понятия «Малая» и «Великая Русь» были рассмотрены в трудах В.Н. Татищева, А.И. Мусина-Пушкина, М.А. Максимовича, В.И. Ламанского, В.О. Ключевского и др. Особенностью освещения этой темы являлось использование не совсем точных названий, которые не учитывали происхождение и развитие терминов. Более глубокому и детальному исследованию указанные категории были подвергнуты в XX веке. По мнению многих историков, «Малая Русь» - это название, придуманное в XIV веке греческими православными иерархами для того, чтобы различать 2 части бывшего Древнерусского государства. Русины-лемки — самая западная часть восточнославянской этноязыковой общности. Историческая территория лемков, занимавшая северные склоны Карпатского хребта, глубоким клином вдавалась в область проживания западных славян, отделяя поляков на севере от словаков на юге. Географическая изолированность и оторванность от других восточнославянских народов, горная среда обитания и влияние западнославянских соседей обусловили этнокультурную специфику русинов-лемков, сохранивших многие архаичные черты.

Русины-лемки — самая западная часть восточнославянской этноязыковой общности. Историческая территория лемков, занимавшая северные склоны Карпатского хребта, глубоким клином вдавалась в область проживания западных славян, отделяя поляков на севере от словаков на юге. Географическая изолированность и оторванность от других восточнославянских народов, горная среда обитания и влияние западнославянских соседей обусловили этнокультурную специфику русинов-лемков, сохранивших многие архаичные черты.

Доминантой донациональной идентичности русинов в XIX - начале XX в являлся конфессиональный фактор: принадлежность к «русской вере» - христианству восточного обряда. Выражением этой идентичности являлся целый ряд этнонимов с корнем рус- (в первую очередь, руснак), которые проявляли отчетливые этноязыковые черты, связанные, в частности, с восточнославянскими языковыми особенностями. Параллельно у русинов и представителей переходных групп функционировали другие варианты донациональной идентичности, в частности, выраженные в локальных названиях или же, например, популярном на русинско-словацком пограничье этнониме словяк.

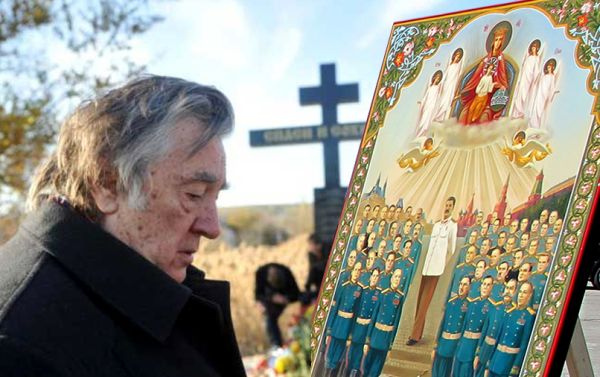

Доминантой донациональной идентичности русинов в XIX - начале XX в являлся конфессиональный фактор: принадлежность к «русской вере» - христианству восточного обряда. Выражением этой идентичности являлся целый ряд этнонимов с корнем рус- (в первую очередь, руснак), которые проявляли отчетливые этноязыковые черты, связанные, в частности, с восточнославянскими языковыми особенностями. Параллельно у русинов и представителей переходных групп функционировали другие варианты донациональной идентичности, в частности, выраженные в локальных названиях или же, например, популярном на русинско-словацком пограничье этнониме словяк. Общественный интерес к личности многолетнего руководителя советской страны И. В. Сталина, в частности его отношению к религии на различных этапах политической деятельности и государственной карьеры, не снижается. Весьма важной представляется тема отношения вождя к религиозному вопросу в период становления советского государства в 1917—1923 гг. В исторической публицистике продолжает дебатироваться вопрос, была ли у Сталина в то время какая-либо особая «либеральная» линия или его позиция не отличалась от жестких антицерковных установок других большевистских вождей?

Общественный интерес к личности многолетнего руководителя советской страны И. В. Сталина, в частности его отношению к религии на различных этапах политической деятельности и государственной карьеры, не снижается. Весьма важной представляется тема отношения вождя к религиозному вопросу в период становления советского государства в 1917—1923 гг. В исторической публицистике продолжает дебатироваться вопрос, была ли у Сталина в то время какая-либо особая «либеральная» линия или его позиция не отличалась от жестких антицерковных установок других большевистских вождей?