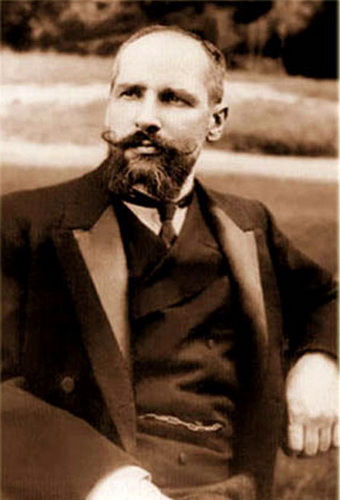

Общерусский проект сформулированный премьер-министром Российской империи П.А. Столыпиным исходил из постепенного и неизбежного размывания сословного строя, демократизации социальной системы России. Столыпин предполагал создание политической нации, ядром которой стал бы русский народ, вполне традиционно понимаемый как триединство великорусов, малорусов и белорусов.

Общерусский проект сформулированный премьер-министром Российской империи П.А. Столыпиным исходил из постепенного и неизбежного размывания сословного строя, демократизации социальной системы России. Столыпин предполагал создание политической нации, ядром которой стал бы русский народ, вполне традиционно понимаемый как триединство великорусов, малорусов и белорусов.