Церковный музыкант является одним из обязательных участников богослужения. Во время богослужения звучат голоса священнослужителей, чтецов и певцов, которые формируют звуковое и, выражению А.М. Лидова, сакральное пространство храма [1]. Большое значение для создания необходимой в храме атмосферы, помогающей восприятию и осознанию высоких истин, имеет деятельность церковного регента, чье творчество стало темой исследования Н. Разумовского (XIX в.), современных российских искусствоведов С. Зверевой, М. Рахмановой и А. Наумова, Н. Балуевой, Н. Денисова. Основанием нашего исследования, выявляющего необходимые для регента духовно-нравственные качества, которые оказывают непосредственное влияние на характер музыкального творчества церковного музыканта послужили работы Л.В.Левшун [2].

Церковный музыкант является одним из обязательных участников богослужения. Во время богослужения звучат голоса священнослужителей, чтецов и певцов, которые формируют звуковое и, выражению А.М. Лидова, сакральное пространство храма [1]. Большое значение для создания необходимой в храме атмосферы, помогающей восприятию и осознанию высоких истин, имеет деятельность церковного регента, чье творчество стало темой исследования Н. Разумовского (XIX в.), современных российских искусствоведов С. Зверевой, М. Рахмановой и А. Наумова, Н. Балуевой, Н. Денисова. Основанием нашего исследования, выявляющего необходимые для регента духовно-нравственные качества, которые оказывают непосредственное влияние на характер музыкального творчества церковного музыканта послужили работы Л.В.Левшун [2].

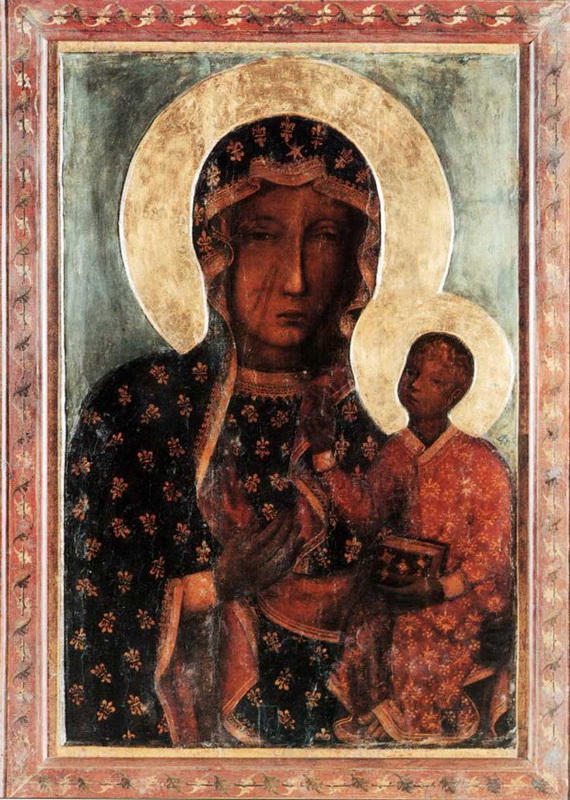

Предание присваивает авторство Ченстоховской иконы Богородицы апостолу Луке, написавшему одно из четырех Евангелий и Деяния Апостолов. Оно указывает на Иерусалим, как на место написания этого образа, точнее, на так называемую Сионскую горницу в Иерусалиме, в которой Иисус Христос совершил Тайную Вечерю накануне Своих крестных страданий и смерти. Есть мнение, что евангелист Лука написал всего до 70-ти икон Богоматери, в число которых входит и Ченстоховская, но исследователь Кондаков Н.П. не считает его достоверным. Ученый считает, что «греческое предание знало о существовании лишь одной иконы, приписываемой евангелисту Луке, и только обычное смешение оригиналов со списками и перерыв преданий с падением Византии породили разнообразные иконы письма евангелиста Луки».

Предание присваивает авторство Ченстоховской иконы Богородицы апостолу Луке, написавшему одно из четырех Евангелий и Деяния Апостолов. Оно указывает на Иерусалим, как на место написания этого образа, точнее, на так называемую Сионскую горницу в Иерусалиме, в которой Иисус Христос совершил Тайную Вечерю накануне Своих крестных страданий и смерти. Есть мнение, что евангелист Лука написал всего до 70-ти икон Богоматери, в число которых входит и Ченстоховская, но исследователь Кондаков Н.П. не считает его достоверным. Ученый считает, что «греческое предание знало о существовании лишь одной иконы, приписываемой евангелисту Луке, и только обычное смешение оригиналов со списками и перерыв преданий с падением Византии породили разнообразные иконы письма евангелиста Луки». Наблюдая переплетение в жизненном обиходе народные и христианские традиции, слыша старинные религиозные песни, наполненные современными лирическими интонациями, мы заинтересовались проблемой взаимовлияния, взаимопроникновения двух, казалось, таких разных пластов национальной культуры: народной, устной традиции и церковной, письменной традиции. Изучая проблему, мы пришли к выводу, что и фольклорная, и церковная певческая культура является народной. Актуальным для нас стал вопрос мировоззренческой основы народного искусства.

Наблюдая переплетение в жизненном обиходе народные и христианские традиции, слыша старинные религиозные песни, наполненные современными лирическими интонациями, мы заинтересовались проблемой взаимовлияния, взаимопроникновения двух, казалось, таких разных пластов национальной культуры: народной, устной традиции и церковной, письменной традиции. Изучая проблему, мы пришли к выводу, что и фольклорная, и церковная певческая культура является народной. Актуальным для нас стал вопрос мировоззренческой основы народного искусства. С момента принятия христианства на землях современной Белоруссии, составлявших в то время западную часть Киевской Руси, стала расцветать мощная славянская христианская культура, основанная на византийской православной традиции. В Х – ХІІІ вв. достигли высокого уровня развития литература, архитектура, живопись, прикладное искусство, музыка. Все эти отрасли культуры опирались на восточно-христианскую духовность и имели глубоко церковный характер.

С момента принятия христианства на землях современной Белоруссии, составлявших в то время западную часть Киевской Руси, стала расцветать мощная славянская христианская культура, основанная на византийской православной традиции. В Х – ХІІІ вв. достигли высокого уровня развития литература, архитектура, живопись, прикладное искусство, музыка. Все эти отрасли культуры опирались на восточно-христианскую духовность и имели глубоко церковный характер. Культурологические исследования свидетельствуют, что всякая культура развивается от религиозного культа. Сакральная музыкально-певческая культура оказала решающее влияние на формирование народно-песенной религиозной культуры. Одним из интереснейших явлений в славянской народно-песенной культуре является духовный стих. Культурное явление «духовный стих» на Белой Руси имело различные названия: кант, псальма, религиозная песня, в последнее время его называют «песня богогласника». Но все эти термины отражают одно понятие – духовный стих. Духовный стих – это жанр народно-песенного искусства, распространенный среди восточных славян. Для духовного стиха характерно религиозное содержание [11, 325; 12, 187].

Культурологические исследования свидетельствуют, что всякая культура развивается от религиозного культа. Сакральная музыкально-певческая культура оказала решающее влияние на формирование народно-песенной религиозной культуры. Одним из интереснейших явлений в славянской народно-песенной культуре является духовный стих. Культурное явление «духовный стих» на Белой Руси имело различные названия: кант, псальма, религиозная песня, в последнее время его называют «песня богогласника». Но все эти термины отражают одно понятие – духовный стих. Духовный стих – это жанр народно-песенного искусства, распространенный среди восточных славян. Для духовного стиха характерно религиозное содержание [11, 325; 12, 187]. Переиздание в 2006 – 2007 гг. капитальной работы

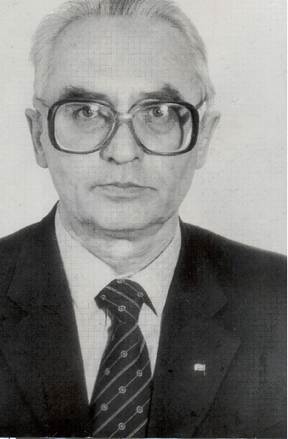

Переиздание в 2006 – 2007 гг. капитальной работы  Сайт Западная Русь начинает публикации некоторых статей выдающегося белорусского историка- западнорусиста Игоря Вацлововича Оржеховского (1933 -+2002 гг.) с биографической статьи о нем, написанной кандидатом исторических наук В.В. Сергеенковой.

Сайт Западная Русь начинает публикации некоторых статей выдающегося белорусского историка- западнорусиста Игоря Вацлововича Оржеховского (1933 -+2002 гг.) с биографической статьи о нем, написанной кандидатом исторических наук В.В. Сергеенковой. Развитие православной богослужебной формы в обряде Греко-католической церкви Речи Посполитой: противоречия и модификации.

Развитие православной богослужебной формы в обряде Греко-католической церкви Речи Посполитой: противоречия и модификации. Сакральное аудиальное пространство создается в процессе богослужения и воспринимается сознанием как принципиально отличное от обыденной реальности и исключительно ценное, связанное со значением отделенности, сокрытости, неприкосновенности, или, отмечает А.П. Забияко, «исполненное благодатной иночеловеческой силы». Проявляет сакральное аудиальное пространство литургическое пение – явление, которое исполнено благодатной силой, вводящее и исполнителя, и слушателя в сферу иночеловеческого бытия.

Сакральное аудиальное пространство создается в процессе богослужения и воспринимается сознанием как принципиально отличное от обыденной реальности и исключительно ценное, связанное со значением отделенности, сокрытости, неприкосновенности, или, отмечает А.П. Забияко, «исполненное благодатной иночеловеческой силы». Проявляет сакральное аудиальное пространство литургическое пение – явление, которое исполнено благодатной силой, вводящее и исполнителя, и слушателя в сферу иночеловеческого бытия. Жители Кобрина хорошо знают памятник генералиссимусу А.В.Суворову, который стоит на высоком постаменте у развилки улиц Советской и Пушкина. Несколько поколений жителей нашего города родились и выросли с того времени, как был установлен этот памятник. Накануне 280-летнего юбилея со дня рождения А.В.Суворова есть повод напомнить историю скульптуры человека, с именем которого так тесно связан Кобрин. Итак, начнем с «физики», т.е. только цифры и факты. Скульптурное изображение А.В.Суворова в полный рост появилось в Кобрине в 1964 году. Ранее, в 1950 г., были установлены два бронзовых бюста полководца: перед входом в музей и на центральной аллее парка имени Суворова. Открытие нового памятника состоялось накануне праздника Первомая, 30 апреля 1964 года при стечении большого числа людей.

Жители Кобрина хорошо знают памятник генералиссимусу А.В.Суворову, который стоит на высоком постаменте у развилки улиц Советской и Пушкина. Несколько поколений жителей нашего города родились и выросли с того времени, как был установлен этот памятник. Накануне 280-летнего юбилея со дня рождения А.В.Суворова есть повод напомнить историю скульптуры человека, с именем которого так тесно связан Кобрин. Итак, начнем с «физики», т.е. только цифры и факты. Скульптурное изображение А.В.Суворова в полный рост появилось в Кобрине в 1964 году. Ранее, в 1950 г., были установлены два бронзовых бюста полководца: перед входом в музей и на центральной аллее парка имени Суворова. Открытие нового памятника состоялось накануне праздника Первомая, 30 апреля 1964 года при стечении большого числа людей. Параграф из монографии Л. А. Густовой «Пою Тебе, Господи, Боже мой! (певческая культура Белорусской Православной Церкви)»

Параграф из монографии Л. А. Густовой «Пою Тебе, Господи, Боже мой! (певческая культура Белорусской Православной Церкви)»

В Гродно ежегодно проходят Карские чтения, которые организовывает Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. В XII Международных научных чтениях, прошедших в конце весны и посвященных предстоящему 150-летию со дня рождения ученого, принял участие его правнук Александр Карский.

В Гродно ежегодно проходят Карские чтения, которые организовывает Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. В XII Международных научных чтениях, прошедших в конце весны и посвященных предстоящему 150-летию со дня рождения ученого, принял участие его правнук Александр Карский.  Двадцатого декабря 2010 года исполнится 150 лет со дня рождения академика Евфимия Фёдоровича Карского, выдающегося филолога-славяниста, этнографа, фольклориста, палеографа, основоположника белорусской филологии и языкознания. Его перу принадлежит более 700 работ по славистике, белорусистике, русистике. Ефимий Карский является одним из классиков филосовской школы западнорусизма, утверждающей, что белорусы являются самобытной, но неотъемлемой частью русского народа. Жизнь и творчество Карского пришлась на переломный период истории России и Белоруссии. Октябрьский переворот трагически отразилося и на его судьбе и на его творчестве. Он был оболган большевиками и его труды незаслуженно забыты на долгие десятилетия.

Двадцатого декабря 2010 года исполнится 150 лет со дня рождения академика Евфимия Фёдоровича Карского, выдающегося филолога-славяниста, этнографа, фольклориста, палеографа, основоположника белорусской филологии и языкознания. Его перу принадлежит более 700 работ по славистике, белорусистике, русистике. Ефимий Карский является одним из классиков филосовской школы западнорусизма, утверждающей, что белорусы являются самобытной, но неотъемлемой частью русского народа. Жизнь и творчество Карского пришлась на переломный период истории России и Белоруссии. Октябрьский переворот трагически отразилося и на его судьбе и на его творчестве. Он был оболган большевиками и его труды незаслуженно забыты на долгие десятилетия. Родился Иосиф Семашко 25 декабря 1798 г. в с. Павловке, Липовецкого уезда, Киевской губернии.

Родился Иосиф Семашко 25 декабря 1798 г. в с. Павловке, Липовецкого уезда, Киевской губернии.