предыдущее - в начало главы - далее

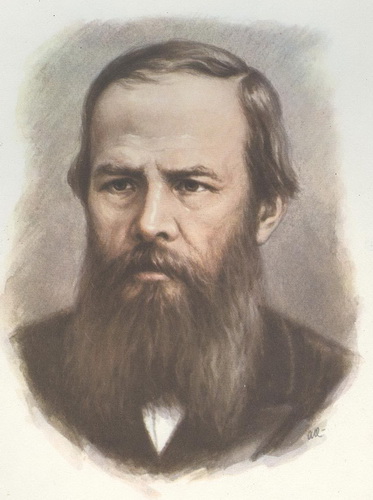

3.3.О жизни и творчестве Ф. М. Достоевского на страницах «Церковно-Общественного Вестника»

Последний год жизни Ф. М. Достоевского, его смерть и похороны получили достаточно полное освещение в воспоминаниях его жены А. Г. Достоевской, а также ряда других современников писателя – А. С. Суворина, И. И. Попова и др. Еще большим было число людей, выразивших в своих письмах соболезнование и скорбь в связи с кончиной любимого писателя. Один из них профессор С.-Петербургской духовной академии М. О. Коялович в письме от 31 января 1881 года к своему другу, бывшему попечителю Виленского учебного округа И. П. Корнилову, только что вернувшемуся с лечения за границей, по этому поводу сообщал: «С великой радостью узнал о Вашем приезде и душой стремился приветствовать с возвращением на Родину, да и разделить (увы!) общую нашу скорбь о великой русской утрате Ф.М. Достоевского: но как нарочно с воскресения – вечера я стал терять голос и насильно его поправляю сидением дома… Это должно быть мне наказанием за мои речи в эти нелучшие времена. Завтра выберусь на похороны и хотя постараюсь быть незримым, чтобы не говорить на воздухе, но постараюсь как-нибудь навестить Вас Иван Петрович и узнать как Ваше здоровье» [143, с. 44– 71].

Последний год жизни Ф. М. Достоевского, его смерть и похороны получили достаточно полное освещение в воспоминаниях его жены А. Г. Достоевской, а также ряда других современников писателя – А. С. Суворина, И. И. Попова и др. Еще большим было число людей, выразивших в своих письмах соболезнование и скорбь в связи с кончиной любимого писателя. Один из них профессор С.-Петербургской духовной академии М. О. Коялович в письме от 31 января 1881 года к своему другу, бывшему попечителю Виленского учебного округа И. П. Корнилову, только что вернувшемуся с лечения за границей, по этому поводу сообщал: «С великой радостью узнал о Вашем приезде и душой стремился приветствовать с возвращением на Родину, да и разделить (увы!) общую нашу скорбь о великой русской утрате Ф.М. Достоевского: но как нарочно с воскресения – вечера я стал терять голос и насильно его поправляю сидением дома… Это должно быть мне наказанием за мои речи в эти нелучшие времена. Завтра выберусь на похороны и хотя постараюсь быть незримым, чтобы не говорить на воздухе, но постараюсь как-нибудь навестить Вас Иван Петрович и узнать как Ваше здоровье» [143, с. 44– 71].

Разумеется, что такого рода откликов на постигшее Россию горе здесь не перечесть. В какой-то степени такую роль взяла на себя русская периодическая печать, помещавшая на своих страницах некрологи, телеграммы-соболезнования, письма читателей и официальных лиц. Наибольшую активность в этом деле проявляли газеты «Новое время» А. С. Суворина и «Церковно-общественный вестник» («ЦОВ») А. И. Поповицкого. Будучи изданиями, по-разному оценивавшими место и роль Достоевского в жизни общества, они по-своему освещали и кончину писателя: «новое Время» как орган активно участвовавший в формировании русского национального сознания и тяготевшей в сторону самодержавной власти, а «ЦОВ» как издание православное, но с определенным намеком либерализма. Последнее выходило три раза в неделю (среда, пятница, воскресенье) и имело отделы: официальный (сообщение по правительственному и духовному ведомствам), иностранный, некрологи, библиография и др. большинство номеров газеты начиналось с редакционной статьи, как бы подводивших итог о наиболее важных, получивших отклик в обществе статей газеты.

Скорбную весть о кончине Ф. М. Достоевского газета «ЦОВ» (№14 от 1 февраля 1881 года, воскресенье) поместила в отделе «Внутренние известия», причем на самом видном месте: «В среду 28-го января, в девятом часу вечера, скончался от болезни легких Федор Михайлович Достоевский…». Далее после краткого изложения жизни и трудов писателя на литературно-общественном поприще, газета давала своеобразный пересказ того, что было опубликовано в субботнем номере «Нового Времени»: «Сегодня не стало Достоевского, искреннего и благороднейшего служителя правды. Он угас в три дня, угас в расцвете таланта, в полном расцвете надежд на дальнейшую деятельность, на борьбу, на защиту дорогих прав человека. Это огромная потеря не для одной русской литературы, но и для всего русского человека, для всякого у кого осталась в душе хоть какая искренность, для всякого, чье сердце страдало, чей ум волновался сомнением, кто горел хоть минуту любовью к истине и ближнему… Умер не только писатель, умер учитель, умер благородный человек, достойный самых искренних слез». После подробного описания самой болезни писателя, его предсмертного состояния и самого ухода из земной жизни, а также сочувственных отзывов других российских газет о Ф. М. Достоевском издание высказало и свое отношение к случившемуся: «Россия в лице его потеряла не только великого писателя, но и писателя христианина. Федор Михайлович был глубоко и искренне религиозен, и в вопросах веры он был не только виртуозом, но испытывающим. Область религии всегда интересовала в своих сочинениях, он много раз касался ―церковных вопросов. Глубокий психолог и знаток человеческого сердца, он умел выяснить в своих сочинениях такие проявления религиозного чувства, такие стороны церковно-общественной жизни, которые часто не поддавались перу людей, всю жизнь свою посвятивших изучению дел, касающихся религии. Мир праху доброго человека и христианина».

Затем газета сообщала самую разнообразную информацию о похоронах писателя: «Вынос тела покойного последовал в субботу в 11 часов утра, а из его квартиры, за гробом великого писателя шли массы народа, несли бесчисленное множество венков от разных лиц и учреждений. Погребение назначено в воскресенье, после обеда в Александро-Невской Лавре. По распоряжению высокопреосвященного митрополита Исидора, место погребения Ф. М. Достоевского отведено на кладбище Александро-Невской лавры безвозмездно. В день похорон, в воскресенье, богослужение совершил наместник лавры отец Симеон, лично знавший покойного, а отправлять отпевание будет преосвященный викарий Нестор в сослужении с архимандритами. Все это безвозмездно. Певчие Исаакиевского собора взяли на себя труд дважды в день петь при панихиде и отпевать прах покойного в лавре. Во время процесса также безвозмездно будет участвовать и хор Владимирской церкви. Всякий несет дань уважения русскому таланту, русскому человеку…».

Ниже отмечалось, что «А. Г. Достоевская, вдова писателя, получила письмо от министра финансов, которым господин Абаза уведомил ее, что Государь Император во внимании услуг, оказанных покойным ее мужем русской литературе, и «в которой он занимал одно из самых почетных мест», назначил ей нераздельно с детьми ежегодную пенсию в 2000 рублей. Таким образом, «Русский царь становиться во главе того почета, который оказывается памяти русского писателя, мыслителя, защитника бедных и угнетенных, писателя, который начал Божию искру во всяком человеке, как бы низко не стоял он на общественной лестнице». При описании прощания с писателем газета подчеркивала, что «люди всех состояний шли и подъезжали к тому дому, в котором он жил. Тут были и высокопоставленные лица и светские дамы, и все старались пробиться сквозь сплошную толпу. Великий князь Дмитрий Константинович был в числе тех, которые пришли поклониться праху погибшего писателя». Сообщалось также, что «А. Г. Достоевская получила из Рима от Его Императорского Высочества, В. К. Сергия и Павла Александровича следующую телеграмму: «Искренне сочувствуем вашему несчастию; имели счастливый случай знать вашего покойного мужа лично и ценить его большой талант, сердце столь полное любви к родине и ближнему и его благодетельное влияние; разделяем общее горе и понимаем потерю, понесенную вами и всю глубину вашего горя: да поддержит Вас Бог». Очередной номер «ЦОВ» (№ 15 – 4 февраля) много внимания уделил погребению праха Ф. М. Достоевского. В частности, подчеркивалось, что «пожелавших сказать слово или прочитать стихи» было так много, что не всем им удалось исполнить это желание: «От женщин пожелала, например, говорить госпожа Архангельская, но когда она пробралась к ограде кладбища, то церемония уже закончилась. Все венки потом были сложены на могиле Ф. М. Достоевского.

Долго еще до самой вечерни толпился у могилы народ; многие уносили на память цветы из венков и старались добыть хотя бы просто зеленую веточку. В этом общем сочувствии писателю, в этой горячей любви к нему, выразившейся так рельефно, виден рост нашего общества, движение общественного сознания. Благо тому обществу, которое научается ценить своих деятелей».

Студенты Московской духовной академии прислали следующую телеграмму на имя супруги Ф. М. Достоевского: «Многоуважаемая Анна Григорьевна! Жгучею болью отозвалась в сердцах наших весть о смерти глубоко уважаемого нами супруга вашего! Позвольте же нам разделить с вами великое горе свое. Прискорбно, больно видеть нам смерть эту, отнявшую у России честного труженика-печальника и доброй души человека, жалка потеря деятеля, который радовался радостями русского народа и страдал его страданиями, который носил в сердце своем тяготы алчущих, жаждущих. Униженных и оскорбленных, который любил свою родину истинной любовью! Он любил не идеализированную Русь. А Русь со всеми ее слабостями и недостатками. Будучи далеким от того, чтобы восторгаться идеальными совершенствами русской жизни русского народа, он вместе с тем далек был от намерения бросаться грязью в эту жизнь и в этот народ. В самых невылазных болотах русской жизни русского быта он старался находить драгоценную жемчужину широко-доброй русской души и действительно находил ее. Самая даже маленькая черточка образа Божьего в человеке дорога была ему, потому что она являлась для него залогом лучшего будущего, залогом возможных лучших отношений между людьми.

Жалка нам потеря общего друга, который имел столь всеобъемлющее и любвеобильное сердце, что способен был примерить с собою самых разномыслящих людей, что почти всех их заставить подавать ему руку! Больно и горько нам видеть смерть истинного русского человека, который больше всех понял душу и сердце своего народа и уже, поэтому более других способен был указать ему его истинный идеал. Почивший любимец наш, ты сам советовал нам повторять всегда: упокой Господи всех усопших! В этот день, с великою скорбью, мы применяем теперь эти слова к тебе самому! Мир праху твоему, честный труженик на русской ниве! Да будет тебе, добрый человек, любовь Божия на небесах наградой за любовь твою к братьям о Христе. От лица всех студентов московской духовной академии Иван Яхонтов».

На девятый день после кончины великого русского писателя в газете (№ 15 от 4 февраля 1881 года) началась публикация воспоминаний о Ф. М. Достоевском писательницы Л. Симоновой. В последующем они печатались в номерах 16, 17 и 18-ом «ЦОВ».

Прочтение воспоминаний Л. Симоновой не могло не вызвать желания побольше узнать об этом человеке. Поиски имени этой женщины в воспоминаниях А. Г. Достоевской, к сожалению, ничего не дали. В них упоминается лишь некий доктор Симонов, в лечебнице которого писатель лечился в начале 1874 года. Не удалось обнаружить воспоминаний Л. Симоновой и в двухтомнике «Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников» (М.: Художественная литература, 1964). Правда, в библиографическом указателе, составленному к этому изданию С. В. Беловым, в числе 183 авторов воспоминаний о Ф. М. Достоевском было обнаружено имя Л. Симоновой. Однако ссылка на ее публикацию в «ЦОВ» давалась с рядом неточностей, а номер 17-й газеты, в котором была опубликована значительная часть воспоминаний, не был вообще упомянут. Не принесли удовлетворения поиски имени мемуаристки в самых разнообразных энциклопедиях. И только в Интернете удалось найти о ней какие-то сведения. Оказалось, что «Л. Симонова» – это литературный псевдоним Людмилы Христофоровны Хохряковой, родившейся в 1843 году. В «Википедии» указывалось, что Л. Симонова (Хохрякова) во второй половине XIX века была достаточно известной писательницей, автором повестей и рассказов, ряда публицистических, этнографических и других статей, которые публиковались под указанным псевдонимом на страницах «Русского паломника», «Родника», «Восточного обозрения», «Живописного обозрения», «Светоча», «Дня»,

«Церковно-общественного вестника», и других изданий. Писательница долгое время жила на Урале и Сибири, хорошо знала жизнь инородцев, очерки быта которых печатала в разных журналах. Достаточно известными были ее беллетристические произведения-романы «Баской» и «Чертово яблоко», рассказы из жизни раскольников – «Беглые», «Убила», «Отдохнуть бы». Отдельно были изданы ее книги: «Оленька» (Спб., 1876), «Лаача. Очерки из быта вогуличей», (СПб., 1882); «Эзе. Очерки из быта остяков» (СПб., 1883). В 1900 году в «Туркестанском сборнике» были напечатаны записанные ею со слов очевидцев «Воспоминания о взятии Самарканда», посвященные событиям 1868 года, когда его заняли украинские войска с последующим включением в состав России [124]. Примечательно, что в «Википедии» в то же время не было ни одного слова о Симоновой (Хохряковой) как автора воспоминаний о Ф. М. Достоевском. Последнее делает весьма актуальным публикацию их в нашем издании.

Различные материалы, касающиеся жизни и деятельности писателя, публиковались на страницах «ЛЕВ» и после его похорон. Так в отделе «Современное обозрение» журнала № 18 от 11 февраля сообщалось: «Недавние похороны знаменитого нашего писателя Ф. М. Достоевского вызвали массу статей и воспоминаний о нем, и нельзя не согласиться, что если кто, то именно Достоевский заслуживает особое внимание к себе со стороны общества, считавшего его лучшим своим членом, лучшим и наиболее сильным выразителем его задушевных стремлений. В превосходной статье, напечатанной в «Голосе» В. И. Модестова особенно удачно обрисовывается характер деятельности Достоевского и те идеалы, которыми он жил и которые проводил в своих бессмертных творениях. При запутанности понятий о консерватизме и либерализме, существующих в разных странах и в разные эпохи жизни человечества, Достоевского трудно, по мнению автора, отнести к тому или иному лагерю. Но если под консервативным стремлением понимать охрану существующего, противодействие нововведениям, удержание прав и привилегий известных общественных групп без внимания к целому населению государства, сопротивлению естественному течению народной жизни в политическом, экономическом и нравственном отношениях, а под либеральным и освободительным – стремление к устранению наиболее крупных недостатков действительности, к распространению облегчительных условий жизни в народной массе, к введению новых начал в общественную жизнь, к доставлению законных прав человеческому разуму, – то общественное значение Достоевского определяется само собою. Достоевский говорил г. Модестову, жил и дышал мыслью об освобождении нашего отечества от всевозможных путей, препятствующих появлению действительных сил русского человека, которых он считал великим и могущественным. Он требовал полной свободы печати, полной свободы совести, полного доверия со стороны власти к русскому народу. Он не только желал всего этого, но и верил в осуществление своих желаний, верил гораздо больше, чем позволяют увлекаться такими мечтаниями современные обстоятельства. «У нас, – говорил он в последнем своем дневнике, – гражданская свобода водвориться самая полная, полнее, чем где-либо в мире, в Европе и даже в Северной Америке». А меду тем тот же самый Достоевский за тридцать один год до смерти был присужден к расстрелу и за что? Приговорить человека к лишению жизни за участие в разговорах о строгости цензуры, о возможности улучшений и перемен, которые он ожидал от самого правительства, и т. п. – этому не поверил бы никакой историк России, а между тем это было иногда полною, хотя и жестокою действительностью. Накинем пелену забвения на это печатное прошлое, как забыл его в последствии сам Достоевский, пламеневший столь чистою любовью к свободе и столь горячею верою в обновление своего отечества».

Немалое место в журнале занимала перепечатка материалов о чествовании памяти Ф. М. Достоевского, помещаемых в других российских изданиях: «В ―Молве сообщалось: Торжественное собрание ―С.-Пб. Славянского благотворительного общества в день памяти первоучителя славянства св. Кирилла, 14 февраля, было всецело посвящено чествованию памяти нашего даровитого писателя Ф. М. Достоевского, состоявшего товарищем председателем ―славянского общества. На эстраде большой залы С.-Пб. Городской Думы, в которой происходило собрание, красовался украшенный зеленью тропических растений, исполненный тушью портрет Достоевского. К 8 часам зала переполнилась самою разнообразною публикой. В числе которой в особенности видное место занимала учащаяся молодежь. По прочтении секретарем отчета о деятельности ―общества в 1880 г., чествование памяти Достоевского началось речью председателя профессора К. Н. Бестужева-Рюмина. Память покойного писателя почтил речью также профессор О. Миллер, прочитавший стихотворение Случевского и ―Воспоминания о Достоевском А. Майкова. Особенно интересна речь Н. Н. Страхова, стоявшего в близких отношениях к Достоевскому по сотрудничеству в журналах: Время, Эпоха и Заря и имевшего случай беседовать с ним о разнообразных вопросах. В своей речи г. Страхов, рассматривая литературную деятельность г. Достоевского, выяснилось, обладая, как и другие писатели, чувством благородного негодования и сожаления к недругам России, он никогда не переступал тонкую черту, за которую эти добрые качества становятся недостатками. Достоевский в этом отношении был безупречен – из страданий он никогда не выносил озлобления и всегда был готов страдать безропотно. Около шестидесятого года, когда были в большом ходу литературные чтения и покойный читал в некоторых из них отрывки из своего ―Мертвого дома, он говорил г. Страхову: ―Мне всегда неприятно читать их, выходит так, что я как будто жалуюсь. Одно из главных достоинств Достоевского, по замечанию оратора, заключалось в том, что он признавал за всеми человеческие права и что с каждым своим новым произведением спускался все глубже и глубже в душевные центры, что каждая его картина поражает своею душевною правдою.

Над гробом покойного, – заметил г. Стахов, продолжая свою речь, – раздавались слова: прощение и любовь – идеал христианина. Вот идея, которую отметил Достоевский в своем ―Дневнике. ―В идеале христианина он нашел оправдание своей любви к простому народу и горячему патриотизму». Заканчивая свою речь, оратор обратил внимание на присущую Достоевскому, кроме общей симпатии к оскорбленным и униженным, черту, заключающуюся в стремлении показать темные стороны оторвавшихся людей сороковых годов и нигилистов, причем он менее всего щадил первых из них и относился с отеческою скорбью к последним. По исполнении известным хором любителей под управлением г. Бермана нескольких соответствующих случаю стихотворений и в том числе ―Приди ты, немощный, приди ты, радостный Аксакова, заседание закончилось заключительной речью Ф. О. Миллера, в которой он, на основании ―Дневника, очертил взгляд Достоевского на общинное начало. В последнем, покойный видел задатки нового лучшего строя жизни. Отношение Достоевского к русскому народу и участие его к славянству было, по словам оратора, не случайное, а явилось прямым и логическим последствием всех его воззрений на оскорбленный и приниженный мир.

В ―Петербургском листке приведена выдержка из того ―Русского Инвалида за 1849 г. (22-го декабря № 276), где напечатан приговор по известному делу Буташевича-Петрашевского. Номер этот в настоящее время очень трудно достать и поэтому жаль, что газета не перепечатала целиком заключающего в нем документа, который сделался теперь достоянием истории. Впрочем, «Петербургский Листок» имел ввиду, приводя эту выдержку, не самое дело Петрашевского, а преимущественно отношения к нему покойного Ф. М. Достоевского, из романа которого ―Идиот он затем весьма кстати заимствует страницу, находящуюся в тесной связи с этим делом, так как знаменитый писатель очевидно рассказывает в ней впечатления, пережитые им по объявлении ему вместе с другими участниками того же дела смертного приговора» [69].

Таким образом, публикация «ЦОВ» ряда материалов, связанных с кончиной Ф.М. Достоевского, позволила редакции издания не только выразить по отношению к покойному писателю свое огромное почитание и уважение, раскрыть ранее малоизвестные стороны его жизни и творчества, но и отразить свое идейно-политическое кредо через акцентирование внимания читателя на высказывания писателя. которые казались редакции наиболее правильными по отношению к развитию как русской литературы, так и ко всему общественному движению в России. Завершить анализ опубликованного в «ЦОВ» можно суждением о Достоевском архиепископа Иоанна (Шаховского) из его книги «Беседы с русским народом», опубликованными на страницах современной газеты «Русский Вестник»: ―Достоевский слишком ярок, его трудно затемнить или использовать в каких-либо политических целях... Достоевский гениально вскрывает бессмыслие построения человеческого общества на предпосылках материализма. Человек, по Достоевскому, есть существо духовно-физическое, в нем есть два мира — духовный и материальный, и он может нравственно-свободно духом возвышаться над материей...

Достоевский остро вскрывает всю демоническую (анти-Божескую и античеловеческую) сторону принуждения людей к определенному коллективному счастью, понимаемому материалистически. Достоевский показывает, что государственно-принудительное, безбожное счастье есть, в сущности, ад. Вдумайтесь в идею романа «Бесы». Это — пророческая книга о России и о ее судьбах...

Видение мирового зла у Достоевского было глубоким, пророческим, даже, можно сказать, необычайным среди писателей как русской, так и всей мировой литературы.

Автор ―Братьев Карамазовых не только верно видел все изгибы зла, но и указывал верный путь борьбы со злом, путь Божией над ним победы, путь Христовой правды. Это он мог видеть потому, что душа его касалась огненного страдания за людей; и его любовь ко Христу и к людям прошла чрез большое испытание — и страдание — борьбы со злом в его собственной душе.

В произведениях Достоевского звучит могучее, правдивое обличение всех нравственных подделок и социальных утопий, пытающихся без веры в живую душу человека создать человеческое счастье. Счастье может строиться только из бескорыстного, чистого добра, из любви к Богу и человеку» [101].

Поставив точку в этом небольшом исследовании, я через какое-то время вполне случайно наткнулся в своей коллекции старых российских периодических изданий на одну из публикаций, также касающуюся Ф. М. Достоевского, вернее его предков. Речь идет об одном документе, опубликованном на страницах ―Вестника Юго-Западной и Западной России» (Вильно. – 1895 г. – Т. 1. – Кн. 2. – с. 35–37). Оказалось, что его содержание совсем не известно современным исследователям темы «Достоевский и Беларусь» [13]. Вот текст этого документа: «Лета Божьего нарожена тисеча пятсотъ осжьдесятаго мца марца десятаго дня. Передомною Яномъ Грушего лейтвойтомъ Менскнмъ и передъ нами Бурмистры Минскими Иваномъ Филиповичомъ райцы и давники постановившысе обычне въ рачушы земенинъ государски повету МенскомА панъ Стефанъ Ивановичъ Достоевскш сподьнн з малжонкою своею панею Богданою Богдановною одно-стайно оповедали и сами добровильне до книгъ ратушныхъ вызнали ижъ две дворыщи своихъ вдастныхъ дичныхъ паши Богданы Богдановны посподе лежачыхъ ничымъ никому не виниыкъ, ани пенныхъ, которые есть тутъ в мести государскомъ Менскомъ подъ дри-судомъ Местскимъ ратушньшъ противъ церкви святое Пятницы обмежу домомъ Ивана Оеанасевича Огиболовича з другое стороны дворыщомъ небожъчика Макара Шышчыча а от болота через улицу против дворыща Олехня Ханковича Самуиловича продали есть и на вечность отъ тыхъ обудву дворыщ посполе лежачыхъ отступили священнику Пятницкому Менскому отцу Евтихею Василевичу за певные пенези то зъ за де-сеть копъ дгрошеи монеты и личбы литовское зо всимъ правомъ власъностю и дедичствомъ ничого сами на себе детей лотомковъ и всихъ близскихъ кровных и повинных своих там в тых дву дворыщах даходав пожытков и ниякого вступу не зоставуючы але и ничымъ непорушне так яко сами тые две дворыща до сего часу мели и держали стым тепер правом ихъ пустили и поступили а на вечные часы напреречонаго, священника Пятницкаго самого жону детей и потомков их таковое право влили и им ку держаню вживаню, и розшыреню водле воли и баченя их тые две дворыща в границах вышей менованых завели и вже от сего часу им поступили и переднами на враде местскомъ, вздали якож и та пан Стефанъ Достоевский з малжонкою своего перед нами вызнали иж тую десеть копъ грошей сполна у водличоных пенезех от священника Пятницкого за тые две дворыща до рукъ своих взяли съ которых от себе самыхъ и потомков своих свещеника Пятницкого жону детей и потомков их квитовали и их с того на вечные часы водными учинили; котороежъ продане оных двох дворыщ и квитоване и взятя за нихъ десети коп грошей перед нами враде местом естъ се стало и за прозбою свещенника Пятницкаго тут же перед нами будучого до книг ратушныхъ записано о которых и сей вьшисъ под печатю местъкою свещеннику выдань писан у Минску. Сергей Матосевич, писар мески Менски».

Документ этот был препровожден в редакцию при нижеследующем письме.

«г. Редактор! Сочувствуя труду вашему для блага и пользы отечества, я решился представить копию документа на бывшие два плаца при Пятницкой церкви в Минске. Церковь эта ныне не существует; но все-таки хорошо будет, если об ней сохранится память в русском народе западного края. Смею надеяться, что эта копия получит место в вашем журнале с прочими древними документами, запоминающими сердцу русского человека про его святыню, насильно присвоенную и уничтоженную римскою пропагандою и полонизмом. Время может истребить и самый документ на ее существование; но не истребить вашего труда переданного в печати народу. Благодарим автора письма за доставление нам этого документа и просьба впредь сообщать нам подобные сведения» [18].

Характерно, что публикация данного документа, судя по всему, не преследовала цель ознакомить читателей издания с родословной писателя Ф. М. Достоевского. К этому времени его имя еще не обрело всероссийской известности. Этот материал был опубликован в ряду других документов под заголовком «Материалы, касающиеся истории Православной Церкви в Западной России».

В проведенном мною исследовании имеется и личностный аспект, отражающий давнюю и крепкую любовь к творчеству великого писателя. Помнится, что весной 1972 года, будучи руководителем музейной практики студентов второго курса исторического факультета Гродненского пединститута, которая проходила в городе на Неве, первое, что я сделал, так это отправился с ребятами в Александро-Невскую лавру к могиле Ф. М. Достоевского, где меня неумело запечатлел какой-то студент с помощью старенького фотоаппарата «Смена».

Из воспоминаний о Федоре Михайловиче Достоевском

Завершаю данный сюжет публикацией выявленной мною на страницах «ЦОВ» воспоминаний о писателе Людмиле Симоновой (Хохряковой).

Не стало Федора Михайловича Достоевского. Тяжкая утрата эта чувствуется всеми. Весь Петербург толпился у гроба человека, страдавшего всю жизнь, но в страдании сумевшего сохранить беззаветную любовь к родине и человечеству. И други и недруги все смешалось в одну толпу; в общей скорби нельзя было распознать людей, восторгавшихся произведениями Достоевского, глубоко любивших и уважавших покойного, от тех, которые позволяли себе глумиться над ним. Все стало быть без изъятия сознали, что оставивший нас человек, как высокий художник, как глубокий психолог и мыслитель, незаменим. Давно ли мы потеряли Писемского, и вот за ним последовал Достоевский. «Старые силы отходят, а на новых, на грядущих людей, пока еще только разбегаются глаза» [126]. Без сомнения, Достоевский был близок и нашему духовенству как романист, поднимавший глубокие религиозные вопросы и защищавший религию и церковь. И с этой стороны другого Достоевского пока не предвидится. В «Церк.-общ. вестнике» за 1876 и 1877 года нам приходилось несколько раз знакомить читателей с Федором Михайловичем, как с автором «Дневника Писателя». Мы приводили многие из его мнений, цитировали его, так что и те из наших читателей, которым не случилось иметь под рукою полных произведений покойного, все-таки отчасти знакомились с Достоевским.

Глубоко уважая покойного, как писателя, и зорко следя за его произведениями, имела счастье знать его и как человека, и как прекрасного семьянина, обожаемого детьми и супругою, — этим добрым гением Достоевского, оберегавшим каждый волос на голове его, подстерегавшим каждый его вздох.

Федор Михайлович был человеком до чрезвычайности впечатлительный, нервный, крайне раздражительный, но добрый, чистосердечный и отзывчивый на каждое искреннее чувство. Быстрые переходы от чрезвычайной ласковости и дружелюбия к взрывам раздражения объясняются его болезненно-потрясенным организмом (вследствие каторги и припадков падучей болезни). Но если в минуты раздражения являлось лицо, искренно преданное ему, со словами чистой приязни и участия, то хотя бы лицо это предстало перед Достоевским в первый раз в жизни, всѐ равно, оно делалось тот час-же его другом, на него изливал он всю глубину своей любви к человеку, ему открывал: всю горечь, накипевшую в душе. Тут конечно и речи не могло быть о церемонных поклонах и избитых речах первого визита. До такой степени он был доверчивым человеком, что к нему можно было прямо придти и сказать:

«Федор Михайлович, я вас ценю и уважаю потому-то и потому-то». Он непременно дружески протянет руку и ответит: «Спасибо! и я люблю вас, потому что уж если вы пришли и сказали мне это так просто; и чистосердечно, то стало быть вы человек добрый и прямодушный». Много людей познакомилось таким образом с Достоевским, особенно женщин. Их тянула к нему сила его слова и глубина мысли. A теперь я расскажу о своем первом посещении и дальнейшем знакомстве моем с Федором Михайловичем, тем более, что при этом часто приходилось беседовать с ним о вопросах близких нашему духовенству. Очень многие из произведений Достоевского заставляли меня переживать такие минуты, какие пережило наше общество, слушая речь знаменитого писателя в Москве, вo время Пушкинского юбилея. Много раз хотелось мне взглянуть на человека, который умеет так потрясать сердцами людей, и убедиться таков ли он запросто, в своей домашней обстановке, каким кажется в, романе или дневнике, т.е автор и человек составляют ли в нем одно и тоже? Решаясь пойти к нему, я ужасно волновалась и много раз отступала, зная, что он человек нервный. Однако в апреле 1876 года, со страшно бьющимся сердцем в сознании всей нелепости своего поступка, я робко в вступила в его кабинет.

Он жил тогда на Песках, у Греческой церкви, нанимая скромную квартирку на третьем этаже. Как теперь вижу его кабинет, маленький, в одно окно; меблировку составляли кожаный диван, письменный стол, заваленный газетами и книгами, несколько плетеных стульев да небольшой столик у стены. Неизменными атрибутами этого столика были стакан холодного чая да пузырьки с какими-то лекарствами. Сам он в то время был худой, желтый, кашлял, жаловался на одышку, говорил сиплым голосом, почти шепотом. Не помню, как я объяснила причину своего: посещения да и объяснила ли ее? Ему не нужно было объяснений, он часто с одного взгляда угадывал все, что творилось внутри человека. Помню только, что он взял меня за руку обеими руками; посадил подле себя на диване, просил успокоиться и заговорил о своих «Дневниках» (их тогда вышло три). Узнав, что я их все читала, он остался доволен и стал жаловаться на то, что у нас нет критиков, серьезно и беспристрастно относящихся к делу, что рецензенты наши избрали странный метод для разбора книг, что они не прочитывают сочинений, а слегка пробегают и высказывают свои мнения или в виде шутки, или в виде брани, более, относящейся более к личности автора, чем к его произведению.

— Вот мои романы «Идиот» и «Подросток» тоже до сих пор не поняты, сказал он между прочим.

Тут я вспомнила, что в «Подростке» меня поразила мысль, высказанная им об атеизме. Мысль эта настолько замечательна и оригинальна, что отрывки, дающие понятие о целом, можно привести и здесь.

Речь шла о людях, потерявших веру в Бога.

«И люди вдруг поняли, что они остались совсем одни и разом почувствовали великое сиротство. Осиротевшие люди тотчас стали бы прижиматься друг к другу теснее и любовнее; они схватились бы за руки, понимая, что теперь лишь одни составляют все друг для друга... Они были бы горды и смелы за себя, но сделались бы робкими друг за друга, каждый трепетал бы за жизнь и за счастье каждого, и пр».

Напомнив ему это место «Подростка», я выразила свое удивление по поводу того, что его атеисты напоминают собою идеальнейших христиан.

— Да, ответил он, мне бы хотелось, чтобы они были такими, но это мечта. Они без Бога перегрызут горло друг другу и больше ничего.

Вскоре после того он добавил:

— А ведь и эту мысль они назовут парадоксом.

Кто они? Ятогда не знала, но потом, вслушиваясь в частое повторение того же местоимения в связи со смыслом фразы, догадалась, что под этим словом он подразумевает современных ему рецензентов.

Я помню, что старалась успокоить его, и высказала мысль, что публика, несмотря ни на какие рецензии ценит его, что молодежь его любит, что женщины особенно зорко следят за ним, читают его и глубоко вдумываются. На мысли о женщинах он остановился.

— Я давно слежу за ними, сказал он, многие были у меня подобно вам, от других я получил письма.

Он начал говорить каким-то нерешительным, задумчивым тоном, но малопомалу явилась сперва теплота, потом горячность в суждении и симпатичные pечи о женщинах полились рекою.

Разумеется, я не буду распространяться о всех подробностях знакомства, а перейду прямо сперва к тому свиданию, в котором Федор Михайлович испытывал меня, а затем приведу его мнение по вопросу о второбрачии духовенства. Две эти сцены тогда же мне показались настолько характерны, что я, по приходе домой, тотчас же записала их, а потому имею возможность довольно верно воспроизвести слова Федора Михайловича.

В конце лета того же 1876;года я начала писать уже известный читателям «Церк.-общ. вестника» рассказ: «Испорченный», и вздумала поделиться этою новостью с Фѐдором Михайловичем. Он был в то время заграницей на водах. Долго я ждала ответа, но ответа не было. Я начала думать, что он просто не удостаивает меня письмом. В сентябре уже кончила

рассказ, как вдруг получаю следующую записку с выговором: «Ваше письмо застало меня в Эме на самом выезде. Прибыв в Старую Руссу, я хворал и писал августовский №. Цензура выбросила печатный лист, надо было написать еще лист в самые последние дни, затем переезд из Старой Русы и искание вашего адреса. Вы, по дамскому обыкновению, не выставляете Вашего адреса при каждом письме: дескать, он должен знать. Но наизусть знать нельзя, а тетрадка с адресами может затеряться (как и случилось). А потому пишу по первому старому, очень неопределенному адресу, и не знаю дойдет ли?

Про здоровье мое я ничего не могу сказать: кажется плохо, больше ничего не знаю. Если приедете, то, конечно переговорим. А теперь очень занят и спешу кончить. И так приходите».

Весь ваш Ф. Достоевский.

Дав время выйти августовскому «Дневнику», я отправилась к Федору Михайловичу. На вопрос мой о здоровье он ответил:

– Плохо. Совсем плохо. Заграницей не поправился, а еще хуже стало. И действительно он страшно изменился. Казался бледным и истомленным. Говорил совсем шепотом, задыхался более прежнего и сильнее кашлял. И по лицу видно было, что он близок к концу — и совсем плох. Мне даже вдруг пришла мысль, что он не доживет до зимы, и эта мысль уколола меня до боли. Чтобы не дать ему понять того, что происходило внутри меня, а

по возможности равнодушным тоном сказала:

– Вы верно простудились?

– Да простудился, – сказал он и вдруг на меня рассердился, именно рассердился. Должно быть за, этот равнодушный тон и за такую, пустую причину болезни, которую я выставила в виде предположения.

– Да простудился, повторил он резко, давно простудился, и теперь простужаюсь, и потом буду простужаться. Вся жизнь простуда, А теперь вот дошел до того, что не могу по лестнице ходить, одышка страшная.

– Так вот причины, вызывающие болезненные явления, и нужно устранять, – сказала я, – это полезнее лекарств.

– То есть, какие же тут причины вы видите? – спросил он уже спокойно.

– Да вот первым делом квартиру нужно переменить чтобы не было этой лестницы.

– А я не хочу, – перебил он меня, – не хочу и не хочу, и снова рассердился. – Пусть борьба. Мне трудно взбираться, а я нарочно буду – значит, я борюсь. Мне вот нынче трудно выходить, да я почти никуда и не хожу, а вот что это должно быть годы старости подходят, все хочется прилечь, отдохнуть, а после, обеда и соснуть, а я, борюсь, и нарочно в этото самое время вот эти самые ноги, которые не хотят двигаться, заставляю ходить, и он указал на свои ноги, обутые в довольно узкие сапоги.

Эти фразы звучали болезненно–раздражительно и производили тяжкое впечатление. Мне так и хотелось его до нельзя прилично одетую фигуру тут же облечь в халат, туфли и уложить в постель, но я об этом и заикнуться не смогла, понимая, что и домашние его при таком раздражительном настроении его духа ничего не могли бы поделать. Я поняла, что, идя таким путем, он мучает себя, издевается над собою и наблюдает, насколько у него хватит сил, хотя при этом и сознает, что вследствие непосильной борьбы наступит конец.

— Ну а вы что, написали? – Спросил он меня наконец.

Я ответила и, подавая рукопись, просила его прочитать и высказать свое мнение.

Он взял рукопись, взглянул на неѐ мельком и засунул на своем письменном столе под кучу бумаг.

— Хотите, я вам сейчас скажу свое мнение? – Проговорил он как-то ядовито и стал пристально смотреть на меня. – Ваша повесть скверно написана, непременно скверно (и на слове «скверно» он делал ударения). Теперь все скверно пишут, – продолжал он с ожесточением, – даже наши знаменитые романисты, ни один ничего порядочного не написал, а напротив все до единого «скверно», и когда спрашивают моего мнения, я так и говорю скверно! И этим я много врагов себе наживаю. Один известный писатель лет пять тому назад дал мне для прочтения свою повесть, и тогда я сказал, что это скверно. Он сделался заклятым врагом моим. Так у всех caмомнение развито, и хотя я потом и похвалил его следующую повесть, только для того, чтобы его утешить, но уж ничто не помогло. Та же повесть, которую я назвал скверною, имела успех, но он все-таки на меня смотрел как на врага и вот недавно еще сказал мне: «А ведь сознайтесь, что вы тогда ошиблись?» Нет, говорю, не ошибся, и хоть повесть ваша и имела успех, а все-таки скверная повесть. Он теперь пишет еще слабее того, но имеет успех. Это, знаете, у них по инерции. Угодил раз публике, а потом пойдет и пойдет катиться, и долго будет катиться. Вот совсем дрянненькая газета, а идет по инерции и еще лет шесть катиться будет. Да и все газеты наши дрянь-воры. Меня положительно обкрадывают. Что ни скажу – говорят парадокс, а потом смотрю мою мысль подцепят и раскрикивают, да еще целиком мои мысли выписывают.

Я слушала и молчала; видела, что человек на всех и на все озлоблен, и возражать ему в чем бы то ни было или спрашивать объяснений было невозможно, да и не хотелось. Напротив, хотелось лучше весь мир выбранить, только бы успокоить его, а он продолжал:

И меня они – совсем никто не понимает. Им понятно только то, что у них на глазах совершается, а заглянуть вперед они не только сами по близорукости не могут, но и не понимают, как это другому могут быть ясны, как на ладони, будущие итоги настоящих событий. Да вот еще меня нынче цензура обрезала, статью, где я Петербург по отношению к России БаденБаденом назвал, целиком вычеркнула, да о восточном вопросе тоже почти всю; а что я о распределении земли говорил, сказали – социализм и тоже не пропустили. А ведь мне это горько, потому что дневники я издаю с целью высказать то, что давно гнездится в голове моей. А вы еще что-нибудь думаете писать? – Вдруг обратился он ко мне.

Я отвечала, что начала писать повесть из народного быта, понятным для народа языком и имею целью заставить ею русского простолюдина иначе взглянуть на отношение его к своей женщине, что я думаю издать эту повесть отдельной брошюркой на свой собственный счѐт, а затем, смотря потому, как она пойдет, увижу, продолжать дело или нет.

Федор Михайлович пристально посмотрел на меня исподлобья своими светящимися испытующими глазами, и проговорил ядовито:

— Ничего из этого не выйдет, потому что вы и в духе народном не напишите и сбыта не найдете. Все вы какие-то неумелые.

Кто, все мы? Я этого не понимала; он продолжал:

— Вот я бы написал, я бы попал в ту точку, в которую требуется, да и напечатал бы двадцать тысяч экземпляров и все бы тотчас же с руками оторвали. Знаете что? Ведь вы нечаянно мою мысль высказали, я еще лет пять тому назад задумал этот план.

– От чего же вы не привели его в исполнение?

– Не имел времени.

– А теперь?

– А теперь опоздал, потому что вот у вас появилась та же идея?

– Полноте, да разве это может быть помехой?

– Я и теперь не имею времени. Вот связался с этими дневниками, просто, закабалил себя. Работы много, а вознаграждение плохое. А я бы сразу мог состояние составить, в короткий срок двадцать пять тысяч капиталу приобрел, а теперь вот связан, дневника бросить нельзя, новая полугодовая подписка началась.

—Да неужели писание дневника отнимает у вас все время?

— Все время, – ответил он отрывисто, – едва успеваю.

Я поняла, что он испытывал меня, что он предположил во мне то корыстолюбие, которое будто бы от себя высказывает, и думает поддразнить меня. Я замолчала и стала наблюдать за ним.

– У меня вот приятель есть в Москве, продолжал он, издатель народных книжек, миллионер, он бы у меня по двадцать тысяч экземпляров за раз брал.

Федор Михайлович замолчал и долго смотрел на меня испытующим взглядом, а я наблюдала его. Кроме того, – заговорил он снова, – я и другие пути знаю, а вы ведь верно никого не знаете?

И светящийся проницательный взгляд его снова остановился на выражении моих глаз. Я назвала то лицо, к которому мне советовали обратиться.

– Из этого ничего не выйдет, проговорил он решающим тоном, серьезным и спокойным. – Этот человек у вас ни одной книжки не купит. Он возьмет на комиссию сколько хотите, а потом при учете и возвратит вам непроданные, так что их девать будет некуда. Он так с моим дневником поступил.

Вдруг лицо его засветилось насмешкой и поддразнивающим тоном он сказал:

– А я знаю секрет, по которому народные книжки сейчас бы разошлись… И он сделал вид, как будто бы он хотел, наконец, высказать мне эти пути, этот секрет, чуть-чуть было не проговорился и вдруг спохватился вовремя и раздумал. Как будто бы я затем и пришла, чтобы выведать у него какие-то пути к приобретению капитала. Я поняла, что он в воображении своем создал какуюто сцену и играл в ней главную роль. Ему казалось, что он судья, а я подсудимая. Но как ни был проницателен Федор Михайлович, а не догадался, что в то время я составляла его публику.

Вероятно, это произошло потому, что он наблюдал меня не такою, какою я была, а с точки зрения, им же мне приписанной. Он продолжал говорить странные вещи о своем корыстолюбии и алчности, бросая этим по-прежнему камешки в мой огород, т. е. продолжая меня испытывать. А чем резче и ядовитее он говорил, тем мне становилось все более и более жаль его, жаль до боли и до слез. Не знаю, долго бы это продолжалось и чем бы это кончилось, но я не могла более сносить этой мистификации и встала, чтобы проститься, но при прощании у меня как-то сорвалось с языка:

– Что это с вами сделалось, Федор Михайлович? Что это вы напустили на себя сегодня? Ведь я этому ничему не верю и вы все тот же! Сбросьте эту гадкую скорлупу, которую вы на себя накинули.

– И вдруг ласково улыбнулся; выражение лица стало доброе, мягкое, глаза засветились прежнею широкою любовью. Он крепко потряс мою руку, близко наклонился ко мне и заговорил торопливым прерывистым шепотом:

– А вы странный человек! И мне ужасно хочется узнать, такова ли вы в самом деле, какою кажетесь? И какой вы судебный следователь! И еще, знаете что? Мне кажется, что мы с вами скоро поссоримся и что с вами легко поссориться.

– Да за что же?

– Вы знаете, чтобы сохранить друзей, никогда не нужно читать их сочинений и высказывать им свое мнение.

– Так выбросите мне мой рассказ назад, а я буду думать, что вы его прочли, и что он скверен. Так на том и порешим.

– Нет! Нет! Теперь уж он у меня там далеко лежит, и я его прочту, прочту непременно. Провожая меня, он вышел было на площадку сеней. Я втолкнула его назад в прихожую и порекомендовала туфли, халат и диван.

– К чему? Борьба-борьба! – отвечал он.

После этого свидания я два дня мучалась мыслью, что побеспокоила человека больного, раздражительного и занятого прочтением моего рассказа, да еще в рукописи, как будто он не мог прочитать его в печати, если бы сам этого захотел. Мысль эта мне до того не давала покоя, что на третий день вечером я отправилась к Федору Михайловичу с целью взять рассказ непрочитанным. Я нашла его лучше прежнего. Хотя цвет лица и был по–прежнему зеленый, но одышки не было заметно и вообще выглядел он бодрее. На мою просьбу возвратить рассказ он молча подал мне рукопись, молча поклонился, а потом укоризненным, но мягким тоном заметил:

– Вы ведь хотели придти за рассказом в пятницу, а пришли в среду; вы заставили меня врасплох.

Мне показалось, что слово «врасплох» означало: «рассказ не прочитан» и, нисколько не удивляясь этому, я стала прощаться. Он проводил меня в прихожую. Молча смотрел, как я надевала калоши и тальму, и вдруг, когда я взялась за ручку двери, проговорил раздражительно:

– А вы именинница сегодня!

Я остановилась перед ним и не знала, что делать от удивления.

– Да, именинница. На вашей улице праздник, а я в дураках! Я сказала, что ничего не понимаю.

– Да–да, не понимаете, – сказал он недоверчиво, – вы отлично выдержали, я бы так не сумел. Именинница, поздравляю, а я в дураках. Дескать наплевать тебе…

И вдруг каким-то умоляющим голосом, протянув ко мне обе руки, заговорил:

– И за что вы меня так обижаете, что я вам сделал, за что высказали вы мне такое пренебрежение?

Теперь я догадалась в чем дело и страшно испугалась.

– Ведь я прочел, всю ночь просидел за «испорченным», – продолжал он,

– а вы? Дескать, знать не хочу и плюю на твои мнения. И вы выдержали характер, а я в дураках.

Я сбросила колоши и тальму, взяла его за руку, и мы рука об руку прошли через гостиную, вошли снова к кабинет и остановились у письменного стола. Я высказалась, как умела, и старалась его успокоить. Он же очень волновался и говорил как бы торопясь. Рассказ он похвалил и начал разбирать сцену за сценой, улавливая такие мельчайшие черты в характерах действующих лиц, что я была поражена, и сама только тогда знакомилась со своим же произведением, так как многое, на что он указывал, вылилось просто нечаянно, инстинктивно. Он много говорил, и чем далее шел, тем более увлекался. При чем все время не выпускал руки моей. В то время, когда он от самого рассказа перешел к вопросу, составляющему суть «Испорченного», к вопросу о второбрачии духовенства, в кабинет вошел какой-то господин во фраке и с цилиндром в руках. Господин этот совершенно бесцеремонно подошел к Федору Михайловичу и перебил его.

– А, это вы? – Проговорил ему ласково Федор Михайлович и протянул руку, потом вдруг сухим, резким тоном добавил:

– Ведь вы видите, что мы заняты, и неужели не могли подождать в гостиной? Покорнейше прошу туда.

Здесь хозяин подошел к своему гостю спиной и стал продолжать высказываться:

– Второбрачие, – заговорил он с прежним жаром, – насущный вопрос духовенства, и вопрос этот воспет о скорейшем разрешении. Но напраснонапрасно вы взяли эту тему. Труд ваш даром не пропал. Меня тоже просили искать об этом в дневнике, но я не скажу, потому что не хочу бросать горох в стену. Ничего из этого не выйдет. А почему? Почему? – приставал он ко мне. – Вы знаете, почему?

И сам же ответил на свой вопрос, расставляя и отчеканивая каждое слово:

– Потому что для разрешения этого вопроса нужно, чтобы собрался Вселенский собор. А разве это может быть теперь? Может быть после, со временем, но не теперь. Апостол Павел заповедал иметь одну жену. Они из этого и вывели ошибочное, ложное заключение. А разве апостол Павел был злой человек?

Он остановился и как бы ждал моего ответа. Я молчала.

– Я вас спрашиваю, скажите же: апостол Павел добрый или злой человек.

– Добрый! – Ответила я тоном школьника.

– Ну конечно! Конечно добрый, – заговорил горячо Федор Михайлович; он эти слова сказал ввиду идолопоклоннического многоженства, т. е. что бы они не имели двух или трех жен одновременно, а Вселенский собор этого не принял во внимание и ограничил в этом отношении наше духовенство, поставив его тем в безвыходное положение.

Вошла горничная с докладом о дожидавшемся господине.

– Ах, Боже мой! Не мешайте, пусть подождет, – сказал нетерпеливо Федор Михайлович, но к теме уже не возвращался, а отнеся лично ко мне со следующими словами:

– Да! – я все-таки не знаю, добрый вы или злой человек? Вы для меня ужасно странный человек! А теперь знаете что! Я вспомнил, что моя жена давно желала познакомиться с вами.

Он вышел в домашние комнаты и вывел за руку Анну Григорьевну, а потом взял за руку меня и соединил наши руки, как соединяет отец или мать жениха с невестой. Сам же, отойдя шага на два, с улыбкою смотрел на нас, весь сияя добротою и любовью.

Вот каков был Федор Михайлович!

А теперь я перейду к тому свиданию, где мне пришлось быть свидетельницею одного переворота, совершившегося с ним и уж, конечно, отразившегося на дальнейшей его деятельности и литературе. Федор Михайлович был единственный человек, обративший внимание на факты самоубийства; он сгруппировал их и подвел итог, по обыкновению глубоко и серьезно взглянув на предмет, о котором говорил. Перед тем как сказать об этом в дневнике, он следил долго за газетными известиями о подобных фактах, а их как нарочно в 1876 г. явилось много, и при каждом новом факте говорил: «Опять новая жертва и опять судебная медицина решила, что это сумасшедший! Никак ведь они не могут догадаться, что человек способен решиться на самоубийство и в здравом рассудке от каких-нибудь неудач. Просто от отчаяния, а в наше время и от прямолинейности взглядов на жизнь. Тут реализм причиной, а не сумасшествие».

Следует добавить, что Федор Михайлович грустил о каждом самоубийце, как бы о близком ему человеке. И вот он вдумывается в положение самоубийцы, глубоко проникает в психическое состояние несчастного, рассматривает самые сокровенные изгибы его сердца и все это выливает в четвертой статье первой главы октябрьской книжки «Дневника» за 1876 год, озаглавленной «Приговор». Для того, чтобы читатель понял то состояние души Федора Михайловича, о котором я буду говорить и которым закончу свои воспоминания о нем, я должна привести несколько извлечений из «Приговора». Некоторым из читателей эти извлечения будут может быть совсем новыми, другим же напомнят давно пережитое впечатление. «Приговор», одно из выдающихся произведений своего пера, Федор Михайлович изложил от лица человека, решившегося на самоубийство, человека, разумеется, не верующего ни в промысел Божий, ни в загробную жизнь, но вместе с тем человека образованного, не только понявшего, но и уяснившего себе, разумеется, по-своему, задачу жизни.

«В самом деле: какое право имела эта природа производить меня свет, вследствие каких-то там вечных законов? Я создан с сознанием и эту природу сознал. Я сознающий, стало быть страдающий, но я не хочу страдать. Природа через страдание мое возвещает мне о какой-то гармонии в целом, а я должен подчиняться этому возвещению, должен смириться, принять страдания и согласиться жить. Сознание же мое есть именно не гармония, а напротив, дисгармония, потому что с ним несчастлив. Счастливы те, которые похожи на животных по малому развитию их сознания. Они живут охотно для того, чтобы пить, есть, спать, устраивать гнезда, выводить детей. Я же не могу быть счастлив даже при самой высшей и непосредственной любви к ближнему, и любви к человечеству – обратимся в ничто, в прежний хаос. А под условием завтра грозящего шума я не могу принять счастья. Планета наша не вечна, и человечеству такой же миг, как и мне. В этой мысли заключается глубочайшее неуважение природы к человечеству, глубоко мне оскорбительное и невыносимое, так как тут нет виноватого. Наконец, если бы даже предположить эту сказку об устроенном наконец на земле человеке на разумных и научных основаниях и возможностью и поверить и проверить грядущему счастью людей, то уже одна мысль о том, что природе необходимо было каким-то там косным законам ее истязать человека тысячелетия, прежде чем довести до счастья, одна мысль об этом уже невыносима возмутительно. Теперь прибавьте к этому, что той же природе, допустивший человека до счастья, почему-то необходимо обратить все это в нуль. И главное нисколько не скрывая этого от моего сознания. Невольно приходит в голову одна забавная, но невыносимо грустная мысль: Ну что если человек был пущен на землю в виде какой-то наглой пробы, чтобы только посмотреть: уживается ли подобное существо на земле или нет? Так как при таком порядке я принимаю на себя в одно и то же время роль истца и ответчика, подсудимого и судьи, и нахожу эту комедию со стороны природы совершенно глупою, то и присуждаю эту природу вместе со мной к уничтожению. А так как природу я истреблять не могу, то и истребляю себя одного, единственно от скуки сносить тиранию, в которой нет виноватого».

Прочитав октябрьскую книжку дневника, а «Приговор» несколько раз, я поехала к Федору Михайловичу за объяснением.

– Откуда вы взяли этот «Приговор», сами создали или извлекли суть его откуда-нибудь? – спросила я его.

– Это мое, я сам написал, – ответил он.

– Да вы сами-то атеист?

– Я деист, я философский деист! – ответил он и сам спросил меня: – А что?

– Да ваш приговор так написан, что я думала, что все вами изложенное вы пережили сами.

Я стала говорить о том ужасном впечатлении, которое может производить «Приговор» на читателя. Я сказала ему, что иной человек, если и не помышлял о самоубийстве, то, прочтя «Приговор», дойдет до той идеи; что читатель, сознав необходимость уничтожения или разрушения, может шагнуть еще дальше и придти к убеждению не только покончить с собою, но и порешить с другими, близкими ему, дорогими людьми, и что он не будет в этом виноват, так как в смерти близких желал только их счастья.

Боже, я совсем не предлагал такого исхода, – сказал он, вскочив с места. Он начал быстро ходить по комнатам, почти бегать, волновался до того, что дошел до какого-то исступления, и то ударял себя в грудь, то хватался за волосы.

– И ведь это не вы первая, – сказал он, остановившись перед мною на одну секунду; – мне уже говорили об этом, и кроме того я получил письмо.

И снова забегал, чуть не проклиная себя.

– Меня не поняли, не поняли! – повторял он с отчаянием, потом вдруг сел близко ко мне, взял меня за руку и заговорил быстрым шепотом:

– Я хотел этим показать, что без христианства жить нельзя, там стоит словечко ergo; оно-то и означало, что без христианства нельзя жить. Как же это ни вы, ни другие этого словечка не заметили и не поняли, что оно означает?

Потом он встал, выпрямился и произнес твердым голосом:

– Теперь я даю себе слово до конца дней моих искупать то зло, которое наделал «Приговором». Последние произведения Федора Михайловича действительно носили на себе до такой степени религиозный характер, что недруги Достоевского, глумясь над ним, принимали его ханжей. Но Достоевский не был ханжей.

Л. Симонова.